「農の福祉力・包容力」の実践

~農園における障害者雇用~

- 事業所名

- 京丸園株式会社

- 所在地

- 静岡県浜松市

- 事業内容

- 水耕みつば、水耕ねぎ等の農作物の栽培、生産

- 従業員数

- 12名

- うち障害者数

- 6名

障害 人数 従事業務 視覚障害 0 聴覚障害 0 肢体不自由 1 生産品出荷調整補助作業等 内部障害 0 知的障害 3 生産品出荷調整補助作業等、ハウス内清掃作業等 精神障害 2 生産品出荷調整補助作業等 - 目次

1. 事業所の概要

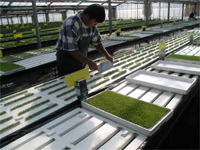

当社の農園の圃場は、畑水田70a、園芸施設70a。園芸施設では、ダム式水耕プラントにより、社長自ら開発してプライベートブランドで売る、京丸姫ミツバ・姫ネギ・姫チンゲン等をJA系統出荷により全国に周年出荷している。

農業というと季節的業務と考えられがちだが、当社の障害者の仕事は施設内の園芸農業であることから通年作業で、年間20~30回転の生産活動が行われている。

本格的生産から10年、水耕(姫シリーズ施設野菜)、土耕(水田畑作)、心耕(福祉)の3部門に経営組織を整備して、平成16年10月には株式会社化を達成、第一期事業は生産・売上とも計画通り順調に推移して現在に至っている。

この間、平成14年に第61回中日農業賞優秀賞、平成15年全国優良認定農業者表彰、平成16年3月には第33回日本農業賞特別賞の表彰を受けるなどその活動は高く評価されている。

ちなみに土耕部は、「農の暮らしの継承・地域へ農の伝承」ということで、無農薬あいがも農法による京丸こしひかり、京丸とまと・ごぼう等を生産している。

「姫ネギ」の圃場

2. 障害者雇用の経緯

当社の障害者雇用の取り組みについては、農産物という「食品」を直接障害者が扱うことについての偏見や誤解で、障害者雇用が失敗している事例も見ており、むしろ消極的なスタンスであった経過がある。

ところが、平成12年、養護学校出身のYさん(重度片麻痺、知的障害)を実習で受け入れていた時に、階段で転落し怪我をするという事故が起きてしまった。しかし、本人は「元にもどりたい」と、次の日もバスを一時間乗り継いで出勤してきた。この熱意を見て「この人なら雇用できる」という確信が生まれた。これが障害者雇用のスタートであった。

また、個人経営農業の時代からパート労働者を雇用しており、労働保険に任意適用で加入していたことも障害者の常用雇用に結びつけやすかった。

(Yさんも従事)

3. 具体的な取り組み

農業生産といえども、受注に対しては必ず納品が必要であり、納期の遅れも品質の低下を招くようなことも許されない。

一方、365日絶え間ない稼動を続ける中で当然職員は休日(交代)が必要であり、作業はいつも同じ職員が従事できるわけではない。誰でも、いつでも同じ仕事ができるようにすることが極めて重要なことである。

(1)作業の工夫

主力商品の姫ミツバ・姫ネギ等は、試行錯誤の結果開発したオリジナルで、当社でのみ扱っている商品である。従ってその栽培方法は自分で考え、作り上げる必要があるため、「誰でも均質な作業」、「障害者の雇用拡大」のために、機械メーカーや鉄工場と協力して姫野菜用の水耕栽培施設や作業用具、補助具を改善・開発してきた。

栽培品種にもよるが、年間20~30回転という同一作業の繰返しであることも工夫の成果の検証に適している。

1)種まき

重要なポジションである種まきが手作業であった時代は、それぞれの人の能力により差が出るため希望があってもやらせられないことがあったが、自社開発の「種まき機械」により障害者の作業を補うことで、現在は全員が同じ作業に従事することが可能となった。

2)苗植え

スチロールの苗床に切り込みを入れたり、植苗の深さや形を整える補助具を使用するといったちょっとした工夫で作業を任せられるようになった。補助具については、簡単なものではあるが、誰でも均質な作業ができ、能率向上、時間短縮にもつながっている。

姫ネギ苗移植の仕事

3)機械化

その他、出荷前の姫ネギを洗うオリジナル機械は、改良して現在2代目が稼働しているが、作業の様子を見ながらより作業しやすい改善を加えて、新しい機械に更新させていく予定である。

「機械化することでいろいろな人が働ける農業に変わる」と、障害者の雇用拡大を目指して今後も全ての部門で開発を進めることを考えている。

企業としての「効率的・計画的生産の確保」と「障害者雇用」、この両立を企業独自の「機械化でカバーしていこう」としている。

操作手順が貼付されている

(2)心耕部

心耕部は、直接の生産活動部門ではなく「農を通した働きの場づくり」のために、個々の障害特性に応じたプログラムの作成、障害者の雇用や体験実習、研修受け入れを実施するなど、水耕・土耕部での就業ソフト面の業務を担っている。障害者は全員ここに所属している。

社員4人全員が研修を受け、そのうち1人はカウンセラーの資格を取り、この部門を兼務している。

障害者就業・生活支援センターとも連携して、「この仕事をやってもらいたい」から「何が出来るか」、その人に合わせた適材適所の配置をして、毎年一人でも雇用を増やし、一方、元気な限りいつまでも長く働くことのできる場所を創出していきたいと考えている。

4. 精神障害者雇用への取り組み

現在、精神障害者は2人雇用しており、通院リハビリテーション事業で6人の実習生を受け入れている。

(1)賃金

採用時の賃金については、最初から一人前の仕事を期待した額を提示するのでなく、公共機関等の第三者からの客観的な判断や家族とも相談のもとに決定し、徐々に引き上げていく方法をとっている。「働き方もいろいろあって良いのではないか」、「無理をせず長く働いてほしい」という考え方を基本において対応しているのである。場合により、一定期間の最賃除外などの制度も労働基準監督署と相談している。

留意すべきことは、精神障害者はちょっとしたきっかけに敏感に反応することがあるので、仕事の指示も作業に応じて給料を上げることも、特別なことでなく、何気なくなだらかに、というサポートが大事ということを経験で学んできている。

(2)仕事

高い能力を持っている人が多いが、精神状態の山と谷をどう克服するか、特別な配慮を要する難しさがある。専門家と相談するケースもあるが、仕事を通じて実践で学んでいることも多い。例えば、日常の仕事の指示も、社長から直接なされるとプレッシャーになり、同年代、年下の社員からだと受け入れやすい場合も多い。

4人の社員全員が研修を受け、相談のノウハウをもつことでクッションになっており、概ね就業も生活も安定してきている。

また、社員に言えないような内容は、障害者就業・生活支援センターがフォローする体制をとっている。

(3)支援センターを交えた月一回のミーティング

1対1ではなかなかコミュニケーションがとりにくい場合があるので、第三者が入ることで円滑な意思の疎通を図っている。「事業所、本人、就業・生活支援センター」、「事業所、本人、家族」、「社長、本人、社員」など沢山の窓口を持ってケースに合わせた解決を図っている。

障害者は全員、障害者就業・生活支援センターに登録しており、家族も含めて支援センターとは毎月一回ミーティングを行い、雇用条件なども率直に意見交換している。

なにより、やる気があれば死ぬまで働ける場所というスタンスで、雇用を継続することを第一に考えている。中には「もっといいところへ」と転職を希望する人もいたが、それはそれでステップアップと考え喜んで送り出している。

5. まとめ

障害者が食品・農産物を扱うことについては、未だ世間の誤解や偏見も克服されているとはいえない。特に消費者の動向は一番気になることである。

「農業分野に障害者雇用を浸透させたい」、「早く農業分野に障害者雇用を定着させたい」、「障害者雇用が普通という産業にしたい」、ということで、当社では様々な努力がされている。

決して目立つことを望んでいるわけではないが、少しでも世間一般にそれが認知されるよう農場や就労状況を解放し、視察や体験・研修を積極的に受け入れ、またTV・新聞・雑誌の取材も拒まず、むしろ拡大するための広報活動や地域活動も熱心に実践している。

「ユニバーサル園芸」という言葉がある。近年、園芸活動を通じて、あらゆる人を対象に、心身の機能回復や生きがいのある生活の確保等を実現しよう、という考え方が提唱されて、この静岡でも「しずおかユニバーサル園芸ネットワーク」という組織が活動を行っている。

農業、教育、医療、福祉、環境など多くの分野が関わり、ユニバーサル園芸(園芸福祉)を普及・推進しようというのである。その事務局を当社に置き、鈴木社長はその副代表を務め、「園芸活動を通じて福祉の向上」を目指して様々な活動に取り組んでいる。

今後も出会いを大事にして、一年に一人づつでも採用を続けていきたいと考えている。

現在、障害者の雇用が6人、通院リハ(研修)中6人、また養護学校採用予定者の1人を加えた合計13人について、「来年は全員雇用の形態に入ってくれればいいなー」というのが願いである。

障害者とともに働いて、一緒に働くことのメリットを社員は感じている。「彼らのためにがんばろう」という別の意味のやる気—活性化が職場に生まれている。

農園では、17歳から90歳までの幅広いラインナップで仕事が進められている。やる気のある人がいつまでもやれる、という良さが農業なのである。

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。