精神障害者と発達障害者の雇用に特化した

人事部門・業務サポートセンターの取組

2021年度掲載

- 事業所名

- ボッシュ株式会社

(法人番号: 8010001089165) - 業種

- 製造業

- 所在地

- 東京都渋谷区

- 事業内容

- 自動車部品開発・製造

- 従業員数

- 5,231名(令和2年12月期)

- うち障害者数

- 85名(令和2年9月末時点)

-

障害 人数 従事業務 視覚障害 2名 技術 聴覚・言語障害 26名 製造・品質保証・物流 肢体不自由 8名 製造・事務 内部障害 12名 製造・事務・技術 知的障害 1名 製造 精神障害 34名 事務(社内郵便・研修運営・経理など)・プログラミング・翻訳・動画など(詳細は本文参照) 発達障害 2名 同上 - 本事例の対象となる障害

- 精神障害、発達障害

- 目次

-

ボッシュ本社(渋谷)外観

ボッシュ本社(渋谷)外観1. 会社と業務サポートセンターの概要、障害者雇用の経緯

(1)会社概要

ボッシュ株式会社(以下「当社」という。)の主要事業は、自動車のエンジン部品・ブレーキ・ステアリングなどの開発と製造、および電動工具の輸入販売などである。関東を中心に複数の工場と開発拠点を持ち、従業員は5,000名を超える。

(2)障害者雇用の経緯と業務サポートセンターの概要

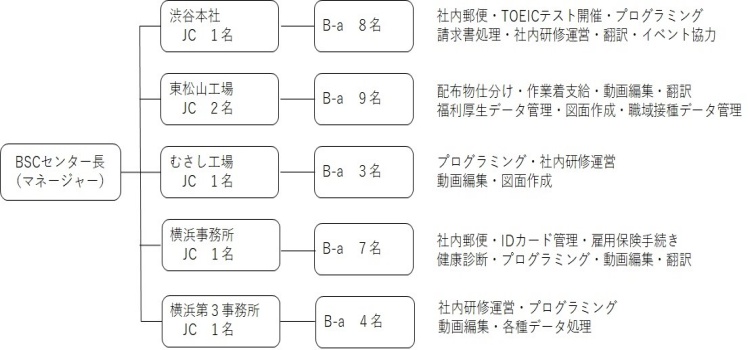

以前より身体障害者の雇用を行っていたが、企業としての社会的責任と法定雇用率の引き上げへの対応として、平成29 (2017)年、人事部門の中に業務サポートセンターという組織を開設した。業務サポートセンターは、精神障害者と発達障害者の雇用に特化した専門組織である。令和3 (2021)年9月現在、5事業所で計31名の障害者が働いており、下の図は業務サポートセンターの組織図と各事業所における主な業務である。

BSC組織図と主な業務

ここで社内呼称について触れておく。

BSC:業務サポートセンター(Business Support Centerの略)。

B-a:BSCに勤務する障害のある従業員(BSC associatesの略)。敬意を持ってB-aと呼んでいる。

JC:ジョブコーチ。一般的にいわれているジョブコーチとしての支援だけでなく、各事業所におけるチームマネジメントを行う。

当社の正社員であり、全員が企業在籍型職場適応援助者養成講座を修了している。

以降の説明において、「BSC」、「B-a」、「JC」という社内呼称で記す。

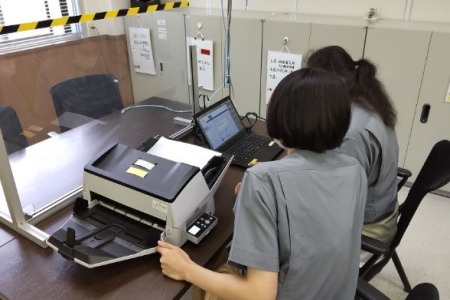

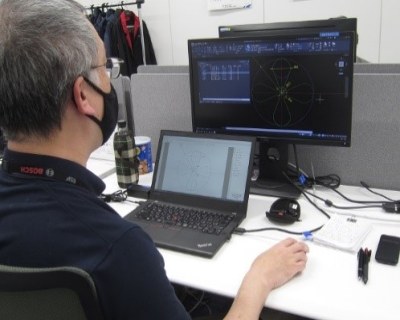

<主な業務の様子>

社内郵便 書類のスキャニング

伝票仕分け CAD図面作成

B-aたちが設営した研修会場

2. BSCの取組内容と効果

BSCは、発足以来「職業リハビリテーションによる自己実現」を基本理念に据えている。自己実現という言葉には色々な意味があるが、就労を通してそれぞれが自分の生き方を考え、ひとりの人間としてその人らしい生活をして欲しい、という願いを込めている。そのためには継続して働ける環境作りが必須である。採用・職場環境・業務マネジメントなど、我々BSCが取り組んでいる事例を紹介する。

(1)その人の今を見る採用プロセス

ハローワークや就労移行支援事業所を通して、障害のある人たちへ会社と採用に関する情報を提供している。また、必要に応じてそれぞれの事業所で会社説明会を実施している。就職希望者がいた場合は面接を実施、その後2週間の職場実習(以下「実習」という。)を行い、実習期間中の評価によって採用の可否を判断する。主な評価ポイントは、「自身の疾病・障害特性を理解し生活のリズム作りができているか」、「周りの人とコミュニケーションが取れるか」、「業務遂行に必要なスキル(PCスキル、理解力、対応力など)があるか」、の3つである。実習生への業務指導は、決められたプログラムに基づいて持ち回りでB-aが行う。評価はマネージャー・担当JCだけでなく、実習中に一緒に働いたB-aたちにも評価をしてもらい、それらの意見を総合的に検討し最終的な判断をしている。採用基準の中に年齢・学歴/職歴は入っていない。その人の過去ではなく、今の体調・能力・就労意欲・人柄を見ている。結果的にBSCは多様性に富んだ職場になり、年齢は20代~50代、学歴は高校中退から米国大学院博士課程まで、職歴・所持資格や診断名もさまざまである。

採用評価にB-aたちの意見を取り入れることで、採用後の職場の雰囲気やチームワークに好影響をもたらしている。また、実習生を指導することにより、担当したB-aの自信とモチベーションアップにつながっている。

(2)それぞれの体調に合わせた柔軟な勤務時間

採用になった人は一日6時間勤務の雇用契約から始まる。6時間勤務でまず職場に慣れてもらい、安定して業務ができるようになれば7時間勤務へ移行、次は8時間勤務へというステップを踏んでいる。

B-aは毎日の記録として、業務内容と共にP値/M値という自己評価をしている。PはPhysicalのことであり、MはMentalのことである。昨年の体調が良かった時を10点とし、身体的/精神的な調子を毎日自己採点している。このP値/M値はJCがB-aの安定度や体調変化を捉えるひとつの指標になっている。

「安定して6時間勤務ができた」、「P値/M値に大きな変動がない」、「本人が時間延長を希望している」という3点がクリアーされた場合には、7時間勤務へのトライアルを実施する。7時間のトライアルで安定して業務ができたとの判断がされれば、正式に契約書の内容を7時間勤務へ切り替えている。7時間から8時間の移行も同様のプロセスである。安定勤務ができるようになるまでの期間に個人差はあるが、決して焦らせることはしない。他人との比較ではなく、本人の体調や希望を踏まえて、それぞれのペースで継続して働いてくれることを願っているからである。約70%のB-aが入社後2~3年で8時間勤務へ移行、約10%は3年以上要する見込み。そして、フィジカル/メンタルの問題で、時間をかけても勤務時間延長が難しそうなB-aの割合は20%弱である。

どのような取組を講じても、すべてのB-aが安定して勤務できているわけではない。既往症が再発、対人関係からくるストレス・諸々の悩みなどから、体調を崩して1か月以上の欠勤となった例は、4年間で10件くらい発生している。そういった場合はJCが本人と面談を行い、回復具合を勘案しながら時間をかけて復帰に向けた支援をしている。ここで大切なのが、欠勤中であってもJCは本人とのコミュニケーションを継続している点である。コミュニケーションの取り方や頻度はケースバイケースではあるが、回復の兆しが見えたら「復職(リワーク)計画」を本人と相談して作り、無理のない範囲で職場復帰を促している。重症の場合は出社訓練からスタートし、1時間勤務→2時間勤務→半日勤務と、徐々に復帰してもらう。個人差があるので「復職計画」は一律ではない。その人に適したものをその都度考えて作っている。復職計画を経てほとんどのB-aは体調を崩す前の勤務時間に復帰できている。離職に至ったのは、先に述べた1か月以上の欠勤になった者のうち1件のみである。

(3)モチベーションは新たな人事制度と自律的な業務遂行から

B-aが継続して働こうという気持ちを持つためには、それぞれが将来のことを考えやすい道標みたいなものがあるとよい。そして、日々のモチベーション(やる気・やりがい)が重要である。

B-aの雇用形態はパートタイマーであるが、正社員に近い福利厚生を付与した独自のBSCパートタイマー就業規則を制定した。さらにBSC正社員登用制度を創設した。BSC正社員は、給与は当社正社員の給与規程の中で計算される月給制であり、福利厚生もBSCパートタイマーより更に正社員に近い。8時間勤務者の中で業務スキル・対人スキルが一定のレベルに達した5名が、すでにBSC正社員に登用された。そして、制度的には当社正社員登用の道もすでに準備済みである。パートタイマー → BSC正社員 → 正社員、という人事制度は、それぞれが将来のことを考える際の目標の一つになっている。

モチベーションという観点では、さまざまな業務にチャレンジできる、自分で考えて業務を遂行する、の2項目があげられる。組織図に記載した主な業務にあるように、B-aは多種多様な仕事をしている。同じ仕事をずっとしている人は一人もいない。日替わりや時間単位で携わる業務が変化している。環境変化やマルチタスクはB-aにとって大きなストレス要因である。そのため必ずといっていいほど、最初は不安と戸惑いの声が上がってくる。しかしゆっくりとその環境に慣れていくに従って、色々な仕事ができて楽しいという感情が芽生えてくるのは、B-aに対するアンケート結果から確認している。

「私は〇〇の業務にチャレンジしてみたい」という人に対しては、できるだけその機会を提供している。プログラミング業務を担当している7名のうち4名は未経験者である。CADで図面作成をしている2名はほぼ初心者からのスタートであり、動画編集業務もみんなで勉強しながらスキルを磨いている。

業務を遂行するにあたっては、自らで考え行動するということを基本にしている。社内の業務依頼元から仕事内容を教えてもらう、教えてもらった業務を遂行する、そして成果(完成品)を依頼元に納品する。スムーズにいかない場合も多々あるので、B-aに適した手順の見直しと、納期までの時間的配慮は必要である。JCはB-aたちの動きを見守りながら相談に乗り、必要に応じてアドバイスや指導を行っている。B-aたちは自らが考え行動していく中で自身の成長を感じることができ、依頼元の「ありがとう」という言葉から自分でやった仕事の価値を感じ取れているはずである。

(4)特別扱いしない雰囲気と自然なコミュニケーション

「人格・個性を尊重する、障害者を特別扱いしない」というのもBSCの理念の一つである。もちろん必要な合理的配慮は考えて実践しているが、精神障害・発達障害への偏見や先入観で話をしたり判断したりしてはいない。ほとんどの業務がペアやチームで行っていて、単独遂行は非常に限定的である。多様性のあるB-aたちが一緒に仕事をしているので、個々の障害特性はその人の個性として受け止められている。JCから「みんなで協力してください」と言われなくても、チーム内で自然とコミュニケーションが生まれ、それぞれの得手不得手を補うようなチームワークができている。

JCはB-aを一人の人間として尊重し、リスペクトの気持ちをもって接している。したがって、できたことは評価し、間違った言動をとる人に対してははっきりと指摘する。JCのマネジメントスタイルはB-aの自主・自律を促進すること、報告・連絡・相談を重視していることである。特に相談の部分は仕事に関することだけでなく、体調に関することやプライベートな相談を受けることも頻繁にある。JCは内容の如何にかかわらず、相談者の話をしっかり聞くという姿勢が大事である。このようなJCとB-aとの関係性も、働きやすい職場環境に寄与していると考えている。これまで述べてきた取組については、B-aに対して時々実施する勤続理由アンケートの結果で常に上位にランキングしている項目である。また、4年間で離職者1名というのが客観的な事実である。

3. 今後の展望と課題

当社全体での障害者雇用状況を見ると、BSC以外の職場に50歳代後半から60歳代前半の障害のある従業員が数名いる。この人たちはこれから数年の間に退職すると予想しており、当社の実雇用率の維持が厳しくなってくる。しかし、安定的に法定雇用率を達成することは企業としての責務であり、その中でBSCの担っている役割がますます大きくなることは確実である。現在のBSCは人事部門内の一組織であるが、採用活動によるB-aの増加、社会のIT化による仕事内容の変化などを考えると、人事部門の中だけの組織ではいつか限界を迎えることになると考えている。人員構成では人事部門より遥かに大きい技術部門や製造部門で、精神障害や発達障害のある人たちが働ける環境づくりが今後の課題である。BSCとしての4年間の経験と、今働いているB-aたちのスキルをもって、障害のある多様な人たちが活躍できる場を社内に広げたいと考えている。

また、精神障害は目に見えない障害である。体調を崩して長期欠勤になる人は、今後も一定程度出てくるであろう。今までは各事業所でJCが対応しており、試行錯誤をしながら並々ならぬ苦労をしてきた。今後は精神疾患に関する専門知識と実践力を有する人材を育て、JCや各職場をサポートする体制作りも課題の一つと考えている。

いろいろな試みをしながらのBSCの4年間ではあったが、そこからいえるのは、B-a全員が少しずつ苦労しながらでも楽しく仕事ができる職場が良いということである。全員にとって最適(理想的)な職場というのはなかなか実現が難しいし、特定の誰かにとって最適というのも良いこととはいえない。みんなが少しずつ苦労しながら、それを仲間同士で分かち合い、協力し合うことでB-aもJCも、みんなで成長していける職場でBSCはありたい。

執筆者:ボッシュ株式会社 人事部門・業務サポートセンター

小林 勲

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。