障害者が働く機会を「創り出す」。大切なのは「心」で向き合うこと

- 事業所名

- 株式会社モリタ

- 所在地

- 「本社」宮崎県宮崎市

「宮崎工場」宮崎県宮崎市 - 事業内容

- 「本社」産業機械・省力機械及び機器・部品等の総合商社機能

「宮崎工場」自動車部品・電子機器部品の製作から組立・検査の一貫体制 - 従業員数

- 160名

- うち障害者数

- 12名

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚障害 8 自動車部品組立 肢体不自由 2 自動車部品組立、総務経理 内部障害 知的障害 1 部品梱包作業 精神障害 1 部品梱包作業 - 目次

1. 事業所の概要と社風

株式会社モリタは平成2年に産業機械関係の総合商社・代理店として操業を開始した。平成8年には宮崎市田野町にある工場を借用して、自動車部品及び電子機器の組立作業と樹脂成型の一貫体制が可能な工場として、宮崎工場は操業を開始した。平成10年には、敷地面積36,000㎡、工場建屋面積4,600㎡を全面購入し、完全取得工場となった。また同年には宮崎県及び宮崎市から誘致企業としての認可も得た。

企業理念は「日本一の下請け工場(協力工場)になる。」を信念として、「徹底した品質管理」、「海外工場に負けない生産効率」、「顧客ニーズに柔軟かつ迅速に対応できる生産体制」を確立することで、自動車産業のみならず、光学機器関連、船舶関連産業等に参入し高い信頼を得ている。

工場内にはクラス100レベルのクリーンルームも設置している。

また株式会社モリタの特色でもある総合商社機能も併有し、商社機能との有機的な連携により、あらゆるニーズに対応が可能であり、今後は「南宮崎の製造拠点・営業拠点」として更なる業務拡大・充実の展開を目指している。

組織構成は組立部門、製造部門(樹脂成型、中空成形、特殊加工)、品質管理、生産技術、管理部門営業部門に分かれている。

人事制度は徹底した能力主義。社歴を考慮しないわけではないが、評価に当たってはヤル気と実績を最優先する。工場のいたるところに「役割と責任を果たし、結果を出す!」という言葉が掲示してある。

新入社員は新卒、中途採用はもちろん障害者を含めたすべての新入社員に対し、まずは3カ月の試用期間でお互いの「必要性」をみる。試用期間終了後、森田社長は問いかける。「我が社はあなたが必要だが、あなたにとって株式会社モリタは働くにふさわしい会社か?」。相手が「はい」と答えれば、交渉成立。晴れて正社員として迎え入れられる。その後は本人の能力次第。正社員になってわずか3カ月で管理職に登用される者もいる。一方、降格もあるから、社歴の長い管理職もうかうかしてはいられない。職場には緊張感がみなぎり、それが活力となって会社を成長させる。

工場見学をしていただいたお客様から「社員さんが明るく、元気ですね」「皆さん本当に仕事に集中していますね」「会社と社員さん全員が同じ目的を持って取り組んでいる事がよく伝わってきます」と感想をいただいている。

「株式会社モリタの壁は真っ白。どんな絵を描くか、どんな色を使うかはあなた次第。ただ、なぜその色を使ったのかをきちんと説明できるようにしなさい」というのが森田社長の口癖。「仕事は目的ではなく、幸せになるための手段。だからこそ上から与えられるのではなく、自らが積極的に考え、自分自身の問題として向き合う姿勢が重要」と熱く語る。

株式会社モリタでは人材を「人財」と呼んでいる。大切な社員は材料ではない。株式会社モリタの最大の資源は工場でも設備でもない「人」。だから社員は「宝の財」であると考える。

また、社員も一人一人が会社の「財産」となるように懸命に仕事に取り組んでいる。

「困ったことはないか?辛いことや悩みはないか?」「大丈夫です。任せて下さい。」このような上司と部下との会話が日常茶飯事にあちらこちらで取り交わされる。

2. 障害者雇用の経緯・背景

バイク事故で左手を怪我した重度の身体障害者(男性19歳)を受け入れたことがきっかけである。社会人としての経験がなかったが、面接時に「目の輝きに魅かれるものがあり、採用を決定した」と森田社長は語る。

彼は、当初は女性でも軽々持てる箱すら操れない日々であったが、額に大きな汗をかきながら地道に懸命に努力と工夫をし、3ヶ月後には不自由な左手を巧みに利用して障害のない者でも難易度の高い組立作業を一人で出来るようになった。障害者のすばらしさを教えてくれた最初の従業員として、彼の存在がその後の障害者雇用の拡大を図る大きなきっかけとなる。

その後、ハローワーク、宮崎高齢・障害者雇用支援センターからの要請や障害者就職セミナー等に参加をしながら、雇用率は最高で14%までになった。特に聴覚障害者の雇用については、聴覚特別支援学校の社会勉強の一環として「インターンシップ(就業体験)」を毎年受け入れている。一昨年、株式会社モリタの実習を経験した女子高生が本人の強い希望でモリタに就職したいとのことから、新卒採用として入社した社員もいる。また、昨年はその弟も聴覚障害者で、姉の頑張る姿に憧れて同じ経緯で入社した。

業績や今後の見通しが立たない状況下では、障害のない者も新規雇用は厳しいが、「これまでの社業発展はいろんな方々からの支援があってのことで大変感謝しており、何か恩返しができないかと常に考えている。地域社会貢献として今後も障害者雇用は可能な限り拡大していきたい」「特に障害者雇用は企業の命題でもある。」と森田社長は話している。

3. 障害者雇用の理念、基本的スタンス・・・「障害者社員との共生」

■理念

株式会社モリタにとって、障害者社員も大切な人財。(財は材料の材ではなく宝・財産の意味)

地域社会への貢献という責任を果たすため、まじめで力強くハンディに負けない障害者と共生していく。

■基本スタンス

①障害者が誇りと喜びを持つ会社を目指していく。

②障害のない者と職場、仕事、お給料も待遇面も全て同じ。(全く区別はしない)

③障害者の障害は障害でなく「個性」として受け入れる。

④障害者社員に対し、特別に甘やかしたり、優遇したり、同情はしないが、

「思いやり」と「やさしさ」を持ち、働きやすい職場環境づくりに努力する。

⑤ただし、「自分は障害者だからハンディがある…」「障害のない者には勝てない」など

マイナス思考を持つ人は株式会社モリタでは採用しない。

■共生の方法

知的・精神の障害者に対する仕事は、障害者のために仕事を選んだり、探したりだけでなく、新たに「創り出す」ことが重要である。複数の要員で構成するメイン工程作業に限定せず、本人のスキルで仕事ができるサブ工程(補助作業)を創り出し、単純作業かつ後工程で品質確認ができる作業につかせる。

労働時間も、最初から長時間は難しいので、本人の状況をみて1日2時間からはじめ、状況を確認しながら、徐々に増やしていくようにしている。

森田社長は常日頃から管理者には、「一人一人の勤務状況や心の動きを把握すること」を徹底指導している。

ある精神障害者が入社した最初、休憩時間に勝手に帰宅してしまった事があった。仕事自体は初心者でも簡単に出来る作業であったが、新しい環境に不安を感じたらしい。次の日、再三の呼び掛けにようやく応えた彼と向き合いながら森田社長自ら同じ作業を行ったのである。「今日は2時間、明日は3時間でいいから一緒に頑張ろうよ…。」1週間彼とマンツーマンで作業を行った。それから4年が経つが、無断遅刻、無断欠勤はなく、今ではなくてはならない存在にまで成長した。

4. 「障害者との共生」取り組み内容と効果

事例「聴覚障害者の教育方法」(1)背景

新入社員を受け入れる際に、現場の責任者が作業教育を行うが、「聴覚障害者の場合、コミュニケーション手段が分からず、理解できているか分からない」という相談があった。

作業自体は簡単であるが、品質管理要件や現場の決まりごとを完全にマスターしないと実作業に影響が出るばかりか、現場に定着をすることは難しい。

聴覚障害者への作業教育を改善しようとプロジェクトチームを発足させ取り組んだ。

(2)解決すべき作業指導を行う上での問題点

- 専門用語の意味を上手く伝えられない。理解度を図る方法が難しい。

- コミュニケーションに時間がかかるため教える時間が5倍以上必要である。

- 臨機応変の対応が困難である。結局教育者がフォローする形で作業が遅れる。

- 手話で会話したいが、どのように勉強したらよいかわからない。

(3)障害者からの意見(要望)

- 障害者だからと言って、遠慮しないで厳しく指導してほしい。

- 口を大きく開けてゆっくりしゃべってほしい。

- 専門用語を理解したいので、分かりやすく何度でも指導してほしい。

- 指導者も簡単な手話を覚えてほしい。

(4)改善の着眼点(目標)

- 作業習熟期間を障害のない者と同じ時間に短縮する。

- 株式会社モリタ独自のコミュニケーションツールを作り出す

(5)具体的対策の立案

①教える側の指導マニュアルの作成

指導方法に統一性(標準化)が足りなかったため、障害者が困惑する場面があった。段階的にステップアップできるように教育計画を見直し、指導マニュアルを作成して理解度を数値で判断できるようにした。

②特別サポート体制の確立

ある程度、習熟するまでの過程に、TOTAL的なサポートを行う障害のない者をつけ、マンツーマンに作業や生活リズムのサポート体制を整えた。

③理解しやすい基礎教育資料の作成

専門用語や難しい管理項目をマスターさせるために、マンガや図表で分かりやすく解説した資料を作成した。

障害者からの素朴な疑問やこれまで時間をかけて説明をしていた標準作業書(作業の手順や方法、注意すべき項目が詳しく明記されており、作業する者は100%理解する必要がある)を、ひとつひとつ丁寧に解説した。

④ホワイトボードの有効活用

突発の指示命令を伝えたり、障害者からの問いかけに対し迅速に対応できるように障害者一人に対し一枚手軽なホワイトボードを準備した。また、朝礼の指示事項や1日の生産計画を明記した黒板サイズのホワイトボードを障害者作業エリアに設置した。

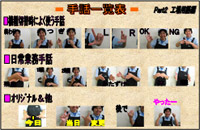

⑤オリジナルの手話一覧を作成

現場作業者からの要望として一番多かった「日常会話や簡単な意思伝達を直接行いたい」という要望に対し、障害のない者と聴覚障害者が何度も打合せを行い「機種切り替え」「当日変更」等の頻繁に使用する専門用語、「お疲れ様」「明日も頑張ろう」のような円滑な関係をつくる会話等をオリジナルの手話を作り出した。

(6)効果確認

| ①標準作業ができるまでの期間 | 活動前 約30日 → 活動後 約20日 |

| ②異常打ち上げが正常にできる期間 | 活動前 約30日 → 活動後 約15日 |

| ③機種切替時の段取りができる期間 | 活動前 約60日 → 活動後 約30日 |

全ての指示命令とコミュニケーションにおいて、時間削減が可能になった。

これは「工程マスター」という製造業において定量的に作業分析を行い客観的な判断項目において実施された結果である。

(7)相乗効果

・障害のない者(社員)の意見

「障害者の立場になることができ、更にみんなで支えていかなくてはと感じた」

「意思を伝えるということは、考えている以上に困難であった」

「本当のコミュニケーションは、甘やかしたりするのではなく厳しさも必要」

このように、障害者とのふれあいをテーマにしたことによって、一人や特定の者だけでなくみんなで支え合っていかなくてはいけないことを感じてくれた。

障害のない者同士のコミュニケーションも積極的に進み、職場全体の雰囲気が明らかに良くなった。

5. 今後の展望と課題、まとめ

(1)今後の展望と課題

障害者雇用率向上の施策は今後も継続していく考えである。自社独自での展開では限界がある為、ハローワークや高齢・障害・求職者雇用支援機構との連携を図りながら展開していきたい。インターシップ受入れ、工場見学会など積極的に推進していく。

課題としては、知的・精神障害者の雇用の拡大が挙げられる。品質管理基準が厳しい自動車部品を手掛けているため、品質不具合は絶対に許されない。精密部品を見分けられる完璧なスキルを求めることはできないが、補助作業や単純な同一作業は訓練次第では可能である、又それ以上も期待できる。

経済環境はますます厳しくなり、国内工場の海外シフト化、ライフスタイルの複雑化による大量生産の終焉等、今後多機種少量化が進む日本の製造業においては明るい要素がない中、力強い企業体質及び経営基盤を確立し、いかにして障害者の雇用拡大を維持していくか全力を尽くして取り組まなくてはならない。

(2)まとめ

ある日のことである。20代前半男性の知的障害者が昼休みに慌てて社長室に飛び込んだ。「社長、大変な事を見つけました。床にビス(小型ネジ)が一本落ちてました!!」普通の社員であれば落下物BOXに入れて処理するのであるが、彼にとっては非常事態であった。

森田社長は「良く見つけてくれたね。本当感謝しているよ。これからも頼むよ。」と抱きしめたのである。周りの社員はその光景に唖然としていた事を今でも思い出す。それから彼はゴミひとつ落ちていても社長室にやってくる。森田社長はそんな時、いつでも嬉しそうに彼を受け入れる。

彼の家族は大型連休には必ず家族旅行をするようだ。その時に必ず彼は社長にお土産を買ってきてくれる。小さな小さなお土産のお菓子であるが、彼の思いが一杯詰まった小さな袋を社長は涙を流し受け取るのである。「これほど感動し嬉しいことはない。社長をやってて本当に良かったと思う」。と森田社長は語る。

現在の障害者雇用率は12%である。数字の問題ではない。

障害者社員との共生は会社を「明るく、元気」にしてくれる。「心」で向き合う事がどれほど大切なことかを教えてくれた社員とこれからもしっかりスクラムを組んで力強い魅力のある会社に成長させていきたいと思う。

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。