「任せる」こと、「理解」すること、「我慢」することで勤続20年を超える長期雇用を実現している事例

- 事業所名

- 株式会社 モレックス喜入

- 所在地

- 鹿児島県鹿児島市

- 事業内容

- フォトマスク、スクリーンマスク、エッチング製品、自動化設備の製造販売

- 従業員数

- 210名

- うち障害者数

- 5名

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚障害 3 検査工2、技能工(パート) 肢体不自由 2 管理部門役職者、技能工(パート) 内部障害 知的障害 精神障害 - 目次

1. 事業所の概要、障害者雇用の経緯・理念

(1)事業所の概要

事業所の概要

昭和50年4月、渕上印刷株式会社の一部門として事業開始。

昭和54年12月、株式会社渕上ミクロ設立。

平成20年12月、事業譲渡の形で株式会社モレックス喜入となり、現在にいたる。

液晶、プラズマ等各種ディスプレイに使用されるフォトマスクやスクリーンマスクICやLSI用のリードフレームなどのエッチング製品及び複合材製品等を製造販売している。

(2)障害者雇用の経緯・理念

現在、在籍している障害者全員が、同社の前身である株式会社渕上ミクロ時代に入社した社員であり、障害者雇用の歴史は長い。

当時の事情を知る社員がいないため、会社として初めて障害者を雇い入れた経緯についてはよくわからず、また障害者雇用理念が標語の形であるわけではない。

筆がすべることをお許しいただきたい。事業譲渡であれ、どういった形であれ、資本が入れ替わるというか組織が変わるのは、例えば事業の拡大、立て直し、再編、再構築等々の理由によるものであり、その過程において「合理化」の名のもとに雇用調整が行なわれることも少なからずある。

そうした場合、業種、企業規模の大小を問わず、調整対象者として真っ先にリストアップされるのが障害者であることが多くはないだろうか。

同社にあっては、平成20年の事業譲渡の際、人員削減は一切行われず、障害のない社員も障害者も原則として全員が新会社へ移籍したのだという。

もちろん、これには戦略上の理由やさまざまな事情が関係しているであろうが、新しく同社の親会社となった日本モレックス社、そのまた親会社である米国のモレックス社自体に、障害者雇用への理解があったことが大きく影響している事実も見落としてはならない。

事業譲渡以前からしばらく途絶えていた新卒採用だが、平成23年度は大学卒など4人を採用した。今回採用されたのは、いずれも障害のない者であったが、障害者であっても応募は可能であり、採用試験で合格すれば、入社可能である。

当たり前のことのようだが、障害のあるなしではなく、純粋に人物そのものの能力、適性、素質、技量を採用時や以降の処遇の判断材料としていることが、理念と言えば理念であろうか。

2. 障害者雇用の取り組みと効果

現在、会社として障害者に焦点を絞った特段の取り組みは行っていない。

それは、例えば、正社員である障害者はいずれも勤続年数20年を越えており、あらためて取り組まずとも、既に社内のシステムとして障害者も共に働く仕組みがそれなりの高いレベルで出来上がっていることの証明であろう。(もちろん、障害者雇用の面において課題がないわけではないので、今後も障害者にとってよりよい職場となるよう引き続き改善は行っていくという。)

このほか、車いすを使用する障害者向けに、クリーンルーム内専用の車いすも常備されている。

同社では会社全体で取り組んでいる小集団活動がいくつか存在するが、その活動の一つ「7S活動」というものが、部署単位での、障害者と障害のない社員のコミュニケーション促進に効果を挙げているので以下に紹介する。

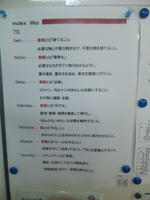

「7S」活動とは、整理(Seiri)・整頓(Seiton)・清掃(Seiso)・清潔(Seiketsu)・躾(Shitsuke)・習慣(Shukan)・セキュリティ(Security)の7つの項目の頭文字を取って名づけたものであり、常にこれらを意識した行動を行うようにしようという活動である。

聴覚障害者のBさんが所属するフォトマスク部署での、「7S」活動を具体的にみてみよう。

この部署では、まず7S管理シートなるものを作成、部署内に貼り出している。これは、フォトマスク部署内全員の自己紹介カード、担当エリアマップ、そして星形のタックシールからなる。

担当エリアとは、部署のあるフロア全体をいくつかに区切ってエリアと名づけ、そのエリア一つひとつに責任者たる担当社員1名を割り当てるもので、エリアの場所・位置関係を図表に表わしたものが担当エリアマップである。

自分のデスクやその周囲はもちろん、自分の担当エリアに関しては、担当社員が率先して「7S」活動、つまり整理・整頓などを行っていくということだ。これは「7S」活動の具体的実践方法であると同時に、同活動に対する意識向上を図る目的があるのだという。

この管理シートの大部分を占め、また最も目を引くのは自己紹介カードである。

これは社員間のコミュニケーション促進と部署内の意思統一などを目的としているが、非常にユニークな紹介項目で成り立っており、職場の単なる同僚としての枠をはみ出し、プライベートな面も含めた一人の人間として、お互いが興味を持ち合うことのできる内容となっている。

この自己紹介カードの中身は、

①所属チームと担当工程の名称

②氏名(フルネーム)

③血液型

④本人の上半身写真

⑤担当する管理エリアの場所

⑥誕生日(生年はない)

⑦誕生花(1年365日各日ごとに決められているという花のこと)

⑧誕生花の花言葉

⑨誕生花の写真

⑩特技・趣味

⑪今一番欲しいもの

⑫「7S」活動の目標(半期ごとに定める)

⑬星形タックシールの貼付欄

の項目からなる。

最後に残った星形のタックシール。これは、今一番欲しいものを手に入れることができたときに、所定の貼付欄に張り付けるのだそうだ。

個人情報保護の関係等ですべてを紹介できず、写真も掲載できないのがもどかしいくらいなのだが、例えば、今一番欲しいものの欄には、「お酒にあう絶品のおつまみ」、「携帯ゲーム機」、「高級車」といったものから、「こらない肩」、「スタミナ」、「記憶力」、果ては「タイムマシン」といったものが書いてある。いかつい(?)風貌の男性と彼の誕生花・花言葉のギャップに思わず笑みがこぼれるようなものもある。

障害者も障害のない社員も一緒になって、業務上の会話だけではない、楽しくおもしろい会話が弾んでいるであろうことが容易に想像される。

また、この部署では「7S」活動の一環として、全員参加で会社敷地内の空き地に花壇を作り花を植えている。

楽しみながら自主的に取り組める業務外活動を行うことで、部署内の一体感作りに役立てる狙いだ。

3. 障害者の就労状況

(ア)身体障害者Aさん(男性・右腕が肩関節から切断・管理部門役職者)のケース

今回の取材の大部分をお引き受けいただいたのがAさんである。

幼い頃の事故で右腕を失ったAさんは、高校卒業後、国立の職業訓練校で経理・簿記を勉強、その後、通信教育でも経理を学び、資格を取得した。

希望していた会計事務所への就職はかなわなかったものの、その縁で経理担当として一般会社へ就職、キャリアを積んだ。

その後、同社の前身へ入社して今日にいたるが、大きな転機となったのは会社の経理システムの電算化。それまで手計算で行っていた会社経理を、コンピューターを使用した新しい経理システムに全面衣替えすることとなり、Aさんはその先頭に立って全体を指揮、無事にシステム構築を成し遂げた。

会社としての大改革を断行するにあたり、Aさんの能力、技能、経験に全幅の信頼を置き、全てを任せた会社、そしてその期待に見事に応えたAさん。ここには「「障害」」の話は一切出てこない。

「永年勤続の秘訣は何でしょうか」という筆者の問いに対し、Aさんは多くを語らなかったが、「障害者」ではなく「一社員としての自分」を会社が信頼し、期待して仕事を任せてくれること、そして何よりAさん自身が自分に対して自信と誇りを持ち、そんな自分を信頼していることを、言葉の端々から感じた。

(イ)聴覚障害者Bさん(女性・検査工)のケース

Bさんは、同社のフォトマスク部門で出来上がった製品の出荷前検査を担当している。

現場のリーダーとして、また熟練工として後輩への技術指導も行なう、勤続20年超のベテラン社員である。

Bさんは、口元を見ることで相手が何を言っているのか、かなりの部分を理解することができ、また発声して話すことができる。

そのため、手話や筆談だけに頼ることなく、コミュニケーションを取ることが可能であり、実際、Bさんへのインタビューではほとんど筆談を必要としなかったほどである。

聴覚障害者の中には、話すことが非常に不自由な人も多い。

Bさんは3歳のときに聴覚を失ったが、ご両親や幼稚園の先生が常に寄り添って、Bさんと積極的に発声による会話を続けさせて、「話す」ことを根気よく植えつけてくれたとのことである。

言葉を発することができるBさんだが、それでも仕事場であるクリーンルーム内でのコミュニケーションは手話とジェスチャーで行なうのだという。

クリーンルーム内ではマスクを着用しなければならないので、相手の口元を見ることができないこと、紙や携帯電話を持ち込むことができないから、筆談やメールによる会話が不可能なことがその理由である。

Bさんと共にクリーンルーム内で業務に従事する障害のない社員が、程度の差こそあれ手話をこなすのは、先述したようにコミュニケーションの手段が限定されるクリーンルームの特殊性もある。

しかしある意味それ以上に、手話が、①業務をスムーズに遂行するうえで最も有効な手段であること、②熟練の検査工たるBさんが持つ豊富な経験や知識を少しでも多く、皆で共有することがチームとしての高い生産性につながることを障害者Bさんも障害のない社員も共に十分認識し、理解していたからこそであろう。

4. 障害者そして障害のない社員からの提言とアドバイス

(ア)障害者Aさんから

仕事というのは、「食べる」ためだけにやるものではない。仕事を楽しみながら成果を出していくことが大切で、これが適正に評価されると、モチベーションのUPにもつながる。

仕事を行っていれば、どうしてもイヤなことに出合うのは避けられない。大事なことは、それをいちいち引きずることなく、気分転換を図り、毎日をフレッシュな気持ちで迎えて仕事に向かうことではないか。

そのために、仕事以外に趣味を持つことを強くお勧めする。特に体を動かし、汗を流すスポーツなどの趣味はよい。

ちなみに、Aさんは卓球が得意というか、県内屈指の強豪選手でもあり、鹿児島県や鹿児島市の卓球協会の役員を務めるかたわら、障害のない人々への卓球指導を行い、県内外の公式試合にも会社の休みを取って出場するスポーツマンでもある。

(イ)障害者Bさんから

仕事の面だけではないが、障害を持っているがゆえの、不便なこと、はがゆいこと、悔しいことはたくさんある。愚痴をこぼしても何も始まらない。我慢も必要である。

自分が仕事面でのこうしたことを乗り越え、20年以上も勤務し続けていられるのは、やはり職場の仲間=理解者の存在が非常に大きい。

我慢も、障害のない社員との壁も、放っておけばどん大きく、厚くなっていく一方である。そうなる前に行動を起こすことが大切だと思っている。

(ウ)障害者Bさんの上司(障害のない社員)から

障害者も我慢を必要とするだろうけれど、障害のない社員、周囲の人々も我慢、そして理解が必要である。

ここで言う我慢とは、不満を持ちながらも耐え忍ぶこと、互いに遠慮し合うことではない。例えば、障害者ができないこと不得手なことにぶつかっていれば、障害のない社員が自らの担当する業務を後回しにしてでもさっとサポートする、場合によっては、障害者が積極的に一歩引いて障害のない社員を優先させるというような、全体を考えての譲り合いのことを言う。

(障害者に対する)「理解」なきところに雇用の継続はありえない。「理解」とは、障害者個々人の障害の特性、障害者のできることできないことの理解にとどまらず、障害者も本人の努力次第で何でもできる可能性を持っているということへの理解である。

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。