親会社全体のメリットにも貢献し得る特例子会社として

- 事業所名

- 株式会社JFRクリエ(法人番号 8010601051367)

- 所在地

- 大阪府高槻市

- 事業内容

- 事務処理業務受託業

- 従業員数

- 17名

- うち障害者数

- 14名

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚・言語障害 肢体不自由 1 書類の電子化(スキャナーによるPDF化)、庶務 内部障害 知的障害 9 贈答品用リボン作成、連絡便の仕分、シュレッダー、封入作業 精神障害 2 リライトグラフィー(会議のテープ起こし)、勤怠情報の入力、

取引口座マスタ登録発達障害 2 高次脳機能障害 難病 その他の障害 - 本事例の対象となる障害

- 知的障害、精神障害、発達障害

- 目次

-

事業所外観

1.事業所の概要、障害者雇用の経緯

(1)事業所の概要

株式会社JFRクリエ(以下「同社」という。)は、J.フロント リテイリング株式会社(以下「JFR(株)」という。)及びそのグループ企業(以下「JFRグループ」という。)の特例子会社である。

本稿作成に関する取材では、代表取締役社長の松林氏と、マネジャーの山岸氏にお話を伺った。

JFR(株)のルーツは、大丸と松坂屋という老舗の百貨店であり、大丸は300年、松坂屋は400年の歴史を有する。JFRグループが特例子会社を設立した経緯を、松林氏は、次のように語る。

「平成28(2016)年の秋頃から、JFRグループの次期(2017~2021年度)の中期経営計画の策定作業をスタートした。その中の一つに、ESG(注:Environment(環境)、Social(社会)、Governance(企業統治))やCSR(注:Corporate Social Responsibility(企業の社会的責任))を強化して、今まで以上に社会にしっかりと貢献できることをめざそうというものがあった。その一環で、平成29(2017)年4月に同社を高槻市に設立し、6月に事業を開始、9月に特例子会社としての認定を受けた。高槻市には、グループの中核である(株)大丸松坂屋百貨店(以下「大丸松坂屋」という。)の関西オフィスがあり、また、もともとグループ内の連絡便業務を受託していた株式会社JFRサービス(以下「JFRサービス」という。)という会社もあり、全国の15店舗と書類のやりとりをするハブ機能を担っていた。そうしたこともあり、ここ高槻で事業を開始した。」

以下は、主に松林社長氏と山岸マネジャー氏の話及び、見学の様子などをまとめたものである。

(2)障害者雇用の経緯

大丸松坂屋ではそれまでに身体障害者雇用はしていたが、知的障害者・精神障害者・発達障害者は積極的に雇用してこなかったため、身体障害以外の障害者も雇用していくこととした。

そして、地元への貢献を念頭に、ハローワーク茨木と連携して、同所管内にある11の就労移行支援機関(障害者就業・生活支援センターなど)を対象に2回の説明会を平成28年の4月から行い、同社の内容や今回の募集についての周知を行うことから始めた。

なお、前述のように募集は知的障害・精神障害・発達障害のある方を中心に行った。

2.取組の内容と効果

(1)取組の内容

- ア.

- 募集・採用

前述の募集に対し、知的障害者を中心に多くの応募があった。採用選考においては、筆記試験は行わず、書類選考と面接により応募者を18名に絞り職場実習を実施し、その中から8名を平成29年6月に採用した。

実習場所は、もともと連絡便業務などを受託していたJFRサービスを活用し、各人には1か月ほどの実習期間の間に複数の作業(社内郵便物の仕分などの連絡便業務、リボン作成など)を担当させ、適性などを把握した。

実習終了後にも複数回の面接を行い、8名を決定した。面接に際しては、しっかりと仕事をして自立したいという目的意識、就職意欲の有無を重視して選考した。

なお、面接が苦手な応募者については、支援機関関係者にも同席してもらい、フォローを得ながらの面接を行った。

- イ.

- 担当業務・職場配置

障害のある社員の担当業務は、設立時当初はJFRサービスが受託していた連絡便業務(社内郵便物の仕分)や封入作業と、贈答品用リボン作成などの業務からスタートし、その後、取引先情報や社員の勤務データ入力、書類のPDF化などのパソコン関係作業などにも拡大している。

贈答用品用リボン作成は百貨店に特有の作業であり、実習段階でも行った。

リボン作成のメリットは連絡便などの他業務の合間にできることであるが、それでも同社は1か月に2万本のリボンを作成し、納期もきっちりと順守している。

リボンは大きさが何通りかあるので、見本の絵を見ながら作業をする(下の写真参照)。

作業されている方に聞くと、「ホッチキスの位置が難しい」との話であったが、とても慎重に留められている様子が分かった。

贈答用のリボンと見本の絵

リボン作成同様、設立当初から取り組んでいる作業に、社内郵便物の仕分を行う連絡便業務がある。下の写真は取材時に撮影した仕分作業であるが、2人1組で声をかけ合い、指差確認をしながら、店舗・部署名の書かれたポストに確実な作業ぶりであった。

2人1組で確認しながらの連絡便業務

また、設立後に拡大した作業として、取引先データや社員の勤怠入力、契約書などのPDF化、リライトグラフィー(テープ起こし)などのパソコン関係業務がある。

パソコンを活用した事務的業務は、他の特例子会社などでも例があると思うが、特筆すべきは、大丸松坂屋の役員クラスの会議録のテープ起こしをしていることだ。

こうした会議は機密性が高く、その会議録作成を依頼されることは、会社の上層部からも信頼を得ている証であると感じた。

実際に、テープ起こし作業を担当している障害のある社員からは、聞きなれない用語が出てきたときは、それぞれの担当者が検索して調べたりするが、そうした蓄積を用語集として担当者間で共有しているとのことである。マネジャーの山岸氏によると、「一度出た議題というのは、何か月後には、その後の進捗ということで、また会議に出てくるので、用語集などの蓄積により用語や会議の内容についての理解も深まっている。」とのことである。

テープ起こしのブース

障害別にみると、知的障害のある社員はリボン作成・連絡便業務などに、精神障害・発達障害のある社員はパソコン関係業務などに配置・従事しているとのことであった。そして、全員が同じフロア-で作業に従事しており、会社としての一体感が感じられた環境となっていた。

そのことが一番よく表れていたのが、午後3時からの体操である。

同社では、昼の50分間の休憩以外に、午前1回・午後3回に各10分の休憩が組まれていて、その内の一回で全員が体操をする。

松林社長(写真、左から3人目)も率先して身体を動かして、社員の皆さんと和気あいあいとコミュニケーションをとっていた。

全員で行う体操

休憩時間が一日に5回設けられているので、服薬のタイミングで悩むこともないようである。また、精神障害のある社員などが、一人になりたい時の場所(休憩スペース)も確保されていた。休憩スペースは、親会社の商談ブースの奥にあるが、よく活用されているとのことである。

一人用の休憩スペース

(2)取組の効果

設立から2年後の現在、同社における障害のある社員の職場定着率は100%となっている。それには、いままで述べてきたような様々な取組によるところが大と思われるが、加えて以下の2つの工夫もあったと思われる。

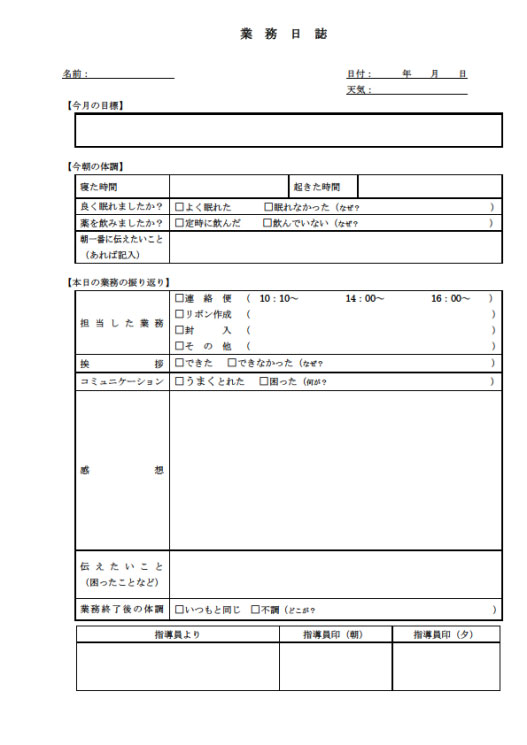

一つは業務日誌であり、「朝一番に伝えたいこと」「(業務終了後に)伝えたいこと、困ったこと」という項目が目を引く。

他事例も参考にこの様式を作ったそうだが、こうした欄があることで、障害のある社員は中身を限定せずに、前日からの体調や悩みなどを自由に記入できる(会社に伝えることができる)。上司は業務日誌に日々目を通し、本人の状況を把握し、必要に応じて面談や社内調整などを行っている(参考として、本稿の最後に日誌を掲示している)。

また、もう一つは、外部の人材コンサルティング会社から社会福祉士に毎月来てもらって、すべての障害のある社員との面談する機会を設けていることである。

「我々、上司部下との関係では言いづらいことも、外部の社会福祉士さんがうまく引き出して下さる。」とは山岸マネジャーの説明だが、業務日誌などで職場コミュニケーションをとりつつも、その限界も踏まえた視点を持って雇用管理を進めている点が、優れていると感じた。

3.今後の展望と課題

最後に、今後の展望と課題をお二人にお聞きした。

○松林社長

「課題自体はようやく出てきたところ。各会社から仕事の依頼がたくさん来て、実は、マンアワー(注:社員1人が1時間にこなす仕事の量)を超えているのが現状。残業云々では本末転倒になるので、リボン作成においては、リボンカッターの導入や外注などで効率化を図りながら、採用を増やしていこうと考えている。また、仕事を障害の種別で分けるのではなくて、その人がどの作業に向いているのかしっかり見ていきたい。パソコンばかりをした方が良い人もいれば、リボン作成と組み合わせながらの作業が良い人もいる。」

○山岸マネジャー

「課題はたくさんあるが、当社として取り組むべき課題は、健常者が初めて障害者と仕事をする中で、どのように接することが障害者のためになるのか、共生の社会につながるのかといった、健常者側の目線合わせが大事かと思う。また、会社として、きちんと納期を守って、品質的にも良いものを納める中で、最終的には利益も上げていくことが、よりよい障害者雇用の実現になるものと感じている。」

同社の事務所は、JFRグループの社員食堂とつながる廊下に面している。

そして、そのドアは休憩時間にはいつも開けておくようにしているという。

そうすることで、そこを通るJFRグループ各社の方から気軽に声をかけてもらえるようにしている。

同社の社員も、食堂を利用する際には、最初は席を決めていたが、今は自分で選ぶので、隣が百貨店の販売員だったり、取引先の方だったり、役員の方であったりすることもあり、自由にしゃべっているそうである。

最後に、JFRクリエ(特例子会社)があるメリットをお聞きしたところ、松林社長からは次の回答があった。

一つは、JFRクリエの社員は様々な部署で挨拶をしっかりするので、各社・各部署から見習いたいと評価いただいていること、そして、社内コミュニケーションが良くなったとも言われていることである。

もう一つは、以前は店舗ごとに作成していたリボンを一手にJFRクリエが引き受けることで、百貨店従業員の販売従事時間の拡大が図れたということ。

各店舗のリボンの規格は必ずしも同じでないが、そのこと自体、JFRクリエが受注して初めて分かったことであり、今後規格を統一していただくよう大丸松坂屋の役員クラスも出席する会議で障害のある社員自らがプレゼンテーションを行なったとのことである。

また、そうした成果の上に、「JFRクリエさんに、こういう仕事を頼もうか」という気運も生まれてきているとのことである。

特例子会社は、制度的には法定雇用率達成の一つの手段であるが、同社の実践とメリットをみると、障害のある社員を集中して雇用することにより、雇用率の達成にとどまらず、会社全体の様々なメリットに貢献できる仕組みとして特例子会社が機能していることが分かった。

もちろん、そうした成果の背景には、紹介した様々な工夫や配慮がある。

今後、特例子会社設立を検討されている会社にとって有益な取り組みであることは言うまでもないが、それに留まらず、一般企業での障害者雇用のあり方を考えるうえでも、示唆に富んだ内容であると筆者は考えるものである。

(参考)「業務日誌」

執筆者:一般財団法人フィールド・サポートem.(えん)

代表理事/日本福祉大学実務家教員 栗原 久

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。