知的障害社員中心の職場づくりと戦力化への取り組み

2002年度作成

| 事業所名 | エプソンミズベ株式会社 松本工場 | |||||||||||||||||||||

| 所在地 | 長野県松本市 | |||||||||||||||||||||

| 事業内容 | セイコーエプソングループ内で使用する防塵作業着のクリーニング | |||||||||||||||||||||

| 従業員数 | 20名 | |||||||||||||||||||||

| うち障害者数 | 14名

|

1.取り組みの背景

|

2.取り組みの内容

(1)指導員に対して |

| [1]「指導目標」や「指導方針」の作成と周知 指導にあたる全員が初めての経験であり、よりどころとなるものがない状態の中で、指導の一貫性を期するために独自の“目標”や“方針”を作成し、指導にあたる全員の共通した行動指針として実践してきた。 [2]「職場づくりの目標」の明確化 次の2項目を明確にし、職場をつくっていくための目標とした。

[3] 個人別記録とファイルの作成 個人毎の指導や言動、家庭とのやりとりなどを個別に記録し、引き継いでいく。 [4] しつけ教育の継続実施 社会人としてふさわしくない行動(ルール違反・自分勝手・わがまま等)は、職場内だけでなく職場外の生活にも共通する事柄であり、キチンと厳しく指導していく。 [5] 『本気で!』 話す時も、聞く時も、教える時も、ほめるときも、叱る時も、本気で対応しよう。 |

(2)家族に対して |

[1] 障害の内容 [1] 障害の内容程度は個々に違いがあり画一ではないが、ともすれば会社の指導内容や方法と家庭の指導にズレがあり、彼らの能力アップを鈍らせるように感じられる場面を時々見かけた。 そこで、(1)で定めた右のような“指導方針”を家庭にも周知し、同調しての指導を依頼した。 特に、母親に共通してお願いしてきたのは、もう社会人になっているのだから「保護者」から「支援者・指導者に変ってほしい」ということであった。 [2] 保護者会との連携 工場の設立時に保護者会を発足してもらい、年2回の総会は会社の会議室を利用してもらうほか、事務局は会社で担当している。 総会の時には、工場内の見学や子供と並んでの作業体験のほか、会社や職場の状況を説明し、家族の協力を得るように工夫しているほか、懇親会には指導員も加わり情報交換や指導方法のレベル合わせにも利用している。 |

(3)知的障害メンバーに対して |

[1] 採用にあたって [1] 採用にあたって採用の前提は、あくまで“戦力としての雇用”である。 従って、職場実習や書類・面接などの機会を通して見極める能力や素質は、右の内容に重点をおいて実施している。 中でも、特に重要視しているのは、他のメンバーや指導員との「協調性」や「意思疎通のレベル」、そして、「関心や意欲の持ち方」である。 これは入社後の訓練・指導に影響してくるからである。 [2] 個人の能力・性格に合わせた仕事の工夫や改善例

[3] 日常の動機付けやしかけの例 具体的な内容や活用例の説明は、紙面上の制約があるので、その一部のみにとどめ(◎部分)、その他は次の機会に紹介させて頂く事としたい。 ■A:働く動機付けの例 ア、「明るい職場づくり」と運営のために

イ、皆の気持ちや意識を高めるために

ウ、固有の能力・性格に応じた指導のために

エ、雇用継続と定着化のために

■B:仕事上のしかけの例 オ、日常の作業指示を定着させるために

カ、安定した品質や数量確保のため

|

(4)感得した指導上のコツ・ポイント |

| 重度の知的障害をもつ新入社員と共に,新しく職場づくりを始めた経験の中から感得したコツやポイントを列記すると、 [1] 明るい職場づくりのコツ

|

3.今後の課題

| [1] 休日や時間外の余暇をどう生かしていくか? これは企業内教育の限界を超える部分であり、共稼ぎの多い家庭や地域がいかに主導し、将来の社会生活力をどう高めていくのかによる面が多いので、会社としてできる範囲の働きかけを続けていきたい。 [2] 作業能力のレベルアップのために 個人・職場の能力がアップし、安定化してきた。更なるレベルアップを図り、キャリアアップにつながるよう、仕事の幅や深さの拡大を工夫していきたい。 他方、加齢を含めた能力・気力・体力の変化にも観察を高めていかなければならない。 |

| 執筆者:エプソンミズベ株式会社 顧問 吉江 義夫 |

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。

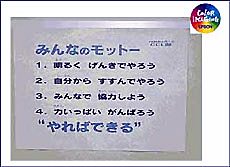

◎“みんなのモットー”

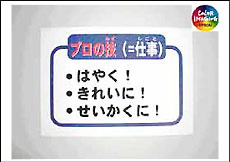

◎“みんなのモットー” ◎「プロの技」の掲出

◎「プロの技」の掲出