「障害者のユートピア工場」を目指して

2002年度作成

| 事業所名 | 柏木菌茸有限会社 | |||||||||||||||||||||

| 所在地 | 広島県呉市 | |||||||||||||||||||||

| 事業内容 | エノキ茸の栽培 ヒマラヤオオヒラタケの栽培 | |||||||||||||||||||||

| 従業員数 | 55名 | |||||||||||||||||||||

| うち障害者数 | 44名

|

| |||||

1.取り組みの経緯

| 昭和60年に、エノキ茸栽培会社を社員8名でスタートさせた直後、ある社員から「近所に知的障害者の男の子がいるが就職活動がうまくいかなく悩んでいる。何とかしてもらえないか。」と相談を受けたことがきっかけだった。 後日面接を約束したが、これまで障害者の関わりは全くなく、「障害者の方が実際に就労可能なのだろうか」と不安でもあったようだ。最初は、単純作業に配置し数日間作業の様子を見ていると、彼の能力の範囲内で、日々成長が随所に見られ、彼のほうから改善の要求も出てくるようになった。 この時から、今まで抱いていた障害者に対する善意の無関心的な考え方が覆され、無知と無関心とが偏見的な見方や、誤解や差別的な思いを生じさせていたことに大きな衝撃を受け、大変反省させられたそうである。 幸い、業務は単純軽作業、生き物を育てるという作業工程なので、知的障害者の方でも違和感なく対応出来る所が随所にあり、そこで地元公共職業安定所と相談し、指導を受けながら障害者雇用を前向きに取り組んでいくことになった。 そして、機会あるごとに率先して全国重度障害者雇用事業所協会の主催する障害者雇用促進セミナー、障害者雇用推進専門講習会などに参加し、障害者、特に知的障害者の方々の雇用促進に真剣に取り組みながら今日に至っている。 |

| ||||||

2.取り組みの内容及び効果

| この会社は、「障害者も健常者も、一人の社会人として、皆、平等に参加する。勿論、賃金格差は行わない。」をモットーに本人の持っている能力の範囲内で、一日一日を努力し、お互いに向上していくようにしている。 |

(1)機械の導入 |

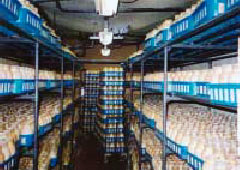

| 作業工程上、厳密さを要求される部分や、精神的・肉体的に負荷のかかる部分には専門メーカーの機械を導入して、単純軽作業ができるようなシステムを構築している。 従って、重度知的障害者も勤務が可能となり、数名がこのラインで働いている。 |  機械の導入 |

(2)作業内容の単純化と指導 |

| 作業ラインを綿密に分化し、作業内容を単純化して技術習得を容易にし、指導と責任の範囲を明確にしている。 ここでは単純作業が多くあり、最初の勤務者もここで繰り返し指導を受けることにより少しずつ技術の向上が図られ、作業への自信と仕事への責任感が身についてきている。 |

(3)組織形態の工夫 |

| 流れ作業システムごとに指導係を配置し、効率化を図るとともに、ミスや事故を未然に防ぐための注意が払われている。 また、事務所にモニターを設置し、工場内の様子が一目でわかるようにもしている。流れ作業では速さが自由に変えられ、システムごとに指導者がいて常に、障害者一人一人に注意を払い、安心して働ける雰囲気を作り出している。 |  事務所のモニター |

(4)ミーティング |

| 定期的に全体ミーティングを行い、働く意義について話し合い「賃金を得て自活のための生活設計や経済活動への参加、働くことによって生きることへの自信、社会参加をすることへの勇気、人間関係の輪の広がり。そして、個人の位置づけの確立。」 といった事柄について意見交換を行い、自ら率先して社会参加することを奨励している。 |

(5)細かな指導 |

| これまでの経験から、障害を持った方との接し方として、「大きな声で目をしっかり見ながら説明する。」「大切なことは毎日反復する。」「休んだ人が出てもカバーできるように一人三役がこなせるようになる。」などを重点に、誉めることを中心に繰り返し根気強く指導している。 指導員同士がお互いに意見の交換をし、一貫性のある指導を行うため、障害者が安心し、喜んで勤務できるようになってきている。 |

(6)学習会 |

| 「数字が読めない、漢字がわからない。」など多くの課題があるので、昼休みに学習会を持ち、個々に合った勉強を行っている。今では、時計も読めるようになり、「いろいろ分かると、仕事が楽しい。」と本人もすっかり自信をつけて、仕事の能率も上がってきている。 |

(7)レクリエーション |

| 工場3階にはレクリエーションルームがあり、自動販売機を設置し、休憩したり、卓球をしたり楽しめるようになっている。また、社内サークルとしてソフトボールチームを結成し、休日に練習をして、対外試合にも参加している。 |

食堂兼休憩室 |

(8)職業生活及び社会生活の支援 |

| 「障害者の職業生活の自立は、社会生活の指導、支援なくてはなし得ない。」との考えのもとに、会社では職場定着推進チームを結成し、週一回の雇用管理会議を設け、職場定着支援や健全な職場づくりを目指している。 また、保護者との面談を随時行い、「問題行動には、必ずそうせざるを得ない背景がある。障害があるからといってルールを教えなければ、結局、社会参加を妨げることになる。」と一般の社会生活習慣・規則を身につけることへの協力を強くお願いし、「自立」と自らを律する「自律」を強く訴えている。 |

(9)各機関との連携 |

| 重度障害者多数雇用事業所設置をはじめ、生産・販売面でも地元労働行政や、各方面の関係機関から色々と指導、協力を得て運営している。 養護学校からの職場実習は率先して引き受け、新卒者の社会就労参加、自立に向けては進んで協力し、卒業在職者には激励と精神面の支援をお願いし、お互いの連携を密にしている。 |

3.今後の課題(柏木健二社長の話から)

(1)将来へ向けて |

| 社員住宅の確保と養護ホームの建設 現在就労している障害者同士の結婚が二組あり、どちらも第一子が誕生し、毎日楽しく勤務している。現在交際している方も何組かあり、結婚後も同社に継続して勤務していただくためには社宅が必要である。 また、定年や定年間近で体力の限界が来て退職を余儀なくされても、次の就職は難しい場合が多い。在職中に社会生活支援を実行してきたのだから、退職後も会社が設置した養護ホーム的な施設にて余生を送ってもらい、人生の終焉を迎えさせてあげたい。そのためにも、住宅と養護ホームの建設を実現させたい。 |

(2)本人、家族、企業、行政との協力、援助 |

| 今後とも障害者の社会生活の場、雇用の場を与えられるのは事業主の社会的責任と十分自覚し、障害者雇用に積極的に取り組んでいきたい。 さらに障害者の雇用を企業や障害者自身の努力に委ねることなく、国、地方公共団体が必要な施策を総合的に講じ、障害者や会社の努力が真に実をぶよう援助を願いたいものである。 障害者雇用に関する社会全体の理念に基づいて、企業の努力、障害者自身の努力、行政の責務が一体となって、初めて障害者の多数雇用の促進と安定が実現でき、当社の目指す「障害者のユートピア工場」が完成することでしょう。 |

4.執筆者

| 最初に会社を訪問した2月は、寒風が吹き粉雪が舞う大変寒さの厳しい時期だった。 工場の入り口を入ると、熱心に働いている社員の皆さんがいっせいにこちらを向いて、大きな声で「おはようございます」と挨拶をしてくれてびっくりした。 少し奥の方では、数人の社員がローラーの上にコンテナを乗せて、次から次へと運ばれる使用済みの容器を処理している。 2階に上がると、収穫作業のメンバー数人がエノキ茸を容器から取り出し、秤にかけ、手際よく付け足したり、除いたりして袋詰めをしていた。 また、その隣の部屋では容器の中のいらなくなったおがくずを取り出している。ずっと奥では容器に紙をつけて菌が成長しやすくする作業をしている。 外の作業では寒さのために白い雪が見られるが、みんな黙々と真剣に自分の仕事に打ち込んでいる姿に感動をした。 厳しさはあっても苦しさはなく、問いかける答えにもにこやかに明るく答えてくれ、一人一人が自分の仕事に自信を持っている。しかも働くことに生きがいを感じおり、社長さんの考えがすべての社員に浸透し、障害者も健常者もみんな一緒だという理念に基づいた温かい雰囲気が全体に表れていた。 現在は、益田市に工場を建設中だし、松江市にも計画があると聞いている。 ますます発展する柏木菌茸有限会社は、障害者がその適正と能力に応じた部署につき、そこで持っている能力を十分に発揮でき、生き生きと勤務できる事業所であると自信を持って推薦したい。 |

| 執筆者:広島地域障害者雇用支援センター所長 笹村 尚志 |

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。