人に優しい施設整備と経営理念

2002年度作成

| 事業所名 | プリマルーケ株式会社 | |||||||||||||||||||||

| 所在地 | 長崎県南高来郡 | |||||||||||||||||||||

| 事業内容 | 加工食品の生産及び販売 (1)調理食品・総菜類の製造・販売 (2)食肉製品の加工・製造・販売 | |||||||||||||||||||||

| 従業員数 | 52名 | |||||||||||||||||||||

| うち障害者数 | 17名

|

1.事業所の概要

| プリマルーケ(株)は、障害者の方に職業的自立の場を提供し、広く社会参加への道を開くことにより社会に貢献するために、95年4月に長崎県・国見町等の出資を得て、プリマハム(株)の特例子会社として設立された、第三セクター・重度障害者多数雇用事業所である。 場所は長崎県国見町の広域農道・グリーンロード沿いにある。資本金は1億円で、出資比率はプリマハムが60%、長崎県20%、大光食品10%、国見町5%、南高愛隣会が5%となっている。 事業内容は食品の製造会社で、ハンバーグや唐揚げ、メンチカツ等を製造し、直ぐにこれを凍結して冷凍食品として出荷販売している。販売はすべてプリマハムが行い、スーパーや食料品店の店頭で販売されている。あとはファミリーマートやセブンイレブン等のコンビニエンス・ストアーのお弁当のおかず等になる業務用の商品や生協、全農の組合員共同購入用の商品も生産している。 |

|

2.障害者の雇用状況等

|

3.改善及び工夫の概要

| 障害者雇用についての工夫点、改善点の概要は次のとおりである。 |

(1)ハード面について |

| [1] 下肢障害者のための屋根付き駐車場を設置した。 [2] エントランス、各部屋のレベルは屋外とフラットになるよう作られている。 [3] 事務所及び厚生エリアは素足で歩くようにしている。 [4] 事務所

[5] 事務室は車いすの社員でも業務中に通行できるよう通常より広いスペースをとっている。 [6] 通路には手すりを設置した。 [7] 障害者用の化粧室を設置している。 [8] 体調を崩した場合に休めるベットを用意した。 [9] 障害者用の更衣室、シャワー室を設置している。 [10] 2階建てではありますが、下肢障害者に配慮しエレベーターを設置している。 [11] 火災警報は聴覚障害者に配慮しパトライトを設置している。 [12] 階段の勾配を緩やかにした。 [13] 食堂及びリフレッシュルームはゆったりとくつろげるスペースを確保した。 [14] 自動販売機は障害者仕様になっている。 |

(2)ソフト面について |

| [1] 健常者に対する教育 「会社設立目的」を周知し、理解・実践させるようにしている。 [2] 障害者の教育訓練 障害者と健常者がペアを組み、健常者によるきめ細かい作業現場での実地指導の下に障害者が一つ一つの仕事を確実にマスターし、最終的にはその仕事に自ら独り立ち出来るように、時間を掛けて教育訓練を行っている。 [3] 災害の防止 通常では想定できない事故も起こり得る可能性があり、もし、事故が発生した場合は障害者とそのパートナー、担当課長及び障害者の出身団体からも応援を得て、各人の性格、行動パターン、仕事振り等の検討を行い、再発防止には万全を期している。 [4] 手話の講習 聴覚障害者との意思疎通を円滑にするため、事務所では毎日朝礼時に各人が講師となって手話の練習をしている。 |

4.特記すべき事項

| 職場環境等の改善工夫に関して、設備等のハード面と経営哲学等のソフト面について、紹介する。 |

(1)ハード面 |

| [1] 玄関横には車いす使用者の為に、傘を差さなくても雨に濡れずに社屋に出入できる屋根付駐車場を設置している。 [2] 屋内から玄関口を写した写真である。段差や階段を造らずに完全に水平になっている。屋内は、スリッパ等の上履きは使用せずに素足で入るようになっている。 |

|

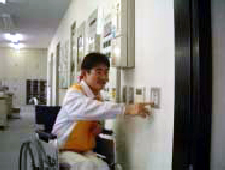

| [3] 玄関を入って直ぐの廊下である。廊下は車いす使用者が余裕をもって移動できるよう広くとると共に、両サイドに手摺を付けている。廊下の直ぐ右側には、タイムカードと並んで写真入りの全従業員組織図が掲示されている。文字どおり顔の見える会社になっている。また、タイムカードの位置は車いすの社員でも打てるように低い位置に設置している。食品会社であるので、全員が私服から所定のユニフォームに着替える。右サイドの扉は下肢障害者用の更衣室である。廊下の天井に赤いランプがあるが、これはパトライトで、火災報知器が作動すると点灯して回転する。聴覚障害者にも異常事態が判断出来るようにと工夫がなされている。扉もノブでなくて、病院仕様の幅広の取っ手にしている。 |

|

| [4] 事務室では、火災発生・設備異常・冷蔵庫での監禁・ガスもれ・漏電・トイレでの呼び出し・エレベーターでの異常等の一切の警報装置を集中管理しており、事務室にいる人間が、常に全館の様子が分かるように工夫している。また、電灯や空調、換気扇等のスイッチは、車いすでも支障がないように全て低い位置に設置している。 |

| ||||||

| [5] 事務室は車いすを使用しての業務が出来、通行に当たっても他の人の妨げにならないよう通常の1.5倍以上のスペースを確保している。また、机も特別仕様の大きいものを使用している。 |

|

| [6] 下肢障害者用のトイレは、右半身に障害のある人と、左半身に障害のある人がいるので、洗面台を挟んで対照の位置に便器のあるトイレを3個所準備している。 |

|

| [7] 食堂や休憩所が二階にある為、エレベーターを設置しボタンは低い位置にも用意している。扉を開けると、大きな鏡が付けてあるので、後ろを確認することができる。階段は2個所にありますが、踊り場を広くとり、階段の一段一段の高さは低くし(14cm)、勾配も緩やかにして、ステップの幅も広めにしてある。 |

|

| [8] 食堂は、リフレッシュコーナーを広くとって寛げるようにしている。一番奥は畳を敷いてあるので、アグラで座ることも出来るし寝転ぶことも出来る。 自動販売機は、コインを入れる位置を腰の当りにして、商品の出てくる位置もほぼそれと同じ位置にしてある。一般の自販機ですと、しゃがまないと商品を取り出せないが、この自販機は車いすのままで、或いは立ったままで取り出すことが出来る。 |

| ||||||

| さらに、障害者用のシャワー室、洗面台の手すり、或いは体調が悪い時に横になれるベットが2台用意されている等のハード面での工夫が相当になされている。 |

| ||||||

(2)ソフト面 |

| [1] 社長の考え方が最も重要なソフト面での対策として考えられた。例えば「障害があっても働く意欲さえあれば、その適性と能力に応じた仕事はある。中途半端に学校の成績が良くても、仕事を馬鹿にする、手を抜く、或いはやる気の無い方が余程の問題であると認識している。仕事を教える場合、仕事を覚えたいという障害者と、その仕事に慣れた健常者をペアにしてきめ細かく作業現場で実地指導し、一つ一つ確実に教え、時間を掛けて根気強く訓練するという方法で独り立ち出来る様にする方法を基本にしている。」ということであった。 |

入社した障害者は、初めは健常者とペアを組み、健常者のきめ細かい作業現場での実地指導の下、一つ一つの仕事が確実に出来るように、時間をかけ根気強い教育訓練が行われます。 入社した障害者は、初めは健常者とペアを組み、健常者のきめ細かい作業現場での実地指導の下、一つ一つの仕事が確実に出来るように、時間をかけ根気強い教育訓練が行われます。 |

工程によっては、独り立ちできた障害者でも、むずかしい工程もあります。そのような工程では、障害者と健常者が一緒になって、お互いに確認しながら作業を行います。 工程によっては、独り立ちできた障害者でも、むずかしい工程もあります。そのような工程では、障害者と健常者が一緒になって、お互いに確認しながら作業を行います。 |

いクリーンルーム内縦ピローラインです。フライドチキンの包装をしているところです。安全と衛生に注意して作業しています。知的障害者のためにひらがなで表示しています。 いクリーンルーム内縦ピローラインです。フライドチキンの包装をしているところです。安全と衛生に注意して作業しています。知的障害者のためにひらがなで表示しています。 |

| [2] さらには「我々の社会は、健常者、障害者をはじめとして様々な特質を持った人々の集まりであり、その種々の場においても障害者と健常者が共に存在することがノーマルな状態であり、障害者福祉とは、特別な状態を作り出すことではなく、ノーマルな状態に戻すことである。即ち障害者がごく自然に健常者と共に社会参加出来る状態を作り出すべきもの。」という考え方を持っている。 [3] また、社長は「障害者の方には配慮しなければならないことは現実として沢山ある。しかし、特別な指導の人間とかを置いてやっている訳ではなく、総務部の人間が障害者の方の一人一人の体の状態を把握するように努めている。Aさんはいつもどのような薬を持っていて、どのようなタイミングで飲んでいるとか、総務部員の務めとして全体を把握している。例えば体調を崩した時や悩み事を持った時の反応に驚かされることもある。ギリギリまで我慢していて急に座り込んだので、どうしたのかと思ったら顔色が悪くて気分が悪いと、確かにこう言った時は適確に症状を表現したり、事前に申し出るというようなことは苦手である。しかし、こういったところが逆にパートさん達女性陣が本質的に持っている優しさとか、面倒を見ようとする部分を刺激するらしく本気になって、まめにケアーしてくれる。時にブツブツと文句を言いながらも、自分の子供の相手をするように対応してくれるような場面が度々ある。 女性と言うよりも、人間が本質的に持っている優しさ、困っている人は助けてあげる。これが、誰かに賞賛される事を求めるわけでもなく、ごく自然に出てきてると考えている。ただダメなものはダメと叱る、良いことは誉める、一緒になって喜ぶ。そういった感動を自然に共有できるチームは強いという風に考えている。」と続け「団結力がありここ一番で必要な時の残業や休日出勤にも進んで協力してもらっている。」とのことであった。 [4] 「当社は製品を作り、販売をして利益を上げ、そして会社を存続させていくという全く通常の会社と同じ立場に立たされた会社である。日々他社との競争の中で活動している。得意先さまは、コストが安くて良い物を作るところから品物を買う。一番いい所から物を買って販売するというのが、これが基本的な経済原則である。我々にはハンディキャップがあるのでハンディキャップを下さいと言っても意味はない。」 [5] 「障害を乗り越える工夫をして、全員が団結して、各人が知恵を出していけばそういう問題を持った中でもお客様に喜ばれる安くてよい商品は作れると確信している。」 |

5.その他

| 障害者の募集・採用方法・指導援助体制の整備等について、関係機関との連携のもと必要な助言・指導・援助を行うため、長崎県・長崎労働局・国見町・関係機関・団体等によって「第3セクター重度障害者多数雇用企業運営・援助委員会」が設置され、定期的な協議が行われている。 |

6.評価

|

| 執筆者:長崎大学環境科学部 教授 浜 民夫 |

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。