障害の組み合せを生かした就労への工夫

2003年度作成

| 事業所名 | 社会福祉法人修倫会 福祉工場みずき | |||||||||||||||||||||

| 所在地 | 岩手県久慈市 | |||||||||||||||||||||

| 事業内容 | (1)生麺製造・販売 (2)縫製下請け | |||||||||||||||||||||

| 従業員数 | 30名 | |||||||||||||||||||||

| うち障害者数 | 21名

|

オープンして5年目の福祉工場みずき |

1.県内で最も雇用情勢の厳しい地域に

| 福祉工場みずきは、久慈駅から長内川に沿って南へ車で約20分のところ、国道45号線沿いの緑地帯の一角にある。 大体どこに行ってもそうだが、障害者がマジョリティの工場では、生き生きと明るく元気に働く障害者の姿が目立つ。 ここも例外ではない。全従業員数30名のうち障害者21名(うち重度9名)、重度をダブルカウントした障害者雇用率は100%を数える。大部分が知的障害者で精神障害の重複障害者の者もおり、オープン以来徐々に従業員数を増やしてきた。明るく近代的な生産ラインの中で、麺製造と縫製下請けに勤しみ、活気がみなぎっている。 元来、岩手県は知的障害に対する公的就労支援策に積極的な県として知られる。平成元年5月に東北地方初の第3セクター「(株)クリーントピアいわて」が盛岡市に、平成10年6月には「福祉工場カナン牧場」が一戸町に、翌平成11年4月にはここ「福祉工場みずき」が、さらに平成15年4月には「福祉工場ホームラン」が一関市に相次いで設立された。知的障害者の福祉工場は、東北他県ではまだない。 |

|

2.福祉的作業施設と企業的収益性

| 福祉工場みずきの設置の経緯について、同工場の間健倫施設長は「当時久慈地区には通所型の授産施設すら無く、地域の強い要望を受けて知的障害者通所授産施設『みずき園』と、身体障害者通所授産施設『松柏園』をそれぞれ創設し運営してきました。しかし、久慈地区は通年出稼ぎ地帯であり、健常者の就職すらままならない所。障害者がいくら訓練を終了しても地元企業への就職はほとんどなく、一念発起の思いで工場をつくる決心をしました。」と4年前の設立当時を懐古する。 加えて、当時県の障害福祉課長であった芦文雄さん(現在は重度障害者多数雇用事業所である「(株)クリーントピアいわて」の総務部長)は「その頃、県として県内で一番雇用情勢が厳しい久慈地域に障害者の公的雇用の場を確保したいと考えていた。間さん夫婦は立派な福祉の心を持ち実践活動を積み上げ、私財を投げ打ってでも福祉工場をつくりたいという熱意をもっていた。これが県の計画にオンし多くの困難を乗り越えて見事に実現した。今、県北の障害者の雇用拠点工場として発展しているのを見て非常に嬉しい。」と補足してくれた。 ところで、福祉工場とは、あまり耳なれない言葉だが、一般企業に就労できる作業能力をもつものの、対人関係や健康管理等の理由で一般企業に就労できないでいる15歳以上の障害者のための施設。福祉的作業施設と企業的収益性の二つの性格を併せもつため、国・県の運営費補助は出るが約6割の定額補助で足切りされ、4割の不足分は企業収益で賄うことが建前となっている。 |

3.注目される雇用管理面の工夫

(1)取り組みの背景 |

| 平成11年4月、地域の期待を担って、知的障害者の就労と自立を目指し福祉工場がオープンしたが職場内における知的障害者の特性や障害程度はさまざまであり、次のような問題点に苦慮することになった。 [1] 知的障害者の技術習得には時間がかかり、数量的判断が苦手な人が多い。 [2] 一度習得した技術でも、いったん止めるとすぐに忘れてしまう者が少なくない。 [3] 集中力に欠けることが多く、技術指導者に負担がかかる。 [4] どの障害者にも就労時以外でのケアが必要。 [5] 感情の起伏が出たり、突発的パニックを起こす者が現われ、職場秩序と協調性を保つ工夫が必要である。 |

|

(2)取り組み内容 |

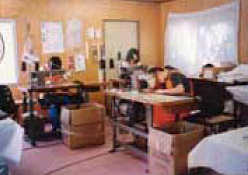

| [1] 障害者の組み合わせを生かした補完型就労への工夫 平成12年2月、試行的に身体障害(聾唖者)1名を採用し、知的障害者だけの作業グループ(4名)の中に配置してみた。 身体障害者には、主としてこれまで健常者が担当していた荷受、品質管理、店卸し、発送などのチェック、グループ内の複雑な計算や計量的作業を担当してもらい、体力的に心配のない知的障害者の従業員には、比較的単純な製造作業、製品の発送や移送を担当してもらうといった担当職務の変更を行ってみた。結果的に良かったので、身体障害者を次々に採用しこの方式を拡大していった。 |

計量的作業や製品チェックなどは身体障害者が担当 |

| [2] 指導員によるケアの充実 指導員は、教え方として「具体的にやって見せる、一緒にやる、一人でやらせる」を原則とし、焦らず繰り返し繰り返し指導していった。ミーティングも障害者を交えた形に変更し共通認識化を図った。 また、指導員は、職業人としての常識、マナーについても指導を行うほか、本人からのさまざまな相談に乗り不安や緊張を和らげ、人間関係の潤滑油となり、職場環境に適応しやすい雰囲気に努めた。 |

生産ラインには要所に指導員を配置 |

| [3] 「支援台帳」の備え付け 本人と家族の了解のもとに、障害者全員分の記録簿(病歴、問題事例、健康状況、服薬状況等)を整備して、トラブル発生時に誰もが閲覧して適切な対応ができるようにした。 [4] フレックスタイムの導入 勤務時間は、障害者の体力と集中力を考慮し1日平均5~6時間とした。また工場までの交通アクセスが悪いため、1日の出勤体制を3グループ化し、日常のサイクルに合わせて出勤時間を選定できるフレックスタイムを導入した。 [5] キャリアアップで意欲を高める。 業務の進度・習得度に応じて、単純作業から比較的複雑な機械作業にも挑戦させ、より高いレベルの業務に就くチャンスを与えるようにした。 |

(3)取り組みの効果 |

| [1] 安心して仕事を任せられるようになった。 知的障害者のグループに計数管理の出来る身体障害者を加えて作業を進めることにより、安心して仕事を任せることが出来た。この結果、社員としての意識、責任感を養い、職場の活性化が図られた。 [2] 品質と生産性の向上 生産から製品の最終チェック、出荷までのラインの滞りがなくなり、効率的かつスピーディに処理できるようになった。この結果予想以上の品質向上、生産性向上が図られた。 [3] 単純ミスの減少 障害者同士が相互に補完し合い、「適材適所」の配置に勤めた結果、各種の点検作業が適切に行われるようになり、業務上の単純ミスが大きく減少した。 [4] 出勤率の向上 組み合わせ型の雇用形態や短時間労働も可能なフレキシブルな就労時間の導入により、中途退職者は無くなり、出勤率が大幅に向上した。 |

4.独自性のある新製品を開発

| このように、障害者の雇用管理面で成果を挙げてきた福祉工場みずきだが、今後の課題について同工場の間施設長は「運営補助金の不足分を補いながら経営の安定を図るのが第一。これに企業努力でいかに上積みしていくかが課題です。これまで同じ久慈市内の提携企業とタイアップして製品を販売してきましたが、今後はあらゆる販売のノウハウを蓄積して自社販売の比率を伸ばしていきたい。それにプラスして独自性のある新製品の開発に力を入れ、収益性を高めて、従業員の給与を少しでも上げていきたい」と攻めの姿勢を崩さない。 新製品として福祉工場みずきから最近売り出したのが「野田塩ラーメン」と「塩味ほやラーメン」。野田村の住民グループ・ふるさと野田研究グループが作った塩と、福祉工場が製造した麺で作ったラーメンが完成し販売を開始した。野田沖の深層水を十数時間かけて釜で煮詰めて製造した甘みのある天然塩を熟成された生麺に織り込んだもので、「ミネラル豊富な海のうま味がぎゅっと詰まっている」と好評だ。 |

5.販路拡大により障害者30名体制に

| さらに、今後の課題として、間施設長は付け加えて「今後は極力販路拡大による経営の安定化に努め、雇用障害者も現在の21名から30名体制に拡大したい。また隣接地に寄宿舎を設けるなど福利厚生面も充実していきたい」と力強く語っている。 以上のような福祉工場の取り組みについて、(株)クリーントピアいわての芦部長は「福祉工場みずきは、障害者の定着率や出勤率が抜群に良いと聞いていたが、雇用形態の組み合わせや就労時間の短時間化、フレックスタイムの導入などが効果を挙げていると思う。このようなちょっとした工夫によって、一般企業でも障害者の雇用に向けた展望と活路が開けるのではないか。新商品の開発についても地場産業の振興と結び付けた点など実にすばらしい」「普段の雇用管理面を見ても、自分は必要とされ期待されているという自信を与えることをポイントとしており、一つの役割?ポストを出来るだけまかせ責任感を養うようにしている。絶えずステップアップのチャンスを与え、互いに成長し刺激あえる関係をつくるよう気を配っている。」と福祉工場の将来に強い期待を込めて語ってくれた。 |

障害者も共に販路開拓にがんばる |

| 執筆者:(社)岩手県障害者雇用促進協会 雇用指導役 古舘 博 |

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。