「誠意をもって仕事をする」という意識づけが雇用安定につながる

2003年度作成

| 事業所名 | 株式会社 クレール | |||||||||||||||||||||

| 所在地 | 滋賀県犬上郡多賀町 | |||||||||||||||||||||

| 事業内容 | クリーニング業 | |||||||||||||||||||||

| 従業員数 | 16名 | |||||||||||||||||||||

| うち障害者数 | 10名

|

|

1.事業所の概要

| (株)クレールは、参天製薬株式会社の100%出資による重度障害者を多数雇用することを目的とし、滋賀県内の障害者(知的障害者)に、クリーニング工場である就業の場を提供し、もって自立した生活を営めるようサポートをするべく、平成9年4月会社設立、平成10年8月1日操業開始に至った会社である。 (株)クレールにおけるクリーニングの品質管理は、親会社(参天製薬)が医薬品製造業であるため、受注する親会社従業員の作業服等のクリーニングの品質が徹底した品質管理を要するものであることを特記する。 なお、会社名の「クレール」(Claire)はフランス語の「透明な」、「純粋」から、「ひとりひとりの能力を生かし、企業活動を通じて社会に役立ちたい」思いを表現したもの、である。 |

2.障害者雇用の現状

| 平成15年(2003年)12月1日現在における、障害者(知的障害者)雇用の現状(個別就業歴)は、次表のとおりであって、定着状況は、創業(平成10年)後、本年(平成15年)まで6年間での離職者数は13人中3人にすぎない状況(年平均離職率3.2%)である。 第1表 障害者の個別就労状況  |

3.職業人としての力を身につけさせる家族ぐるみの訓練・支援体制

(1)採用時における家族同伴説明会の開催と家族の「体験就業」の実施 |

| 知的障害者が雇用され、定着に至る過程で、家族が激励し、相談に乗り、職場で進んで働けるよう、そのための意識づけを支援するという家族の機能は、きわめて大きいものがある。 この見地から、クレールでは、知的障害者の採用時(採用内定後)に、障害者本人と家族を共に会社に招き、仕事と職場環境の説明と周知をはかり、さらに家族に障害者従業員が就くべき仕事への「体験就業」を求め、家族自身の実体験を職場定着へのワンステップと位置づけている。 〈所見〉 クレールの家族に対する、職場定着への協力要請は、家族の理解・支援を得るための有用な取組みであって、その効果は、後記「作業日誌」の記述励行と共に特筆すべきもの、といえる |

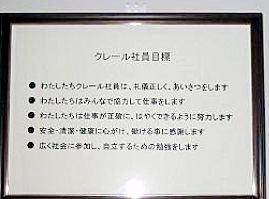

(2)「社員目標」の設定と唱和 |

| 「クレールの社員目標」を次のとおり定めその「社員目標」を、毎朝朝礼時に、全員が唱和し、目標達成に向かう気概と社員の一体感の醸成に努めている。 |

|

| 〈所見〉 社員目標の内容は障害者の雇用と定着に資するもので、唱和による効果を期 待できるもので、この社員目標は一人一人の社員が月次や年度にたてた目標を 整理し、クレールの社員目標としてまとめたものである。 |

(3)「作業日誌」制の採用とルール化 |

| 知的障害者が雇用され、就業し、定着に至るための重要な要件は、障害者自身が自立意識を持ちつづけることであるが、その意識づけとそれを保持させるためには、職場・家族ともに普段の支援活動が欠かせないものである。 この見地から、クレールでは、家族ぐるみの定着支援活動体制として「作業日誌」を採り入れ、記載の励行指導を職制・家族が協調して行っている。 この「作業日誌」とは、様式を特に定めず、記述の内容は主に、職場での指示の受けとめ方、職場環境・生活環境にかかわる自身の所感等の自由記述としている。使用方法は、毎日、作業終了後自宅に持ち帰り自宅で記述し、翌朝、職場のリーダーに提出、グループ長・工場長、時に社長も閲読、所見を記入した上、当該従業員にその日に戻すという形を採っている。 会社としては、この「作業日誌」の本人記述を通じて、その意を早期に汲みとり、的確に対応することができるため、職場定着に特に有効である、としている。 〈所見〉 この「作業日誌」制の運用は、周到に行われており、内容はいわば「職業生活日記」といえるものである。またその効用は、障害者従業員の職場・仕事に対する潜在的ニーズを顕在化させると同時に、そのニーズに対する会社側の意思と対応を明示する、双方向の意思伝達手段として、いわば「連絡帳」の役割を果たしているもので、きわめて有用と考えられる。 |

保護者会

|

(4)導入訓練の実例と訓練密度 |

| 次に、障害者従業員に対する、導入訓練の実態を、典型的な実例で紹介したい。 また、その導入訓練において、いつの時点で何を重点的に実施するかについて(個人差を均らして)、その訓練時間と訓練密度の視点からこれを検証し、その結果を第2表に掲げる。 |

入社風景(98.4)

|

第2表「導入訓練」の実例(典型例)における訓練時間と訓練密度の概況

注)

|

4.労働生産性の上昇の実態と背景

(1)労働生産性の上昇の実態 |

| 知的障害者を多数雇用し、定着を見ている特例子会社・クレールでの労働生産性は、どの程度上昇しているであろうか。 特例子会社における収支は、親会社の物心両面からの支援に負うところが事実多いであろう。がしかし、特例子会社自身が労働生産性を上昇させるために取組んでいる実態を、ここで正確に受け止める必要がある。 そこで、次にクレールの労働生産性を検証するため、創業(平成10年8月)以降の各年度(会社の決算の年度)におけるクリーニング処理量と同期の従事従業員数を対比させて、その「上昇」の程度を検証した。次表に掲げる。 第3表 クリーニング処理量と就業実績対比表

注) ・平成14年度から決算期の変更 ・「クリーニング処理量」は、滅菌衣類、衣類、滅菌靴、靴、その他のクリーニング処理量の合計で、毎年度の構成比はほとんど変わらない。 |

|

| クレールにおける現(平成15年度実績見込)労働生産性は、創業時以降5年間で約3倍に(創業時を基準にした場合であるため、その作業習熟の程度を勘案するとして、次年度の平成11年度を基準とした場合には約2倍に)、上昇した、と認められる。 この背景には、当該期間中に、クリーニング設備の増強投資も時間外労働も行なわれていなかったから、この労働生産性の上昇の主因は、専ら障害者従業員の労働能力の向上と会社側の受注活動の成果によるもの、と認められる。その背景・原因を、次項で述べる。 〈所見〉 この労働生産性の目覚しい上昇は、特筆に値する。なお、この期間における全国の製造業の労働生産性指数の上昇は、約1ポイント上昇(対2000年比。H15年版『労働経済白書』)である。知的障害者の労働能率の向上に向けた取組みをあらためて評価すべきである。 |

(2)労働生産性上昇の背景 |

| クレールにおける労働生産性は、創業年の約3倍(創業次年度を基準とした場合は約2倍)にと驚くべき上昇を、前記(1)で記述のとおり認めることができた。 この期間に増強設備の投資は行われていなかったし、時間外労働も皆無であったから、その原因は、主として障害者従業員の作業能率の向上による、と認められる。その理由は何か。 つまるところ、障害者従業員に対する意識づけの効果と、会社側の「営業活動」の結果たる受注量の増加(クリーニング業であるため、事業運営は受注主体。現に親会社からの受注比は7割で、残り3割は他社から受注。)によるものである。 会社側の、従業員に対する就業に向けての普段の意識づけが奏功したもの、と考えられるのである。 〈所見〉 知的障害のある従業員に対する労働生産性上昇の取組みは、その手法に課題が多いとされているが、本事例では、生産性の上昇は、目覚ましいものがある。その手法は、第1に「作業日誌」の採用に象徴される家族ぐるみの定着・モラール維持(=いずれも前述)、第2に「作業目標の実在モデル設定」がある。これは職種ごと(折りたたみ、熱線による圧着式袋詰2職種、計3職種ごと)に、各人が到達すべき目標を数値目標として示すことはせず、その職種での高能率の障害者従業員を特定し指名した上、その旨を当該職種従事者全員に周知するものである。これにより、全従業員に対し、その目標と指名された従業員の仕事ぶり(=業績)に各人が近づくように努力を促すイメージ提示手法であり、もって生産性の上昇に資する仕組みである。第3に同社管理職員における受注増を目指す「営業活動」の効果、の3点を特筆することができる。 |

5.知的障害者従業員に対する業績評価の実状

| 知的障害をもつ従業員に対する業績評価の方法は、上司であるチームリーダー(健常者)と工場長の査定による。チームは現在、分掌業務別に2チームあり、1チーム構成員は3~6名である。 業績評価の実施は、年2回、「業績評価シート」(第4表)を使用、チームリーダーによる一次評価、工場長による二次評価として実施、査定される。 業績評価実施結果の本人に対するフィードバックの方法は、評価査定後、評価結果の概要を口頭で示し、改善に向けて、従業員本人と話し合いを重ね、コミュニケーションを深めつつ、査定結果の活用をはかっている。 |

| 〈所見〉 同社で行われている障害者従業員に対する業績評価の視点は、[1]仕事の結果(作業量、仕上がり具合い等)の評価と[2]仕事に取組むプロセス(協調性、主体性、誠実性等)の評価であるが、本事例での「業績評価」は、仕事がチーム作業であること、従業員には「基本的生活習慣」の習熟を依然要する事情が大きいことから、いきおい、プロセスにおける「情意評価」のウエイトが高くなる点が挙げられる。これは特性に応じた評価と認められる。 |  勉強会 |

第4表 業績評価シート(対象期間:2001年10月1日~2002年3月31日) |

6.加齢による課題と対応

| 知的障害者の職務遂行能力は、加齢により減退するが、その減退の早さは健常者のそれより早い、とされており、また、その減退し始める年齢(ピーク)は作業の訓練・習熟により遅らせることは困難である、とされている。 本事例において、この点については、「個人差はあるものの、おおむね50歳あたり(=現・同社の平均年齢は23.4歳。最高齢は36歳)がピークではなかろうか、またそのピークを訓練・習熟により先へ伸ばすのは限度があろう。(=工場長)」由である。 〈所見〉 このような事業所責任者の判断を参酌して、今後における知的障害者をもつ労働者の定着(=従って加齢)の進捗に伴う課題とアプローチが、今日、きわめて重要となりつつある。 これについては、

|

| 執筆者:滋賀文化短期大学 臼井 瑛 |

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。