社会福祉法人での障害者雇用~競争原理導入の中で企業として~

2003年度作成

| 事業所名 | 社会福祉法人あかつき福祉会 | |||||||||||||||||||||

| 所在地 | 大阪府箕面市 | |||||||||||||||||||||

| 事業内容 | 障害者授産施設等運営 | |||||||||||||||||||||

| 従業員数 | 82名 | |||||||||||||||||||||

| うち障害者数 | 2名

|

|

1.社会福祉法人を取り巻く状況の変化の中で、障害者雇用は?

| 今回、取り上げたのは、社会福祉法人である。それも、筆者が在籍する箕面市障害者雇用支援センターが、昨年度まで事務所を隣接していた法人である。「身びいき」と、とられやしないかとの危惧もあったが、それでも選んだのには理由がある。 平成15年度、国の社会福祉制度が、措置費から支援費へと変わり、まだ課題は多々あるというものの、利用者サイドが選択する仕組みが作られた。また、今年度は、地方自治法の改正もあり、公の施設に関する指定管理者制度が創出され、公的施設の運営に、複数の法人が入札参加する方式が導入された。いわば、福祉の世界に、本格的に競争原理が導入されたのである。 |

| さて、あかつき福祉会だが、昭和53年に法人認可されて以来、知的障害者通所授産施設あかつき園の運営をはじめ、次々と事業を拡大し、現在は、2施設の経営と、デイサービス等の6つの居宅支援サービス、更には利用者の余暇支援事業等にも取り組んでいる。こうした発展の経過で、平成11年度には、従業員数が56名を超えることとなり、法人として初めて知的障害者の雇用に取り組まれた。雇用にあたっては、当センターから2名の知的障害者を採用頂いた。 それから5年、「職場での様子はどうなっているだろう」、また「社会福祉法人を取り巻く厳しい状況の中で、今後の展望をどのように考えておられるだろう」、そんな思いをもって訪問したのである。そして、身近な、あかつき福祉会の取り組みを紹介することで、全国に1万数千はあるといわれる社会福祉法人における障害者雇用の可能性を見出したいと考えた。冒頭の理由は、この問題意識にある。 |  話を伺った森澤さん(真中)と内田さん。 |

2.就労現場の厨房は、物理的な工夫と人的支援の宝庫

| 平成16年2月3日、法人の運営する施設の一つである「箕面市立ワークセンターささゆり」を訪れた。ここには、30名の身体障害者が通っている。同じ敷地には法人本部も入っている「箕面市立あかつき園」もある。こちらには50名の知的障害者が通っている。「ワークセンターささゆり」は3階建てだが、ここの1、2階に食堂があり、両施設が各々を使っている。そして今回の就労現場である食堂厨房が、やはり1、2階に作られている。 「まず、二人の仕事の内容を教えて下さい」、食堂で一緒に働いている森澤隆子さんにお聞きする。「二人とも、毎朝9時から午後3時45分まで、6時間勤務の5日制です。午前中は、野菜の皮むきや食器の出し入れ、お茶沸かしなど。それから、男性のAさんは1階、女性のBさんは2階の食堂の配膳をします。私とAさん、Bさん、そして4名の臨時職員さんの計7人が厨房チームです。午後は片付けや調味料の補充などをしてもらっています。」 |

|

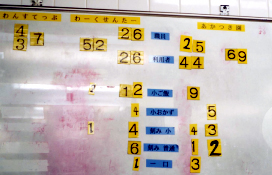

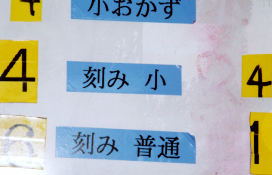

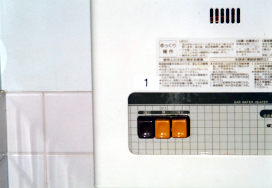

| 作業上の工夫も気になるところだ。「冷蔵庫がたくさんあるので、二人が来てから、ドアに番号をつけることにしました。配膳についても、中ご飯の人には、『中』と底に書いたコップを伏せておきます。また人によって『きざみ食』だったり、メニューが異なるので、割り箸に印をつけて、先にテーブルに置いておきます。この方法なら間違いません。また、配膳するメニューの種類と数も、以前は小さなメモに書いていましたが、二人が来てから、大きなホワイトボードに数字を入れるように変えて、皆も分かり易くなりました。湯沸し器やガスコンロは、点火スイッチから順番に1から5までの番号を打っていて、その流れで、閉める。朝来て開けるときは逆という具合に、これも数字で表示しました。」 |

|

| 本人たちが覚えやすい、間違わない工夫が随所にされているが、人間関係はどうだろう?「業務遂行援助者を一人選定して、一緒に仕事をしてもらっていますが、職場でのコミュニケーションを図るために、厨房職員皆で、旅行やカラオケにいったりもしています。もちろん、厳しいことを言わねばならいこともありますが、そこは、注意する人、悩みを聞く人と、職員同士で役割分担してやっています。特に、午後2時半以降は、業務遂行援助者の方と2人とだけで作業をしてもらっているので、個別に悩みを聞いてもらってもいます。以前、こんなこともありました。保護者との給食懇談会に、二人にも出てもらったんですが、そのとき、彼らの口から『以前勤めていたところでは辛い思いをしてやめたけど、ここでは楽しくがんばれる』とハプニング発言があったんです。うれしかったですね。」 |

3.社会福祉法人として、障害者雇用はメリットになったか否か?

| 物理的な環境整備も、人間関係での配慮も、本当によく取り組んで頂いているが、ここで、施設長の内田幸子さんに、そもそもの雇用動機を改めてお聞きした。「やっぱり雇用率の問題ですね。社会福祉法人にも義務があるんだって知って、それなら指導を受ける前に雇おうということで。実際は、二人採用ですから雇用率以上になったんですけど。それまでも、障害者支援の仕事をしながら、職場には当事者がいない違和感は感じていたんですけど、きっかけが必要ですね、やっぱり。今は、逆に彼らに支えられているというか。彼らの真剣な働き方を見て、こちらもしっかりしなきゃと思いますよ。」 ありがたい言葉だが、実際に戦力としてはどうなのだろう、森澤さんにあえて聞いてみた。「この間、Bさんが、3日ほど年休でお休みされたときは、それは大変でした。いつも配膳は二人に任せているので、いなくなってその役割に改めて気づかされました。(『他の社会福祉法人での雇用もできると思うか』ですか?)それはできますね。回りの理解が必要ですけど、社会福祉法人だからこそ、理解を得やすいんじゃないでしょうか」 2人の雇用条件について、内田さんにお聞きした。「就業規則上の契約職員(支援職員)、時間給703円で、ボーナス、退職金もあります。また、市勤労者互助会で福利厚生事業を活用しています。法人としては、2人を雇用してサービスの質が落ちたとは思いませんね。むしろ、2人の勤労意欲をみて、他の職員が良い影響を受けています。」 施設指導員さんなど、他の職員さんとの関係はどうですか?「この間、こんなことがありました。仕事が終わってのことですけど、廊下の陰にAさんが隠れていて、通りかかった他の部署の職員をワッとおどかしたんだそうです。何気ないことですけど、それまで、Aさんは、他の職員に遠慮みたいなものがあったようなんですね。おどかされた職員も、『ああ、同じ職員同士だなぁ』ってうれしく思ったそうです。ささいなことですけど、仕事以外の、こんなコミュニケーションの仕方も、案外、大事なのかなって思いました。Aさんにとっては、それが親しみの表現だったわけですから。」 森澤さんへと同じ質問「他の社会福祉法人での雇用もできると思うか?」を最後に、内田さんにぶつけてみた。「当然できると思いますね。もちろん、一般企業での障害者雇用も大事ですが、社会福祉法人は、バリアフリーや意識面でも、より雇いやすいと思います。それに、ちゃんと戦力にもなり職員の励みになっているんですから。メリットは大ですよ。」 |

|

4.今後の展望

| 予想した以上の成果と、障害者雇用への前向きの姿勢を聞けて、取材した側もうれしくなった。というのは、冒頭述べたように、社会福祉法人を取り巻く環境が激変し、これまで以上にコスト管理の徹底が図られ、かつ、利用者サービスの向上が求められているのが、現実だからである。しかし、考えてみれば一般企業は皆そうである。その中で、法定雇用率の達成が義務づけられている。また雇用納付金制度のもとでの各種助成金や調整金・報奨金制度が活かされている。 更に、昨今は「企業の社会的責任(CSR:Corporate Social Responsibility)」が問われ出している。社団法人経済同友会は、平成15年3月に「『市場の進化』と社会的責任経営-企業の信頼構築と持続的な価値創造に向けて-」と題する第15回企業白書をまとめられたが、その中では、「企業評価基準」として障害者雇用率についても挙げられている。そして、「CSRは企業にとって、『コスト』ではなく、経済・環境・社会のあらゆる側面において社会ニーズの変化をいち早く価値創造へと結び付け、企業の持続的な発展を図るための『投資』であること」をも明らかにしている。つまり、障害者雇用についても、単に「法律を守る」というレベルを超えたものとして位置付けられているのである。 一般民間企業のこうした動きに、社会福祉法人が無縁であって良い訳はない。むしろ、元来、公益性を追求する法人だからこそ、企業体としての社会的責任「CSR」にも、より一層こだわって欲しいと願うのである。そして、社会福祉法人が、今後、競争原理の中で生き残っていく上でも、障害者雇用を敬遠するのではなく、むしろ企業体として積極的に取り組んで頂きたい。そのプロセスで生み出された工夫や人間関係は、必ず法人事業、すなわち利用者への支援にも役立つはずである。また、利用者やその家族、自治体、地域社会からの総合的な評価にも結び付いていくだろう。こんなことを確信させてくれた取材であった。今後、他の社会福祉法人への障害者雇用のPRにも、あかつき福祉会さんが取り組まれることを期待して、終わりたい。 |

| 執筆者:箕面市障害者事業団 箕面市障害者雇用支援センター 栗原 久 |

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。