チェーン展開を図るコーヒーストアにおける障害者雇用~ポジティブな企業風土と育成プロセス~

2004年度作成

| 事業所名 | スターバックス コーヒージャパン株式会社 | |||||||||||||||||||||

| 所在地 | 東京都渋谷区 | |||||||||||||||||||||

| 事業内容 | コーヒーストアの経営・コーヒー及び関連商品の販売 | |||||||||||||||||||||

| 従業員数 | 11,250名 (うち常用雇用者数 3,600名、社員数1,650名・アルバイト数9,600名) | |||||||||||||||||||||

| うち障害者数 | 40名(平成16年6月時点)

|

1.事業所の概要、障害者雇用の方針

(1)事業所の概要 |

| 当社は、スターバックスコーヒーインターナショナル社(米スターバックス社の国際事業部門を担う子会社)と日本の(株)サザビー(小売・飲食店業)が、日本での店舗開発を目的とする事業提携を結び、1995年10月26日に設立された。1996年8月に東京の銀座に1号店をオープンし、平成16年8月現在で530店舗のコーヒーショップの全国チェーン展開を図っている。 |

(2)障害者雇用の方針 |

障害者雇用については、急速な事業拡大が遂行される中で、単に法律の遵守を目的とするのではなく、当社の企業理念(ミッションステートメント)の基本精神の具現化を目的とし、障害者雇用に取り組む会社の風土を創りあげる取り組みを積極的に行ってきた。

|

(3)障害者雇用に対する会社の姿勢と課題整理 |

| まずは、現状の課題をポジティブ面とネガティブ面で整理したうえで、ポジティブな捉え方で進めることを確認した。 <ポジティブな捉え方> ・スターバックスの企業理念に沿った雇用ができていない。 特に「お互いに尊厳と威厳を持って接し、働きやすい環境をつくる」「事業運営上の不可欠な要素としての多様性を積極的に受け入れる」「地域社会や環境保護に積極的に貢献する」というポイントにおいて。 ・米映画「I am Sam」(主人公がスターバックスで働いている)の公開とスターバックスコーヒージャパンの採用実績がないという現状にギャップがある。 社会に認識された会社イメージとのギャップのないCI確立の一環として。 <ネガティブな捉え方> ・サービス業での採用は日本においては難しいのではないか。 ・そもそも障害者の受け入れをした経験がない。 ・法律があるから仕方なく採用するのでは? |

2.社内での障害者雇用の風土醸成と雇用戦略の確立

(1) 会社の基本姿勢の社内への徹底~ハートオブスターバックスの活用 |

| ハートオブスターバックスとは、希望する従業員を募ってボランティア(無給・交通費自己負担)で参加してもらう、もともとポジティブに企業課題を考える場である。従業員から要望のあったテーマに基づき議論を深め、決まった提案内容は各関連部署が検討したうえで制度化するという、従業員サイドからボトムアップで経営マネジメントを考案する場として機能している。 障害者雇用については、ポジティブな捉え方での討議の場を何度か開催して社員間の認識の共有化を図り、障害者を受け入れた店長やコーチからの発表の場を設ける情報交換の場、さらに独自性を持った雇用の進め方を開発する場として活用している。

|

(2)「障害者」でない新しい呼称の創造 |

| 障害者という名称を用いず、「チャレンジパートナー」の呼称を社内で使うこととした。 以前から従業員を「パートナー」と呼んでおり、それに準じた言葉を公募して決定した。 |

(3)長期雇用を目的とした雇用戦略の確立 |

| 障害者の採用、定着及びキャリアアップを意識した人事制度を構築する。 |

3.採用とキャリアアップを考慮した人事制度

(1) 求人活動 |

| 求人活動は、東京都で開催される合同就職面接会の場を主体とし、最初に人事サイドで一次面接を実施した後、二次面接に営業マネジャーを同席させて採用を決定している。(面接時間は約1時間) できるだけ多数の従業員を面接に参加させ、社内での経験回数を増やす中で、会社としての採用基準の創出と採用担当と営業担当との目線あわせを行うようにした。 |

(2) 障害者就労支援センターの見学 |

| 店舗が立地する近隣の障害者就労支援センターを見学し、受け入れサイドの知識を深めるとともにジョブコーチ活用の有無を店長が判断することとした。 |

(3) トライアル雇用の活用 |

| トライアル雇用を活用し、本人の能力と仕事とのマッチングを見た上での採用を図っている。 |

(4)採用基準 |

| 障害者については、通常の社員採用基準から見て、感性面(対人能力・感受性・価値観)を知能面(スキル・知識・作業技術)より重視している。特にサービス業に求められる人物像に立ち返って、必要不可欠と思われる「チームワーク」や「対人能力」を持っていることを最重視することとした。例えば、「人なつっこさ」「かわいげ」、接客業が好き、家庭のサポート体制など。 |

(5)チャレンジパートナーの労働条件 |

| 勤務時間は、AM9時または10時~PM4時または5時である。 (6.00~6.25時間/日、週30時間以上、最大8時間/日) |

(6)賃金設定の仕組み |

| ア チャレンジパートナーの時間給は、職務内容や能力に応じて設定されており、アルバイトパートナーと同様の職務遂行能力が認められると全く同じ時間給となる。 イ 人事考課が4カ月に1回あり、考課項目にある職務がクリアできれば、時間給がアップする仕組みとなっている。 ウ チャレンジパートナーの人件費は人事本部負担となっている。 (バリスタになった障害者もいるので、今後、店舗負担に変える予定) |

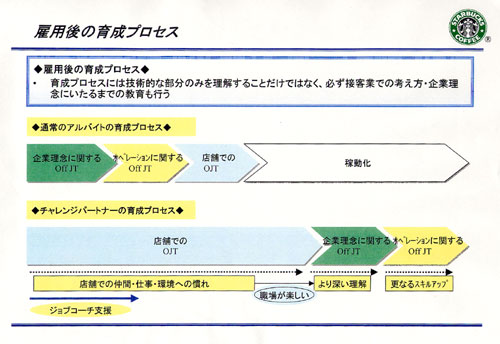

4.雇用後の育成プロセス

(1)方針 |

| 通常のアルバイトの育成プロセスでは、OffJT(企業理念・オペレーション)からスタートし、店舗でのOJTに入るが、障害者の場合は店舗での仲間・仕事・環境への慣れを図るために、最初に店舗のOJTから入り、その後、OffJTをすることとした。 育成プロセスには技術的な部分のみを理解することだけでなく、必ず接客業での考え方・企業理念にいたるまでの教育も行うこととしている。  |

(2)店舗でのOJT(2週間~1カ月) |

| ア 採用後の育成ポイントである「作業技術」については、店長判断で、ジョブコーチなどの専門家の力を借りながら推進することとした。 ジョブコーチを派遣する支援機関には、会社企業理念・文化を理解してもらうとともに、障害者の勤務環境を知ってもらうこととし、そのためにOffJTに参加してもらうようにした。 一方、店舗での新入社員の受け入れには、店長が任命した育成担当のピア(仲間)コーチを付けることとした。 イ 障害者受け入れのための全社共通のマニュアルはつくらず、店長への裁量で、自ら教育・キャリアプログラムの計画を立てて実行するとともに、地区担当のマネジャーへの報告及び助言を受けることとしている。 <例>聴覚障害者と店舗の従業員が話し合い、店舗内で使う用語に関する手話やツールを作成している事例

現在は、全国で地区担当の人事担当4名で障害者40名を雇用管理している。 エ 店長の障害者雇用に関する情報収集及び情報交換の場として「ハートオブスターバックス」(前述)を活用している。 |

(3)Off JT |

| いずれも、出欠については各店長の判断としている。 ア 基礎教育3クラス(4カ月に1回の開催、1回約4時間) 企業理念に関する研修・レジ操作に関する研修・コーヒーを実際に作る研修の3クラスを実施。

サービスに関する研修・コーヒー豆の知識に関する研修の2クラスを実施 |

5.障害者雇用の成果と課題

(1)成果 |

| ア 障害者雇用を「義務」として捉えるのではなく、企業理念と結びつけた雇用の多様化促進の一環とするための企業風土の確立が図れた。 イ 社風にあった人物像・特性を把握し、それを採用基準として社内で共有することができた。 ウ ハローワークや就労支援センターなど様々な支援機関にも、企業風土・文化を理解してもらうことにより、採用・雇用面で一層の深耕が図れたサポートを得ることができるようになった。 従来のジョブコーチ制度では、ジョブコーチに指導を依頼し、ジョブコーチから障害者に指導・メンタリング面を行っていたために、障害者と企業の間が疎遠になり易かったが、企業と支援機関とのサポート体制を確立することにより、企業からは企業文化・風土・職場環境の情報提供をし、支援機関から技術指導方法の情報提供を交流することにより、お互いの情報の共有化が図られることとなった。 エ 障害者に接したことのない若い従業員でも任せることで力を発揮してくれ、若い人々の感覚が、いかに多様で信頼できるものかということを気づくことができた。 オ 企業内での障害者雇用への理解と仕組みづくりが進行する中で、高い定着が図れている。 過去の離職者は1名のみ(知的障害と精神障害のある社員で、本人・スタッフともに継続雇用したかったが、医師から治療に専念した方が良いと言われ、障害者職業センターの説得で退社)。 |

(2)今後の課題 |

| 社内全域にわたって、全従業員が社会における障害者雇用が企業理念から見て重要だという認識を持ってもらうことが今後の課題である。 (執筆者:株式会社西友サービス 取締役管理担当 小野 博也) |

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。