人材と企業のベストマッチを追求し社会貢献~働く意欲のある障害者と即戦力を求める企業の橋渡し~

2004年度作成

| 事業所名 | サンクステンプ(身体障害者雇用促進研究所株式会社) (テンプスタッフ株式会社の特例子会社) | |||||||||||||||||||||

| 所在地 | 本社 東京都中野区 銀座オフィス(障害者雇用支援部) 東京都中央区 | |||||||||||||||||||||

| 事業内容 | 1 業務請負事業 テンプスタッフグループの幅広いネットワークから各種業務を受注し、障害者雇用を創出 ・事務支援:データ入力、データ集計 ・名刺作成:法人名刺、個人名刺 ・筆耕請負:筆耕サービス、掲示物、机上札、挨拶状等 ・サプライセンター:封入発送(DM、案内状等)梱包発送 ・インシュアランスセンター:生命保険、損害保険等代理店業務 2 障害者就労支援事業 ・パソコン教室 ・その他の就労支援(職場実習、会社見学協力) 3 障害者人材紹介事業 ・人材紹介サービス ・ コンサルティングサービス | |||||||||||||||||||||

| 従業員数 | 37名 | |||||||||||||||||||||

| うち障害者数 | 32名

|

|

1.事業所の概要

(1)沿革 |

| 当社は、総合人材サービスを業とする「テンプスタッフグループ」の中で、障害者人材紹介サービスを中核業務とする100%子会社として平成3年に設立された。平成6年に障害者雇用のための特例子会社として承認された。 グループの事業の性格上、障害を持ちながら働く人々を支援するためには、企業が即戦力として求める人材を育てる必要があり、実習に主力をおくこととしている。

正式社名に「身体障害者雇用促進研究所株式会社」と「研究所」を冠していることが特色である。 |

(2)障害者雇用の理念 |

サンクステンプは企業と求職者を結び、信頼される最適なパートナーでありたいと願っている。(代表取締役 篠原 欣子 氏) |

(3)経営方針(企業理念) |

| ア 人々の成長 年齢・性別・国籍を問わず、仕事の経験を通して職能・知識・人間性の向上を目指し、働く人々の成長を支援する。 イ 雇用の創造 就業形態、就業環境、業務内容、就業条件などに対し、あらゆる雇用創造の可能性を追求する。 ウ 社会貢献 雇用の創造と有用な人々を通して、社会の発展に貢献する。 |

2.業務内容と障害者の配置

(1)業務内容 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||

(2)障害者の配置 |

※ 37名 (業務兼務者 6名)

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

3.障害者の採用と人事・雇用管理

(1) 採用 |

| 平成17年度は、親会社から各事業所に対し雇用者数をトップダウンにより指示することとなっているが、最重要の理念は社会貢献であり、当社は訓練の場として仕事をしながら人間が成長する会社であることを目指している。 従って、視覚・聴覚障害を含め障害の種類・部位に関係なく「意欲」のある人を採用している。基本的なことを習得すれば、後は「やる気」であるとの考え方による。 また、自分のことは自分で出来ることが本人のためであり、自立につながるので、地方からの採用者も特別扱いはせず、一人で生活できることを条件としている。 |

(2)親会社への出向と人事管理 |

| 親会社からは健常者が出向してくるのに対し、当社からは本社で教育・訓練をした社員を親会社の現場に出向させている。 親会社の中で就業することにより、親会社の社員とも接する機会ができ、障害者の社会性を育てることになるとともに、障害者と接したことの無い親会社の社員たちも障害者について理解するようになる。 なお、出向社員の人事管理は当社が担当し、毎月一回面接し相談を実施している。 一方、当社内では、組織を認識・理解させ経営への参加意識を持たせるため、チームリーダーを置き、権限を委譲するとともに責任を持たせている。 ある程度好きなことをさせるようにしているが、訓練として企画・見積りなどは必ずペーパーで提出することとしている。 |

(3)福利厚生 |

| 社員の親睦旅行(一泊)を実施。保護者も参加している。 |

(4)家族との連携 |

| 保護者とは月1回面談し、連携を密にしている。 |

(5)健康管理 |

| 通院に対する配慮として、タイムカードにより通院を把握し、5回5時間までは手当てを減額しない。 |

4.評価表を活用した能力開発・教育訓練

| 当社の事業は、自社が雇用する社員による「業務請負事業」と障害者を社会に送り出すための「障害者就労支援事業」及び「障害者人材紹介事業」から成り立っており、実践を通じての能力向上に主眼を置いている。以下の日常の業務運営における能力開発の基本的な考え方に特色が現れている。 |

(1)能力の見極め |

| 「障害があるからできないこと」ははっきりさせ、障害なのか性格なのかを実習を通じて見極める。障害そのものは治らないが、障害以外の部分は直せるので、社会に出るために直せることを見出すことが必要である。 能力は皆ちがうので、例えば1~10のうち3までは教え、次のステップから企業が雇用できるのであれば、その後を育てるのが企業の役割である。 |

(2)生産性 |

| 特に知的障害者は生産性を挙げることが大切であり、定着につながる。指導すれば生産性はあがるし、時間が見込める(例えば1時間に何枚できる、など)。 障害者は自ら生産性を挙げることが出来ないから指導するのであって、生産性は会社のためではなく本人のためである。 |

(3)実習生の受け入れ |

| 養護学校高等部や就労支援センターから実習生を積極的に受け入れ、社会に出て必要なこと、学校と会社の違い、人との関わりや挨拶、指導者の指揮命令に適応することなどを目的として教育している。 平成16年度実績は、知的障害者9名、その他3名である。 |

(4)「人間トラフィック」 |

| 「人間トラフィック」とは、知的障害者に、本社と銀座オフィスとの往復をしてもらうことにより訓練する方法である。 最初は同行するが、どこまで出来るかを見極め、あえてリスクをとる教え方を採っている。お釣りが出るようにお金を渡しておき、電車の切符を買い、わからないときには駅員に聞き、本社に着いたら挨拶し、モノを受け渡し、済んだら電話を借りて「今から帰ります」と報告し、本社に戻ってから「モノ」と「お金」を確認する、など何事も無く出来るように思い切ったことをさせることにより成長する。 家庭の協力も必要であり、日ごろから家に囲っていないで外に出してほしいものである。 |

(5)サプライセンター |

| ダイレクトメール・各種案内状などの封入発送や各事業所で使用するパンフレット・各種資料等営業用ツールの梱包発送を全社一括して受けており、主に知的障害者が従事している。 約140種類のアイテム(ツール)を物品管理棚にコード番号を付して整理保管し、一方、送り先(拠点)320ヶ所についてはコード区分を付した格納棚を設け、各拠点からの請求書に基づいて集めたツールを中央の作業スペースにおいて封入・梱包・発送する仕組みとしている。 探しやすく区分管理し、数量を間違わないよう一定の部数ごとに仕切るなど、作業効率を高めるよう工夫している。

| ||||||

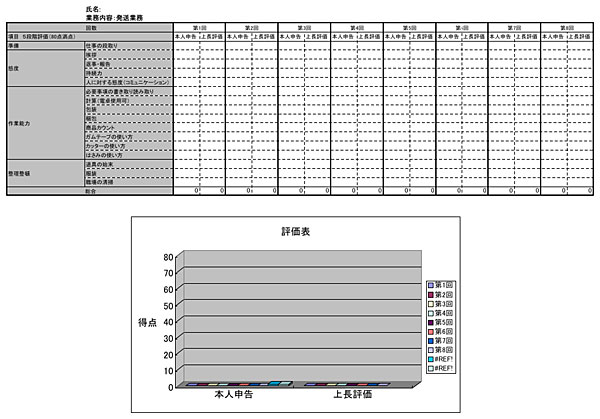

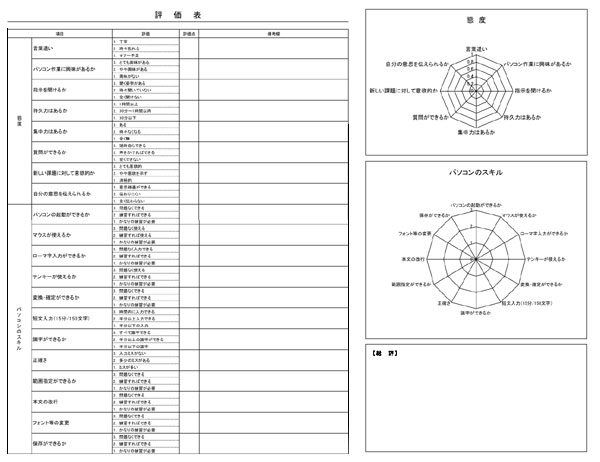

(6)「評価表」の活用 |

| 能力開発・教育訓練の過程で「評価表」を作成し、日常の業務管理・人事管理や人材紹介・就職活動に際しても有効に使用されている。 評価表(発送業務)  評価表(パソコンのスキル)  |

5.実績を活かした職域の開発・拡大

(1)親会社からの受託 |

| 親会社からの受託業務が中心となるが、特例子会社は受身ではなく積極的に親会社に食い込んでいく姿勢が必要である。 社内の仕事を外注により便利にするだけではなく、障害者の就業の場を残すことにより職域の拡大を図る必要もある。 |

(2)中新パソコン教室~車いす使用者・重度視覚障害者の職務拡大 |

| パソコン教室を本社内で開催しており、「中新」とは、本社のある東京都中野区中野新橋の愛称である。 障害者・高齢者・小学校低学年を対象として自分の目標を設定し知識・技能を習得する「一般コース」、就職・転職のための短期集中型の「PCスキルアップコース」、企業向けに採用予定者のスキルを判定する「PCスキルチェックコース」の3コースがあり、大変好評を得ている。 教官は、視覚障害者・車いす使用者など障害者が担当し、わかりやすく自分たちで作ったオリジナルテキストを使用し、視覚障害者には読み上げソフトも作っている。 知的障害者を対象としたパソコン訓練も、障害者人材紹介事業の一環として有料で行っている。通常の社員と同じ扱いで指導し、PC検定3~4級レベルの訓練を実施している。 知的障害者も事務の仕事に就きたいという希望が多い。その場合、製造業における事務が最大の職域になる。例えば、製品などを発送しながらパソコンで伝票処理が出来ることが必要で、そのためにはワープロソフト(Word)の知識よりもテンキーだけ早く打てるように現場に直結した教え方をするほうが良い。また、住所・電話番号などの入力が必要であれば、ローマ字入力を主に教える。 また、名刺・年賀状・ホームページ作り(ワープロソフトWordを使用)なども指導し、合同面接会等には自作の名刺(写真つき)と当社で作成した「評価表」を持参させると信用度が上がり、雇用につながりやすい。

|

(3)IT講習会~地域と連携した企業の取り組み |

| 「中新パソコン教室」のメンバーが中心となって、地方公共団体などが開催する障害者向けパソコン講習会を「IT講習会」として企画から運営までを請け負っており、毎年の延べ受講者数は相当数に上っている。 ・実施団体は、東京都中野区・台東区・豊島区・武蔵野市・川崎市・埼玉県など。 ・対象者は、視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由者、内部障害者、知的障害者、精神障害者。 ・延べ受講者数は、平成13年度395名、14年度85名、15年度201名、16年度397名。 |

6.まとめ~人材の育成を目指して

(1)今後の課題 |

| 障害特性や能力はそれぞれ異なるので、能力評価や仕事への認識評価の制度を工夫し、一人ひとりの生産性を高めるために良い意味での差別化を進める。 給与体系も、これまでの年令給(年功)的体系を見直し、能力給の要素を取り入れる方向で検討中である。 |

(2)まとめ |

| 親会社の「総合人材サービス業」という業種の性格上、自社の社員教育だけではなく、むしろ、企業が求める「即戦力となる人材の育成」によって社会に貢献しようという理念が経営の中にしっかりと生かされている。 親会社と特例子会社の理念が共通して力を発揮している好例といえる。 (執筆者:社団法人日本経済団体連合会障害者特例子会社連絡会会長 畠山 千蔭) |

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。