ポイントは安全衛生対策と地域への貢献

2005年度作成

| 事業所名 | ちぼりアンナ株式会社 | |||||||||||||||||||||

| 所在地 | 山梨県韮崎市 | |||||||||||||||||||||

| 事業内容 | 菓子製造 | |||||||||||||||||||||

| 従業員数 | 95名 | |||||||||||||||||||||

| うち障害者数 | 1名

|

|

1.事業所の概要と障害者雇用の経緯

(1)事業内容 |

| チボリグループの4番目の工場として、昭和59年に設立し、常にアソートクッキー(詰め合わせ菓子)の世界的リーダーとして、商品開発、販路開発に取り組んでいる。近頃では、最新のバイオテクノロジーの成果の応用やメイン減量の掘り下げから、新しい需要を開拓することを目指している。 進物アソートクッキーの専門メーカーとして、他品目を合理的に精算するために、4つの生産工場と3つの包装工場があり、さらに、多用な販売ルートとその特性にあった専門的販売システム、専門業種別販売会社を持っている、ユニークな有機体集団の一つである。世界中の菓子メーカーの中で、贈られて一番喜ばれる商品を創ることを信条としている。  (製品の一部) |

(2)経営方針 |

| 「社会に必要であるために」を基本として次のような方針が掲げられている。 「お客様が欲しいときに、おいしく安心な心の行き届いたお菓子をご納得価格で提供する」。

|

(3)組織構成 |

ア 組織

男性20人 女性75人  (工場長 中込文人さん) |

(4)障害者雇用の理念 |

| 使命でもある地元の繁栄への貢献という観点から、地域にある障害者施設からの紹介を大切にしている。その結果、障害者の雇用が生まれ、従業員としての活躍につながっている。 |

(5)地域密着の障害者雇用 |

| 地元の繁栄への貢献という理念に加え、障害者雇用率を達成すべく取り組みを始めた。 地域には、山梨県社会福祉村がある。それは、甲府市西方約17kmの自然環境に恵まれた御勅使川両岸77万m2の土地に、昭和41年から建設が進められ、現在、知的障害者、身体障害者、精神障害者のための10施設が完成している。 ここでは、毎日、社会復帰を目指して約1,000人の入所者が医療・教育・訓練等を受けながら生活している。 また、社会福祉村は地域との交流を目的として、各種まつりの開催、地元小中学校との交流、スポーツ活動の交流等を行い、開かれた福祉村の推進に努めている。  (授産施設・社会就労センター) これまで、就職することが困難な身体障害者に対し作業等必要な訓練を行い、自立できるよう支援するとともに社会復帰の促進を図る施設である授産施設・社会就労センターからの求職紹介を受けて、障害者の雇用に取り組んできている。ハローワークからの紹介と併せ、何人か面接を行い、職場適応訓練を経て、従業員として活躍してもらった実績もある。 山梨県社会福祉村にある10の施設は次のとおり。

|

2.知的障害者雇用の状況

(1)労働条件 |

| ア 雇用期間 労働契約期間の定めはない。 イ 勤務場所 工場内 ウ 勤務時間 8時30分~16時30分。 通常の労働者より1時間短い。 エ 賃金 最低賃金以上となっている。 |

(2)仕事内容 |

| 袋を重ね、箱を組み立てる作業であり、工場での必要量の1/3を一人で作っている。全て一人で出来てあまり動き回らなくてもよい仕事で、一つの工程の中の一部を専門的に任されている。 菓子製造の工程は、(1)原材料入荷、(2)ミキシング、(3)型成形、(4)焼成、(5)包装、(6)箱入れ、(7)パック工場へ、という流れになっており、(6)箱入れ作業で使用する箱を作成している。

|

(3)指導・教育面の工夫 |

| ア 経過 最初は腫れ物に触るような感じだったが、時間の経過とともに「障害者に対して」という意識がなくなり、全く普通となった。障害者だから特別扱いするということではなく、いることが普通であり、なくてはならない空気のような関係を構築している。 イ 訓練期間中のマンツーマン指導 約1年間の訓練期間中は、特定の指導員(職場の責任者が兼任)を配置し、マンツーマンで指導を実施している。作業手順だけではなく、職場にスムースに溶け込めるように、通勤、昼食のお弁当手配、仕事の方法など、職場生活全般に及ぶ全般的な従業員教育も並行して行う。 ウ 世話役 障害者が円滑に作業ができるよう、世話役を決めている。それは、会社からの業務命令ではなく、仕事仲間から自然発生的に生まれたものであり、特筆すべき事と思われる。 また、その世話役だけが気を配るのではなく、何かあれば、職場の全員が世話役のように声を掛け、励ましている。 とにかく全員で声を掛けるように心掛けており、障害者に対する対応として、経験の中から学んできたコミュニケーション手段と考えられる。

エ グループホームの世話人との連携 現在雇用している障害者は、県立梨の実寮を出て、グループホームから通っている。当社との連絡や悩みや困り事、具合が悪いとき等の対応は、グループホームの世話人を窓口として、間違いのないように連携している。 グループホームとは、数名の障害者(知的障害者・身体障害者・精神障害者)が、世話人の援助(食事の提供、身の回りの世話など)を受けながら、マンション等を借りて共同生活を行うものである。そこで生活している障害者は、昼間は会社や授産施設等に通い、そこで得た給料等で家賃や食費、光熱水費等の生活費を負担し、自立した生活を送っている。 知的障害者・身体障害者グループホームは、社会福祉法人やNPO法人、精神障害者グループホームは医療法人、NPO法人や家族の会が運営している。 オ 社員旅行 社員として、全く区別なく参加している。 |

3.就業環境の整備と安全対策

(1)タイムカード |

| 出退勤に使うタイムカードは、磁気カード式の新型への全面切り替えも検討されたが、障害者が使い易いように旧型(手動)のものを部分的にあえて残し、継続使用している。 また、視力が弱い障害者のためにタイムカードにクリップを取り付けるなど、ちょっとした配慮がされており、思いやりや働きやすさという点で大きな効果を上げている。

|

(2)補助器具 |

| 作業がスムースに出来るように、ビニールを掛けるための器具を作っている。 それは、会社からの業務命令ではなく、仕事仲間から自然発生的に作成・提供されたものであり、特筆すべき事と思われる。 作業の内容や障害者の動きをよく見ていなければ、本当に使える道具を作ることは困難であり、職場の仲間が温かく見守っていることの証明に他ならない。

|

(3)洗濯物の干し台 |

洗濯物の干し台を作り、容易に作業が出来るようにしている。

|

(4)お湯の温度調節 |

火傷防止のために温水器を調節し、通常よりも低い温度までしかお湯の温度が上がらないようにしている。即ち、操作をミスしたとしても、事故にならないように配慮されている。

|

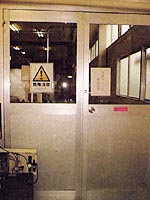

(5)ドアの危険喚起ポスター |

視力の弱い方が、ドアのガラスに気が付かずに衝突することを防ぐために、危険喚起のポスターを貼付している。

|

(6)センサーライト |

| 工場内には食品管理の都合上、ガラスではないドアがあり、先が見えない。そのドアを開けた際、反対側に人がいると衝突してしまう。 そこで、誰でも反対側の人の有無を確認できるように、ドアにセンサーライトを取り付けた。ドアの開く側に人がいると、ドアを押す側のライトが点灯し、今開けると人と衝突することが分かる仕組みになっており、センサーライトを取り付けることによって、注意力や低下している場合やうっかりしている場合でも、安全にドアの開閉が出来るようになっている。

|

4.障害者雇用の効果

(1)企業風土の改善 |

| 障害者を雇用し、活用することにより、企業風土の改善に効果が認められる。労働生産性の向上などの業績改善に直接結びつくことはないと思われるが、間接的に役立っていると考えられる。 ヒアリングによると、職場仲間が障害者に愚痴を聞いてもらったり話を聞いてもらうことで癒されており、ストレスが緩和されている状況が分かった。このことは、最近の労働衛生の課題であるメンタルヘルスと無関係ではない。 メンタルヘルスとは心の健康のことであり、心を健康に保ってみんなで楽しく仕事ができる快適な職場づくりに取り組む必要がある。メンタルヘルスにとってストレスはマイナス要因だが、障害者との会話がストレスの緩和に非常に大きな効果を上げており、心の健康が保たれていると考えられる。 また、チームワークや協調性が高まり、思いやりが芽生えたことも明らかとなった。あいさつやちょっとした会話の中から気遣いやコミュニケーションが生まれ、その結果、気持ちにゆとりが生まれ、職場の雰囲気が改善されている。 訓練を担当した指導者に関しては、弱音を吐いたこともあるが、やり遂げた満足感や障害者と打ち解けられた嬉しさ、自立できた安堵感などを感じ、仕事に対する意欲が向上していると考えられる。 職場の雰囲気がよくなれば、会社全体の定着率や働きやすさの向上が図られる。したがって仕事への集中度合が高まり、結果として生産性が向上することにつながると考えられる。 現在では、ES経営が大切という話を聞くことが少なくない。ESとはEmployee Satisfaction(従業員満足)のことである。従業員の業務に対する意欲、生産性の高さは、従業員の会社に対する満足度(ES)と深く結びついており、それは、製品・サービスの品質・生産性に影響を与える。言い換えれば、従業員満足(ES)の獲得が、顧客満足(CS)の獲得の近道であるという考え方である。

|

(2)職場適応訓練制度の活用 |

| 障害者を雇用するに当たり、職場適応訓練制度に関する委託費を受給している。書類作成には苦労したが、現実問題としては非常にありがたい制度と考えている。 職場適応訓練とは、知事が事業主に委託し障害者の能力に適した職種について一年以内の訓練を行い、それによって職場に対する心理的不安を除きながら技能を身につけ、訓練修了後には事業所が引き続き雇用するという制度である。また、4週間以内の短期の職場実習もある。訓練期間中は委託事業主に対して委託費が支給され、訓練生に対しては訓練手当が支給される。 |

(3)まとめ |

| エピソードを一つ紹介する。 梨の実寮からの障害者の受け入れということで、毎年、梨の実寮で開催される盆踊り大会に招待されている。その時には、当社の製品であるお菓子を差し入れており、大変喜ばれている。これは既に10年以上続いており、招待する側もされる側も障害者の方も楽しい一時を共有しているわけである。 当社においては、障害者を活用することにより、企業風土の改善というESを実現していることに他ならない。即ち、障害者と職場の仲間と会社、さらには地域の四者が共にメリットを受けて、非常によい労働環境、地域環境、生活環境の循環を造りだしていると考えられる。

|

5.今後の展望

(1)課題 |

| 扱っている製品が食品であり、ミスや間違い、不具合等は許されない。障害者を活用していく上で、作業量と作業内容をアップしていくことは、非常に難しい問題と考えられる。 また、作業内容を変更するような場合は、普通に出来ない苛立ちからストレスが発生する場合があるので、ケアを十分に行わないとトラブルが起こる可能性がある。加えて、ケガをしないように安全対策を万全にすることが求められる。 |

(2)対策・展望 |

| ア 適材適所 障害者に限らないが、適材適所による人材活用が必要不可欠と考えられる。作業内容及び作業量に応じて、従業員の能力を最大限に引き出す人員配置を図ることが大切である。適材適所を継続することが出来れば、障害者の雇用に対して、ほとんど問題はないと思われる。 イ 安全対策 安全衛生は企業経営の中の全てに優先する最重要ポイントである。障害者の安全衛生を考えるということは、企業の安全衛生のレベルを高めることにつながる。現実に、安全レベルも意識レベルも確実に上がっていると考えられる。 |

(3)まとめ |

| 適材適所も、安全衛生も、従業員に能力を発揮してもらうために、雇用管理上最も重要なものの一つである。 特に、知的障害者の場合は、変化に対して非常にナーバスであり、過剰に反応するように感じられる。即ち、仕事の割り当てや作業方法、職場環境などをあまり変化させずに安定感を大切に考えて対応することにより、力を恒常的に発揮してもらえる。 また、小さな工夫を積み重ねることで、障害者を含め全ての従業員がやりがいを感じ、安心して働ける魅力ある職場づくりを実現するという大きな成果を上げることが可能となる。即ち、企業の業績にも良い影響を与えることになる。 したがって、雇用対策並びに安全対策に対して、さらに前向きに考えていくという方向性が確認できた。 (執筆者:雨宮労務管理事務所社会保険労務士 雨宮 隆浩) |

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。