知的障害者の雇用上の課題をクリアした実践的な取り組み~支援機関との連携と新型機械の導入~

2004年度作成

| 事業所名 | 株式会社建材 | |||||||||||||||||||||

| 所在地 | 愛知県豊橋市 | |||||||||||||||||||||

| 事業内容 | 建築内装材(集成材)製造加工 | |||||||||||||||||||||

| 従業員数 | 20名 | |||||||||||||||||||||

| うち障害者数 | 5名

|

1.はじめに

(1)知的障害者雇用の課題 |

| 平成16年10月、厚生労働省障害者雇用対策課は、平成15年度障害者雇用実態調査の集計結果を発表した。同調査中の、全国の従業員5人以上の民営の事業所を対象に実施された調査を概覧すると、知的障害者を雇用している事業所の73.5%が雇用上の課題について「ある」と回答している。そして、「会社内に適当な仕事があるか」(81.4%)、「職場の安全面の配慮が適切にできるか」(42.6%)、「採用時に適性、能力を十分に把握できるか」(40.8%)を主な課題としてあげている。(複数回答) 本稿では障害者雇用に係る助成制度や支援機関、福祉施設の有機的な連携をうまく利用しながら、これら上位3点の課題を解決して知的障害者を雇用している事業所の例を紹介したい。 |

(2)事業所の概要 |

| 株式会社建材は建築内装材(集成材)を製造加工するメーカーとして、平成8年1月より愛知県豊橋市の東部において事業経営してきた。 創業当初から障害者雇用に理解を示し、同年4月に地元養護学校を卒業した2名の知的障害者を採用した。その後、3名の知的障害者を採用し、現在は、従業員数20名中5名が知的障害者ということになっている。しかも創業して9年来、知的障害者は誰一人として離職にいたっておらず、すべて雇用継続されている。

|

2.支援機関との連携

| ~「採用時に適性、能力を十分把握できるか」(40.8%) 平成15年度障害者雇用実態調査における知的障害者雇用の課題の第2順位目に上げられている適性や能力の把握について、(株)建材では、養護学校の実施する「現場実習」(2週間程度)、障害者就業・生活支援センターや知的障害者通勤寮が実施する「職場実習」(1ヶ月~3ヶ月間)をフルに活用して障害者本人の適性や能力を判断している。 養護学校では生徒の職場体験のために「現場実習」をカリキュラムに盛り込んでいる。生徒が社会に適応するために具体的、実践的に職場を体験する機会になると共に、卒業後の進路に直結する機会でもあり、極めて重要なカリキュラムでもある。 障害者就業・生活支援センターや知的障害者通勤寮が実施する「職場実習」は、主に中途採用者向けに実施されるものである。前職において職場不適応の原因となった問題点がそれまでの間に解決されているか、新たに職場不適応などの問題が発生しないかなどを確認する機会となる。 さて、これらに共通することは、事業所側に負担が少ない状態で、障害者本人の作業スキルや障害特性はもとより、その性格、生活スキル、家庭状況に至るまで、2週間から3ヶ月にわたる期間において、十分に把握できるということである。 就業の継続は、作業スキルの高低だけではおぼつかない。生活のリズム、家族のバックアップなども重要な要素となってくる。つまり就業面、生活面を一体的総合的に判断することになるのである。また、この間、関わりのある養護学校、障害者就業・生活支援センター、知的障害者通勤寮の職員らとは有機的に連携をはかり、実習前後のケース会議、実習中の課題発生の際の相談支援により、きめ細かい対応が実施されている。これにより障害者の適性や能力を十分に把握した上で雇用できることになり、職場不適応発生を予防できるのである。

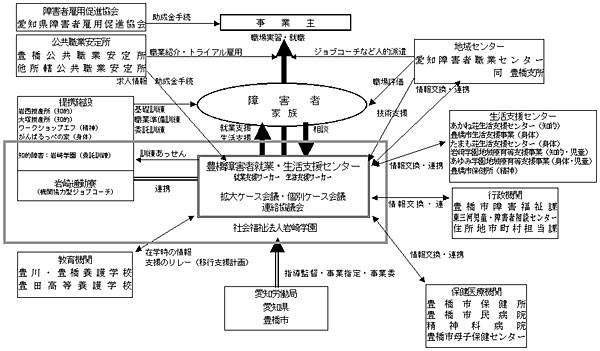

次の図は、豊橋障害者就業・生活支援センター支援体系図である。このように多くの機関が一人の障害者の就業支援、生活支援を行うことで、事業主の負担を軽減している。  | ||||||||||

3.新型機械の導入

| ~「会社内に適当な仕事があるか」(81.4%)、「職場の安全面の配慮が適切にできるか」(42.6%)。 創業以来、5名の知的障害者を採用し、ひとりも離職者を出さずに雇用継続できてきた背景には、(株)建材の社内において「彼らに適当な仕事があるか」を繰り返し自問自答して、配置転換、設備投資をしてきたところにある。 「ドッグイヤー」と言われるように、目まぐるしい勢いで産業構造は変化している。集成材製造加工の業界でも例外ではない。それまでは東南アジアから原料(木片)が輸入され、それを製造加工していた。しかし、高品質、コストダウンを得意先から強く求められることから、中国にて初期加工される半加工品の輸入が主たるものになってきた。しかも半加工品をより良く加工することにより一枚の板のごとく精度の高いものに仕上げなければ、中国品に勝つことはできない。それができなければ中国において全加工すればいいわけである。加えてコストダウンは当たり前で、国内生産の利点であるジャスト・イン・タイムたる俊敏な納入期を維持することは欠かすことができない。 これらの急激かつ厳しい変化は、これまで補助的な作業にとどまっていた知的障害者らの作業にも大きな影響を与えることになった。それまでは熟練者による経験と技術で仕上がり状態を確認しながら加工していた製品を、高精度化、デジタル化した機械により、だれにでも加工できるようにすることが急務になってきたのである。 そこで、第1種作業施設設置等助成金を利用した新型機械の導入に踏み切ったのである。 このことにより、以下のような改善点がみられるようになった。

これまで産業構造の変化は知的障害者の雇用継続を困難にする一因になっていた。しかし、(株)建材では、新型機械導入に着眼しそのことで問題点を解消し、雇用継続につながっている。常に「彼らに適当な仕事はあるか」というたゆまない自問自答と施設設備にかかる助成金を受けたことによる結果であると言える。 | |||||||||||||||||||||||

4.積極的な企業姿勢

| 社長は地元の活動に積極的に参加している。知的障害者との接点は地元の和太鼓クラブでの活動を通じてであった。そのクラブには地元の福祉施設を利用する知的障害者が所属しており、週に1回の練習を経て各種イベントに参加している。社長の和太鼓を通じての知的障害者とのふれあいは、机上からは得られない貴重なものとなっている。 年1回の慰安旅行と年2回の食事会、忘年会の実施は、自ずと20名社員のチームワークが育まれる機会となっているようだ。 このように実践的に障害者を理解しようというトップの姿勢は、社内にも広く伝わることで従業員にも根付き、障害そのものの理解に止まらず、障害者を「ひとりの人」として迎え入れる土壌が備わっているといっても過言ではない。これが長期継続雇用につながっていると言える。 また、平成16年秋に、従業員のひとりが障害者職業生活相談員資格認定講習に参加している。現況に満足せず、引き続きアグレッシブに障害者雇用に取り組もうという姿勢の現れではないだろうか。 産業構造の急激な変化は、知的障害者の雇用を今後ますます難しくしていくであろう。(株)建材の取り組みは、それを積極的な経営姿勢と就業支援機関との綿密な連携体制により解消していくことにある。今後の知的障害者雇用の大きなヒントになっていくことは間違いない。 (執筆者:豊橋障害者就業・生活支援センター就業支援ワーカー 鈴木 康仁) |

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。