知的障害者の雇用と職場定着~障害者雇用という伝統を受け継いでいる企業~

2004年度作成

| 事業所名 | 株式会社聖護院八ツ橋総本店 | |||||||||||||||||||||

| 所在地 | 京都府京都市 | |||||||||||||||||||||

| 事業内容 | 菓子製造・卸・小売(商品名 聖護院八ツ橋、生八つ橋、聖 等) | |||||||||||||||||||||

| 従業員数 | 185名(うちパート44名) | |||||||||||||||||||||

| うち障害者数 | 11名

|

|

1.事業所の沿革・概要

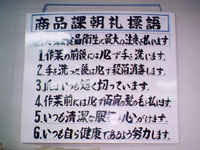

| 近世筝曲の祖といわれる八橋検校の遺徳を偲び、検校の墓がある黒谷の地に、琴の形に似せた焼き菓子を作ったのが始まりで、元禄2年(1689年)の創業である。以来、京都を代表する銘菓「聖護院八ツ橋」の老舗として、常に業界トップの地位を揺るぎないものにしてきた。大正15年5月に法人組織となっている。 現在、京都を拠点に、全国200ヵ所以上に販売網を持っている。 平成元年には、創業300年の記念事業として新社屋を完成させるとともに、八ツ橋の味の伝承につくしつつ、新製品の開発にも意欲的に力を注ぎ、一層の発展を目指し全社を挙げて取り組まれている。 会社の目標(社訓)として、最初は、一人一人の働き心地を何よりも大切に考えていく職場にすること、次には、より多くの人々から愛され親しまれる商品作りに努め、最後に、スマイル・コミュニケーションとトーク・コミュニケーションを欠かさない暖かい店作りに向かって努力することと謳っている。 そしてモットーとしては、「清潔、安全、迅速」をうたい、朝礼の時には、フロアー毎に全員で写真にある注意事項を大きな声で読み上げた後仕事を始め、仕事が終われば、また全員で清掃をするというように、食品を扱う仕事上、衛生管理が何よりも重要であるという意識を常に徹底されている。 |

2.障害者雇用の経緯と状況

(1)障害者雇用の経緯 |

| 盲目の筝曲者である八橋検校の遺徳を偲び、琴の形をした焼き菓子を作ったのが始めという会社設立の経緯から、歴代の社長が障害者の自立に向け、率先して手を差し伸べてこられたことから、障害者の雇用へと発展して取り組まれたのが始めであった。 それは、昭和50年に「障害者雇用促進法」が改正され、企業は障害者の雇用を通じて社会福祉の向上に貢献することが社会的責務だと法律で決まり、どの企業も障害者を一定割合雇い入れなければならないという雇用率が制定された時よりも遥か以前からのことであった。 鈴鹿且久社長もこの伝統を引き継ぎ、障害者の雇用を継続的に、また積極的に進めてこられた。特に、知的障害者の養護学校卒業生の進路について、一人でも多くの社会参加が出来るようにと、企業・学校・家庭が一体となって活動をされている「育ちのネットワーク」という組織の代表も努められ、知的障害者の雇用をはじめとした福祉の向上に一貫して取り組まれてこられた。 この社長の障害者雇用への強い思いが、職場全体に浸透していく中で、互いに助け合うという職場環境が従業員一人一人のものになっていき、現在では実に明るい会社になっている。 また、障害者雇用推進者として、総務部長の稲本浩士氏が任命されている。  総務部係長 高塚勝行氏 総務部長 稲本浩士氏 |

(2)障害者雇用状況 |

|

3.障害者の職務内容

(1)知的障害者 |

彼らのほとんどは、製造部に配属されている。 例えば、私たちが会社を訪問したとき、KさんとUさんは、200gの商品を袋に詰める作業をしていた。袋詰めの後、はかりでその量を調整するのだが、誤差はせいぜい1枚か2枚程度で、目分量で実に正確に作業を進めていた。 勤続30年のキャリアをもつ1人は、原料をこねる機械操作やのばし作業に従事していた。 比較的勤続の短い人は、袋詰めや缶詰め、包装・外装の仕事をしている。 |

(2)その他 |

| 難聴の方が1人、商品課に配属されている。流れ作業及び手作業で、八ツ橋の箱詰め・袋詰め作業など、商品課全体の作業を手際よくされていた。健常者と一緒に仕事をされているが、大きな声による意思疎通が可能で仕事上何の支障も起こっていない。 脳性まひによる体幹機能障害の人は1種2級の重度であるが、健常者に混じって機械包装や箱詰めの作業をされていた。そして、仕事の段取りなど会話による意思疎通に、何の障害も起こっていないと同僚の人は言っておられた。 内部障害の人は、営業で頑張って外回りをされていた。

|

4.障害者の雇用管理

(1)処遇 |

| 労働条件における身分は正社員である。賃金は健常者と同じく、能力・出勤率により決められる。 |

(2)安全衛生管理 |

|

(3)職場配置 |

| 職場配置については、複数の障害者の周りに、気配りの出来るベテランを2名配置するようにしている。これで、彼らが孤立するのを防いでいる。 教育・訓練で、常に気をつけていることは、現場責任者に「決して叱ったらあかん、ほめることが大事だ」ということを徹底している。「やってみせ、言って聞かせて、またやらせ、褒めてやらねば、人は動かじ」という昔の人が唱えた教訓を懐かしく思い出した。 |

(4)残業 |

| 配慮していることといえば、職業上立ち仕事が多いので疲れが溜まらないように注意を払っており、極力残業をさせないようにしている。どうしても残業が必要な場合には、必ず家庭に連絡し、了解を得たうえで行っている。 |

(5)行事 |

| また、仲間意識を強め人間関係を良くするために、新年会や忘年会、ボーリング大会を頻繁に行っている。 |

5.知的障害者雇用の基本的考え方

(1)職場での受け入れ |

| 知的障害者を受け入れるまでは、彼らへの指示・伝達の難しさから「足手まといやなー」という声があったのも事実である。 しかし、実際に障害者と一緒に仕事をして、彼らの元気で明るい挨拶に接し、また一生懸命に働く姿を見るにつけ、健常者がかえって彼らに励まされ、今ではお互い愛称で呼び合う関係にまでになっている。 そして、彼らが作業の要領をいったん飲み込めば、仕事上の障害が全然ないばかりでなく、実に正確に仕事をこなしている。 |

(2)採用 |

| 障害の部位別では、知的障害者がほとんどであって、これからも継続的に雇用を考えている。 採用は、養護学校との連携のもと、新規の卒業生を中心に進めており、採用前に職場実習や職場適応訓練を行い、体力や対人態度の適応性を把握したうえで行っている。また、学校の先生や家庭の協力を得て、大きな声で挨拶できるように指導したり、整理整頓の習慣が確立できていて仕事に取り組む姿勢などもしっかり身についた人を正社員として採用している。従って、労働条件は健常者とまったく同じにしている。 |

(3)学校や家庭の協力 |

| 時たま障害から来る不適応で、休みがち等の問題が生じたとき、学校と家庭との協力を得て、問題が大きくなる前に解決するようにしている。今のところ非常にうまく連携が出来ていると総務部の高塚係長は言っておられた。障害者の雇用や職場定着のためには、企業と学校そして家族の連携・協力が絶対必要で、一つでも欠ければ難しいだろうと、何度も話されていた。 特に学校の協力は重要で、就職前の仕事への動機付け教育は当然として、就職後もアフターケアーに来て「頑張っているか」と声かけをして頂くことが、彼らにとって大きな励ましにもなっている。 |

6.まとめ ~知的障害者の雇用や職場定着のために

(執筆者:京都府障害者雇用促進協会技術顧問(雇用管理) 佐野 太一) |

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。