適所をつくり人材に育てる

~工夫すれば障害者の適所は見つかる~

- 事業所名

- 株式会社アキテック

- 所在地

- 千葉県千葉市

- 事業内容

- ノイズカットトランス・ハーゲントランス等の各種変圧器(1~300KVA)の生産・販売及びモートルステーター(5.5~28.5KW)の組線加工

- 従業員数

- 43名(うち13名はパートタイマー)

- うち障害者数

- 10名

障害 人数 従事業務 視覚障害 0 聴覚障害 1 品質保証 肢体不自由 0 内部障害 0 知的障害 9 モートル、変圧器 精神障害 0 - 目次

1. 事業所の概要と障害者雇用の経緯

(1)事業所の沿革

| 昭和21年 6月 | 東京都江戸川区において大田製作所を創立し、モートルステーターの組線加工及び変圧器用のコイルの製作等を始める。 |

| 昭和27年 4月 | 法人化に伴い株式会社安芸製作所となる。 |

| 昭和37年 8月 | 千葉市犢橋町1122-1に千葉工場を新設し移転する。 |

| 昭和55年10月 | ハーゲントランスの新製品開発に成功し、特許を取得し、生産・販売を開始する。 |

| 平成 3年 6月 | 株式会社アキテックに社名を変更する。 |

| 平成13年 6月 | ノイズカットトランスについて産官学(千葉大学工学部・千葉県機械金属試験場)の共同研究に成功し、生産・販売を開始する。 |

(2)障害者雇用の経緯

障害者雇用は、昭和42年に地元の中学校から他の生徒と一緒に今で言う知的障害者を採用したのが始まりである。当時は中学卒の就職者は「金の卵」と呼ばれた時代であり、のどから手が出るほど人手の欲しい時代であった。

当時、知的障害者についてはよく分からず、数も100までは何とか対応出来るものの、どの様な仕事が出来るのかも分からなかった。取り敢えず「材料鉄板の積み上げ作業」をさせてみたところ、嫌がることなく真面目にやり遂げてくれた。この仕事は、単純作業に加え結構体力を要する仕事であり、これまで採用した誰も長続きしていないため、途中で音を上げると思っていたが、案に相違して適応した。

この体験から、仕事によってはむしろ障害者の方が労働力として期待できると確信したことから、企業の社会的責任を果たす意味もあり、知的障害者の雇用を拡大する計画を立てて、製造現場の作業分析を行い、設備改善、作業改善に取り組み、就労可能な「単純繰り返しのまとまり作業」を開拓している。

昭和45年から49年までは、千葉大学付属養護学校及び市立養護学校と連携を図り、職場見学、工場実習、職場実習を経験した卒業生を毎年1~3名、合計7名を採用し、それらの現場に配属を行っている。配属された製造現場の班長のOJTによる教育訓練等で経験を積んで、今では重要なメンバーとして定着を見ている。

その後、景気の変動等の影響を受け採用は減少しているが、昭和52年及び57年に知的障害者を1名づつ採用し、昭和62年には聴覚障害者も1名採用している。聴覚障害者は品質保証グループに配属され、現在も定着を見ている。

2. 社内の基本方針と体制

(1)職場つくりの基本方針

社是「企業は人!人は和にあり、お客様のニーズに応え、(いい物安く早く)豊かな会社にしよう!」を基本に、「みんなで築こう快適職場」を標語に掲げ、「服装はいつもきちんとさっぱりと、みんなで気くばり整頓、清掃、気づいた事はすぐ実行」を行動指針として取り組まれている。障害者・健常者の区別なく、良く溶け込み実践されている。

(2)コミュニケーション作り

日常の作業に関しては、各職場の班長等によるOJT及び小集団活動を通じての指導・伝達を行っており、会社全体に係わる安全・品質管理等については、月1回の全体会議で社長自ら訓話・研修を行い、積極的にコミュニケーションの保持が図られている。

仕事以外のコミュニケーションの場としては、従業員全員で組織する親睦会があり(選挙で2年任期の会長・幹事を決めている)、年2回の懇親会、5年に1回の海外旅行がある。

3. 障害者の配置と教育訓練

(1)障害者の採用

スムーズな障害者の募集・採用のため、千葉大学付属養護学校及び千葉市立養護学校と連携を図っている。1年生の時の「職場見学」、2年生の時の「工場実習」(1~2週間程度)、3年生での就職を前提にした職場実習(1~2週間程度)を通して、人に可愛がられる性格か、素直な性格かどうかを見極めて採用を行っている。

(2)モートルの職場

「単純繰り返し作業」を纏めるため自動機械の導入がされている。知的障害者6名が配置され、OJTによる教育訓練等により職場適応が図られた結果、いずれも在籍23から35年というベテランとなり定着を見ている。

(3)変圧器の職場

作業分析によって、作業組み換えを実施し、「単純繰り返しのまとまり作業」をつくり、知的障害者3名が配属されている。ここでは「作業標準」を決めて、班長によるOJT等の教育訓練で徹底させる等の職場適応が図られており、いずれも在籍32年から34年のベテランとして定着を見ている。

(4)品質保証グループの職場

品質検査の作業について、作業標準を決めて、班長によるOJT等の教育訓練で徹底を図っている結果、不適応を起こすことなく定着を見ており、配属されている聴覚障害者は在籍18年のベテランとなっている。

(5)障害者の能力開発

障害者、健常者に拘わらず、日常業務については各職場の班長のOJTにより教育訓練が行われ能力開発を図られている。

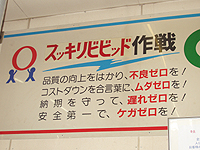

会社全体としては、行動方針として「スッキリ、ビビット作戦(品質の向上をはかり、不良ゼロを!コストダウンを合言葉に、ムダゼロを!納期を守って、遅れゼロを!安全第一で、ケガゼロを!)」を掲げ、各職場での実践を通じて能力開発が図られている。(また月1回の全体会議で社長が訓話・研修を行っている。)

(6)職務の再開発・組織の再編

知的障害者が、単純繰り返し作業においては健常者以上の適応を示した経験を経て、知的障害者の受け入れのために製造現場の作業分析を行っている。

モートルの職場については、自動機械を導入し、作業区分の組替えが行なわれて単純繰り返しのまとまり作業を開拓している。

変圧器の職場では、作業区分の組替等により単純繰り返しのまとまり作業を開拓している。

4. 労働条件と雇用管理

(1)賃金・労働時間

障害者の賃金を見ると、初任給は月額15~16万円で、職務、業績に応じて昇給している。

労働時間は、障害者・健常者を問わず実働8時間であり、残業も月30時間以内となっている。

(2)継続雇用・退職・定年

定年は60歳で、定年後雇用を希望する者は1年毎の契約で65歳まで再雇用されることになっており(平成4年制定)、現在再雇用者は5名である。

障害者については、最高年齢者が56歳のため定年到達者は出ていないが、希望すれば65歳までの就労が保障されている。

(3)安全衛生・健康管理

安全管理については、安全標語として「どんなにつまらなくても、忙しくてもやるべきことを、キッチリやり、安全に心掛けよう」を掲げ、月1回の全体会議において社長の訓話・研修で徹底を図っている。また各職場においては、始業時にグループ毎の危険予知活動として「タッチアンドコール」を行って、安全行動の意識の高揚が図られている。

健康管理については、千葉県金属機械健康保険組合に加入し、従業員全員の健康診断を年1回実施し、二次検診も積極的に受診させる等、健康維持に配慮がされている。また45歳以上従業員には会社負担による1泊の人間ドックの受診が推奨されている。

(4)就業環境の整備

就業環境の整備として「3S運動(整理・整頓・清掃)」を推進し、各職場でのハード面での環境整備活動とともに、「あいさつ運動(明るく、いつまでも、先に、続けて)」でソフト面での就業環境整備にも力が入れられている。

(5)改善活動

原価低減を目標に「改善提案制度」を推進している。

改善の手法であるVA法、KJ法等については、全体会議において社長が研修を行っている。

5. まとめ~明確な会社方針と障害者雇用の信念

(1)取り組みの効果について

採用にあたっては、障害者、健常者を問わず性格(人に可愛がられる性格か、素直な性格であるか)を主体にし、社内ではノーマライゼーションをモットーとする社長方針の基に、各種の行動計画が立てられ実践されており、差別のない快適職場が形成されている。

その効果として障害者、健常者とも定着率が高く、障害者雇用率も33.33%という高い水準をキープして障害者の雇用促進に貢献している。

(2)おわりに

知的障害者でも「工夫すれば充分適応できる仕事がある」という信念の下、障害者雇用の場の拡大のため、職場の作業分析を行い、設備改善、作業改善により適応可能な「単純繰返しのまとまり作業」を開拓していった手法は、障害者の雇用拡大のモデルとなるものである。

また、障害者の採用にあたって、学校側と連携し、「職場見学」、「工場実習」、「職場実習」の段階を経て、性格(人に可愛がられる性格か、素直な性格であるか)を基準に採用するルールは、本人、企業、仲間(従業員)、学校の4者ともに満足出来るものとなり社会的にも適用される良き事例である。

さらに、障害者と健常者の差別無く、明確な社長方針と行動計画の基に、各職場で真剣に実践され各自の能力開発を行っていることは、結果として、定着率が高くなり生産性向上に繋がり、高いレベルの経営管理が行われている成果と推察できる。

最後に、当社の種々の取り組みは、どの業種においても障害者雇用拡大の良き事例となると確信している。

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。