鉄道業における特例子会社の設立

- 事業所名

- 株式会社メトロフルール

(東京地下鉄株式会社の特例子会社) - 所在地

- 東京都江東区

- 事業内容

- 福利厚生施設、鉄道関連施設等の清掃業務

- 従業員数

- 38名(平成18年2月1日現在)

- うち障害者数

- 25名

障害 人数 従事業務 視覚障害 0 聴覚障害 0 肢体不自由 0 内部障害 0 知的障害 25 清掃業務等 精神障害 0 - 目次

1 事業所の概要

(1)親会社の方針

東京地下鉄株式会社(以下「東京メトロ」という。)は、東京都区部を中心とした地下鉄事業を主な事業内容としている。東京メトログループでは、もともと経営方針のひとつとして「優良な企業市民として、首都東京の発展と地域社会との共生、さらに国際社会への貢献に積極的にとりくむ」、「コンプライアンス重視の経営を実践し、倫理面からも評価されるグループになる」との考え方を持っている。

その経営方針の具現化と、障害者の雇用機会を積極的に創出し、社会的自立を支援していくことを目的に、東京メトロの特例子会社を目指して平成16年10月に株式会社メトロフルール(以下「メトロフルール」という。)が設立された。そして平成17年4月に特例子会社の認定を受けた。

今後は、障害者雇用と企業運営の両立及び障害者が主役の事業運営を目指し、行政及び就労支援機関等の支援をうけながら、障害者雇用のノウハウの蓄積を図り、更なる事業の拡大と雇用促進に積極的に取り組み、地域社会に貢献していくことを目指している。

(2)特例子会社の概要

メトロフルールの本社は、東京メトロの施設である深川総合運動場内の体育館2階にある。

資本金は1,000万円(東京メトロ100%出資)、代表取締役は東京メトロの人事部長(石井 滋)で、役員は取締役2名、監査役1名(それぞれ東京メトロ社員が兼職)である。

従業員は38名で、その構成は以下のとおりである。

| マネージャー(管理職) | 3名 | 東京メトロからの出向者 |

| スタッフ | 25名 | 全員知的障害者で、障害程度は重度16名、重度以外9名。 男性16名、女性9名。 年齢は21歳~58歳、平均年齢34.8歳。 |

| チーフ(指導員) | 10名 | 嘱託社員 |

社名の由来は、「フルール」がフランス語で「花」という意味で、土の中で芽生えを待つ小さな種が芽吹き、やがて可憐な花を咲かせ、実を結ぶように、社員(障害をもつ人)に仕事を通じて成長し、社会参加の喜びを実感して貰いたい、社会的自立を果たして貰いたい、そして地域社会にしっかりと根ざしてほしいという願いが込められている。芽生えを待つ「小さな種」が成長し、美しい花を咲かせることができるよう、しっかり育んでいきたい。

2 特例子会社設立の背景と理由

(1)東京メトロにおける障害者雇用状況及び環境の変化

鉄道事業での障害者雇用が難しいなか、東京メトロを取り巻く環境の変化(ノーマライゼーションの進展、法令遵守、社会的責任(CSR)、社会貢献等)に積極的に対応するための対策を講じることとした。

(2)東京メトロにおける対応策

鉄道事業での障害者雇用が難しいため、「特例子会社」を設立し、障害者の雇用機会を積極的に創出し、社会的自立を支援していくことで、社会的責任を果たすこととした。

(3)特例子会社を設立することとした主な理由

- 障害者の雇用促進を目的とした会社であるため、障害者の特性に配慮した独自の労働条件を設定でき、障害者に合った弾力的な対応が可能であること

- 鉄道事業の個々の職場で障害者受入の整備を行うことに比べ、障害者に合った設備投資等を集中して行うことができ効率的であること

- 職業生活指導員の配置等、障害者が働きやすい条件・環境を整えることができ、雇用の拡大定着と社会的自立を支援できること

- 将来的にグループとして、障害者雇用の促進が図れること

- 各種の助成制度の利用が可能なこと

3 特例子会社設立の経緯

(1)企画段階から会社設立まで(約6か月)

平成16年3月15日、人事部内に「特例子会社設立担当」を設置し、東京メトロ関連施設の調査・特例子会社が受託可能な職域の開拓等を行いながら、各部門の協力のもと、今後の人員計画・事業計画・事業展開案等を策定した。

先輩特例子会社等の視察、障害者雇用・支援体制が進んでいる神奈川県の社会福祉法人電機神奈川福祉センター及びNPO法人障害者雇用部会から先進的取り組みを学んだ。

その後、所管ハローワークから、 社団法人日本経済団体連合会(以下「経団連」という。)障害者雇用相談室の紹介をうけ、経団連障害者雇用アドバイザーと都内での立上げ、東京メトロの施設が集中する江東区深川地区での設立の方向性を検討した。

併せて、都内で先進的支援体制を整えた中野区障害者福祉事業団(以下「事業団」という。)及び設立中のNPO法人WEL'S新木場(以下「WEL'S」という。)の紹介を受ける。相互のメリット(同時期・同地域での設立となるため、東京メトロはモデル企業になり、WEL'Sはノウハウ提供ができる)を考慮し、タイアップして進めることとした。

設立担当、経団連・事業団・WEL'Sとで、障害者雇用にあたっての職務分析、職域の洗い出し、今後のスケジュール等を調整し、東京メトロの施設が集中する江東区深川地区で設立し、福利厚生施設の清掃から事業展開を行うこととした。

その結果をもとに、社内のオーソライズを行い、平成16年10月1日に(株)メトロフルールを設立、平成17年1月1日から営業を開始した。

1月1日、体育館 (福利厚生施設)の清掃作業開始。

4月1日、特例子会社の認定取得。独身者用アパート(福利厚生施設)の清掃作業開始。

6月1日、検車区建物(鉄道施設)の清掃作業開始。

6月1日、資材センター(鉄道施設)の除草作業開始。

6月14日~21日、東京メトロから新入社員(企画職)の研修受託。

7月1日、メトログリーン東陽町ゴルフ練習場(関連事業施設)駐車場清掃・除草作業開始。

10月1日、資材センター建物(鉄道施設)の清掃作業開始。

(2)募集・求人・採用まで(約4か月)

東京メトロ本体の社員の家族から、チーフ(指導員)を募集、採用し、マネージャー(管理職)とともに事業団・WEL'Sによる、研修・現場実習(座学・障害者との清掃実習)を実施した。

WEL'S支援機関ネットワークにより採用対象者(障害者)のエントリーを受けた。

エントリーにあたっては、WEL'Sでのアセスメント実習(2週間)、アセスメント結果のフィードバック(事前に特性・作業能力・問題点等の把握が可能)を基に、所管ハローワークの支援を受け面接を行い、職場実習対象者を決定。

職場実習(財団法人東京しごと財団の障害者委託訓練)により当社での就労が可能か見極めを行い、トライアル雇用採用対象者を決定した。

平成17年1月からトライアル雇用(3か月間)を行い、本人の特性・能力・仕事とのマッチングを見て雇用への最終判断を行う。また、所管ハローワークと密接に連携した。

平成17年4月1日、常用雇用に移行。引き続きフォローアップ体制をとってもらう。

雇用計画段階から募集、アセスメント実習、委託訓練、トライアル雇用、本採用後も行政・経団連及びWEL'Sを窓口とした都内就労支援機関ネットワークと密接に連携し雇用管理に努めている。

また、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構東京障害者職業センターの「ジョブコーチ支援制度」を利用し、専門的なアドバイスをいただく等、当社の目標である知的障害者の定着・継続雇用に向けた貴重なノウハウを学ぶことができた。

(3)設立時に苦労した点

ア 東京都における障害者雇用の難しさ

東京都は、障害者や企業、支援機関といった市場が巨大であるため、統括的な支援組織(まとめ役・旗振り役)がいない。地域によって取り組みが異なること、しっかりした支援機関が設置されていない地域もあること等、地域の壁を越えられず、障害者・企業の双方に対する統一的な就労支援・雇用管理・フォローアップ体制が十分でない。

また、福祉的就労側の意識と企業就労側の意識とのギャップが大きい。

ノウハウもなく初めて特例子会社を設立し障害者雇用に取り組む場合、「同じ理念、手法で就労支援を行っている機関が、ネットワークを構成し、一貫した継続的支援を行える体制」、「区域を越えた障害者・企業の双方のニーズに応えられる就労支援ネットワークによる支援・フォローアップ体制」が整備されないと、企業として育成、定着、継続雇用を目指すなかでの不安、仮にミスマッチが生じた場合の離転職に対する不安等が生じ、安心して障害者の雇用、特例子会社の設立が行えないのではないかと感じた。

イ 区域を越えた就労支援ネットワークとの連携~東京都における新しい支援との出会い

事業団・WEL'Sを中心とした、同じ理念・手法で就労支援を行っている機関とネットワークを構成し、一貫した継続的支援を行える体制(以下「就労支援ネットワーク」という。)が強化されつつある(平成18年2月現在、16区2市で構成)。就労支援ネットワークを活かした就労希望者の募集、アセスメント実習・評価、職域開発・分析、社員研修、職場実習・定着支援、雇用管理のノウハウ提供、離転職支援(ハッピーリタイアメント)等が主なサポート内容である。

就労支援ネットワークの支援・フォローアップにより、当社における初めての障害者雇用はスムーズに進んだ。

- 地域の枠を越えて、行政と連携しながら就労支援ネットワークが立ち上がったことにより、障害者にとっては居住地域にとらわれず自分の特性に合った企業を見つけるチャンスが、企業にとっては業務内容に応じた人材採用のチャンスが、地域就労支援機関にとっては障害者に合った職場開拓のチャンスが広がり始めた。

- 障害者が就労した後も、就労支援ネットワークのジョブコーチのチームワークによる一貫した継続的支援・フォローアップを受けられるため、短期間で多数の採用にも関わらず、ミスマッチが生じることなく社員25名全員が毎日、明るく元気に活躍している。

- 会社内での雇用管理は会社で対応できるが、会社が踏み込めない、かつ、仕事に影響するような家庭環境等各障害者のバックボーンに関することは、当該障害者と一番信頼関係の強い就労支援ネットワークの各区ジョブコーチに対応していただいている。

- 企業就労に対する希望者が少なかった地域において、特例子会社に就労した先輩が明るく、楽しく、元気よく仲間と働いている様子を見聞きして、少しずつ後に続く者が現れてきたようである。

埋もれていた種が芽吹き始めた・・・ - 特例子会社設立に携わるまで障害者との関わりが無かった設立担当・会社マネージャー(管理職)・チーフは、就労支援ネットワークから情報収集・意見交換等の機会を持つ中で、障害者雇用の知識やノウハウの蓄積を図ることができた。また、就労支援ネットワークから派遣された各区のジョブコーチと現場で率直な意見交換を行う中で、障害者と日常的に接するチーフが、障害者の特性の理解、個別指導方法等、細かな対応ができるようになり、雇用管理上役立っている。

- 就労支援ネットワークから派遣された複数の区のジョブコーチの支援方法、アドバイス等を受けることで、それぞれの良いノウハウを学ぶことができた。また、就労支援ネットワークの各区のジョブコーチも、実際の支援方法を通して相互に良い点を情報交換している。

ウ 東京メトログループ内での職域開発にともなう調整

職域開発を行う中で、既存グループ子会社と仕事が重複するため調整に努めた(清掃業務)。

エ 管理職、指導員の採用

心温かく人間的に優秀で情熱のある人材の確保に努めた。

オ 障害の理解と対応

障害者個々の特性把握、指導方法、就労意欲の維持・向上、マニュアルの作成等定着・継続雇用のための職場環境の整備に努めた。

4 職場づくりと雇用管理

(1)職場づくりの考え方

社名のとおり、障害者の能力や個性は未知なる可能性を秘めながらも、社会の中ではどちらかというと埋もれがちである。そのため、障害者にも仕事を通じて成長し、社会的自立を果たし、社会参加の喜びを実感してもらうため、障害者に自分の力を十分に発揮してもらえる環境を整え、育んでいきたいと考えている。また、スタッフとともに考え、特性を活かせる職域の拡大に努め、スタッフが夢と希望を持って仕事ができる会社を目指している。

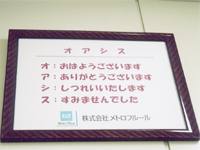

「あらゆる可能性に、ともに挑戦し、目標達成の喜びを、ともに分かち合おう!」、「明るく、楽しく、元気よく 仕事をしよう! お客様に喜んでもらおう!」をスローガンに掲げ、また、鉄道業として施設・設備のバリアフリーとともに「心のバリアフリーを!」を目標としている。

また、意識付けの面、仕事の面、職場環境の面、管理の面、私生活に関する面について、特に注意して個々のスタッフの特性に応じて対応している。

ア 意識付けの面

就労したことで、社会人としての自覚を深め、併せて社会的責任を負うことを認識し、働くことの意義、喜び、働くことに対する価値観を高め、意欲の向上を図ること。

イ 仕事の面

清掃業務の意義を認識し、お客様に喜んでもらうことで、仕事に誇りと喜びを持たせること。

ウ 職場環境の面

個人個人の特性を理解し、職場でのルールを守りながら、仕事に「メリハリ」を持たせ、明るく・楽しく・元気よく働ける職場環境を整備すること。

仕事をさせられているのではなく、自ら仕事に誇りと喜びを持って働ける職場環境を整備すること。

エ 管理面

サテライト的に拡大した職場で働くチーフ、スタッフの意思の疎通を図るため、できる限り全員が集まる機会を設け、一体感を醸成するとともに情報交換等を密に行うこと。

オ 私生活に関する面

私生活に問題を抱えるスタッフがいるため、仕事に影響しないよう、積極的にスタッフとのコミュニケーションを図ること。

会社の外でのことは、会社では管理できないところであり、会社外での生活面等について、各支援機関の支援を受けながら、密接に連携し対応していくこと。

(2)育成の考え方

(3)成長の様子

(4)相乗効果による成長

お客様である東京メトロ本体の社員がいるフィオーレ深川(独身者用アパート)、深川検車区、資材センター、体育館等で仕事をすることで、メトロフルールの社員は、東京メトロ本体の社員に「お疲れ様、ありがとう」等、声をかけてもらうことで、社会参加の喜びや自信、やる気につながり更に成長している。

また、東京メトロ本体の社員は、メトロフルールの社員の元気な挨拶や真摯に清掃作業に取り組む姿を見て、本体社員としての仕事・お客様、障害者に対する意識改革につながっている。

5 今後の事業展開に関する懸案と課題

(1)基本的な考え方

メトロフルールは、特例子会社として第一歩を踏み出したばかりだが、「障害者雇用と企業経営の両立」、「障害者が主役の事業運営」を目指し、行政・就労支援機関等と連携し、支援をいただきながら、障害者雇用のノウハウの蓄積を図り、更なる事業の拡大と雇用促進に積極的に取り組み、地域社会に貢献していきたいと考えている。

そのために、まずは管理体制が行き届く深川地区での事業拡大を図りながら、足元を固め、着実に実績を積んでから障害者の潜在能力を見出し、伸ばせるような職種・地域に事業展開を図りたいと考えている。

(2)定着、継続雇用、自立のための職場環境づくり

スタッフの定着・継続雇用のための環境を整備し、雇用促進、育成と自立を目指したい。

清掃技術の前に「お客様」に喜んでもらうことで、清掃作業から価値観・満足感・誇りを芽生えさせることが重要であると考える。

現在、毎月の給料日に全員が集まってメトロフルール連絡会議を開催し、議題についてみんなで話し合い決定し実行するようにしている。また、安全祈願、餅つき大会、花見、暑気払い、旅行会、忘年会等を社員が役割分担を果たしながら実施している。その他、東京メトロ本体の諸行事(避難訓練、火災・交通安全運動等)、社員の出身地域の行事等に参加している。

これからは、パソコン、書道、スポーツ、社会生活(マナー・ルール・詐欺被害等)・健康管理、清掃作業技術向上研修等を企画し、社員のステップアップに役立つ教育、趣味を持てる教育等に取り組んでいきたい。併せて、社会参加への一環としてボランティア活動にも取り組んでいきたい。

(3)コンプライアンス、企業の社会的責任を果たす

法定雇用率の達成、将来的にはグループ適用も視野に入れて事業展開・雇用促進を図って行きたいと考えている。また、障害者雇用促進法改正、除外率の引き下げ・廃止等への対応を検討していく。

(4)雇用拡大に向けた職域の拡大、新規事業の検討

清掃作業で足元を固めながら、将来的な職域開発、新規事業の検討を進める。雇用障害者が加齢により現在の清掃作業がきつくなった場合の職域の拡大、深川地区以外に事業所を展開する場合の管理方法等の検討を併せて行う。

(5)東京メトロ本体・グループ会社の更なる理解と支援の必要性

様々な機会をとおして、障害者に対する理解を深め、地道に、ただし確実に特例子会社の役割と障害者に対する「心のバリアフリー」を理解してもらえるよう努めていきたい。そのためにも、特例子会社として、良い仕事をし、東京メトロ本体・グループ会社に認めてもらえるよう努めていく。

(6)行政、障害者就労支援機関のネットワーク及び地域社会等との連携体制の強化

行政、就労支援ネットワーク、養護学校及び地域社会等との連携体制の強化を更に図っていきたい。

6 特例子会社を担当して~マネージャー・チーフの気づきと障害者雇用の効果

(1)人生観が変わる

初めは障害者に対する知識もなく、どう接すれば良いのか不安でいっぱいだった。しかし、純粋さ、真摯な姿勢で仕事に取り組む姿、笑顔に反対に勇気付けられ、不安は一掃された。自分自身が偏見を持っていたことを反省している。とても奥が深い、勉強の毎日である。

(2)仕事の原点を再認識する

業務の外注化が進むなか、「仕事の原点」ともいえる清掃業務に誇りを持って働いているスタッフの姿を通して、仕事に対する認識が変わった。

(3)スタッフが元気をくれる

9区から25名の障害者を採用、当初は元気に仲良く仕事ができるか心配であった。しかし、朝の出勤時を例に取ると、誰かが遅いだけでみんな心配するなど、地域の壁もなくすぐに打ち解け助け合い、楽しく仕事をしている。

日増しに成長していくスタッフの姿を見ながら、喜びもつらさも共有できることが何よりも嬉しいことになっている。スタッフから元気の元をもらっている。

(4)中高年層の障害者でも十分働ける

初めての採用にあたり、雇用障害者の年齢が20歳~57歳(採用時)までと大幅な年齢差が生じたため、大丈夫か心配であったが、結果は上々であった。古き良き時代の大家族のように、公私にわたり年長者は年少者の面倒を見たり社会常識を教えている。年少者は年長者を敬い、社会生活を送る上での基礎を学ぶなど思わぬ効果があった。

また、知的障害者は加齢が早いので、東京メトロが40歳代後半から57歳の方を採用したと聞いて驚いたと言われたが、高齢の方でも就労環境・支援体制が整えば、十分に働けるとわかった。あきらめることはない。

(5)人材と信頼関係が一番大切

スタッフに恵まれた。マネージャー・チーフに恵まれた。相互信頼、意思の疎通、考え方の統一を図ることが大切であると思った。

(6)現場第一、スタッフが主役

悩むより、まず現場でスタッフと苦楽を共にすることが大切である。対応策は現場にあった。

また、主役はあくまで現場で働いているスタッフであることを忘れないことが大切。マネージャー・チーフは、働きやすい環境づくりを重視し、スタッフの労働意欲の向上と自立の支援に努める。職場の環境・雰囲気づくりが大変重要である。

(7)働くことに対する強い意思・目的意識が大切

働くことに対する強い意思・目的意識があれば障害の程度に関わらず、必ず成長することが分かった。いかに目的意識を持たせ、高め、仕事に対する自身と誇りを醸成し、併せて人としての優しさ、組織内での常識を育み、定着、継続雇用できるよう努めることがマネージャー・チーフの大切な役割となっている。

(8)地域や関係機関との連携

相互信頼関係を保てる支援機関に恵まれた。就労支援ネットワークに加盟している支援機関との協力体制が構築でき、何か問題等が発生した場合、スタッフのことを一番理解している母体である支援機関と協力して解決を図っている。また、地域において、障害があっても企業で明るく・楽しく・元気よく働けることを地域の施設で働く方々、保護者の方々等に理解してもらえるよう努めたい。

障害者の就労支援体制が遅れている地域にも、多くの企業就労可能者がいるとのこと。就労支援ネットワークと連携を保ち、身近なところから就労することのすばらしさを理解していただき、雇用の促進と地域への貢献を目指したい。

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。