身体・知的・精神の各障害者を雇用する3つの福祉工場と総合的な福祉施設を運営する社会福祉法人

- 事業所名

- 社会福祉法人清風会

- 所在地

- 広島県安芸高田市

- 事業内容

- リネンサプライ(ホテル、病院、福祉施設、JR新幹線関連)、ホームクリーニング

- 従業員数

- 325名

- うち障害者数

- 140名

障害 人数 従事業務 視覚障害 1 クリーニング(リネンサプライ) 聴覚障害 5 クリーニング(リネンサプライ) 肢体不自由 34 クリーニング(リネンサプライ) 内部障害 0 知的障害 85 クリーニング(リネンサプライ) 精神障害 15 クリーニング(リネンサプライ) - 目次

1. 事業所の概要

(1) 事業所の概要

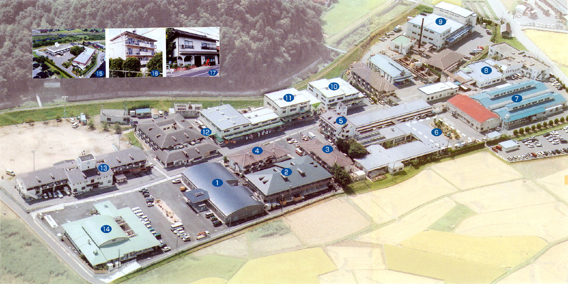

広島市内から国道54号で北へ1時間、豊かな田園地帯に吉田町がある。戦国の武将毛利元就ゆかりの地として有名である。川沿いの約45,000m²の広大な敷地に、社会福祉法人「清風会」がある。いくつもの工場と施設が並び、その建物面積は約21,000m²、職員数185名、障害者従業員数140名、一日平均の利用者数は約550名と大規模な福祉施設である。身体・知的・精神障害者それぞれに対応した福祉工場と授産施設を備えている。県内のホテル・病院・老人ホーム等の福祉施設のリネンサプライ、新幹線ヘッドカバー・一般家庭からの衣服等のクリーニングなど、クリーニング業を展開している。身体障害者の福祉工場設立で始まり、以後、時代の要請にこたえる形で各障害者のための施設整備が進められ現在に至っている。

(2)沿革

| 1972年2月 | 社会福祉法人清風会設立認可 | |

| 1972年8月 | 身体障害者福祉工場「清風会吉田工場」設立(定員50名) | |

| 1977年4月 | 重度身体障害者授産施設「清風会ワークセンター」設立 (定員 入所50名 通所15名) |

|

| 1979年4月 | 身体障害者療護施設「清風会吉田清風荘」設立(定員50名) | |

| 1983年4月 | 身体障害者療護施設 「清風会吉田清風荘」 増築(定員80名) | |

| 1986年4月 | 重度身体障害者授産施設「清風会ワークセンター」増築 (定員 入所80名 通所15名) |

|

| 1988年4月 | 知的障害者福祉工場「清風会みつや工場」設立(定員50名) | |

| 知的障害者福祉ホーム「清風会第一竹原寮」設立(定員20名) | ||

| 1990年4月 | 知的障害者福祉ホーム「清風会第二竹原寮」設立(定員20名) | |

| 1991年4月 | 精神障害者通所授産施設「清風会サンホーム」設立(定員20名) | |

| 1993年9月 | 精神障害者グループホーム「清風会常友寮」設立(定員5名) | |

| 1994年4月 | 知的障害者授産施設「清風会サンブリエ」設立(定員50名) | |

| 1996年4月 | 精神障害者福祉工場「清風会サンライフ」設立(定員30名) | |

| 精神障害者福祉ホーム「清風会第三竹原寮」設立(定員20名) | ||

| 1997年4月 | 知的障害者更生施設「清風会サンサンホーム」設立(定員50名) | |

| 1999年1月 | 知的障害者福祉工場「清風会みつや工場」増築(定員70名) | |

| 1999年8月 | 精神障害者グループホーム「清風会常友寮」増員(定員6名) | |

| 1999年9月 | 身体障害者療護施設「清風会吉田清風荘」増築・大規模修繕 | |

| 2000年6月 | 精神障害者通所授産施設「清風会サンホーム」増築(定員30名) | |

| 2000年10月 | 知的障害者グループホーム「清風会第一みつや寮」設立(定員4名) | |

| 2002年4月 | 清風会地域福祉センター ・身体・知的障害者デイサービス「清風会デイサービスセンター」設立(定員15名) ・障害者ホームヘルプサービス「清風会ホームヘルプセンター」設立 ・精神障害者地域生活支援センター「清風会支援センター」設立 |

|

| 2004年4月 | 身体障害者通所授産施設「清風会ニューワーク」設立 |

2. 身体・知的・精神障害者に対応した福祉工場「社会的自立の場」

(1) 身体障害者福祉工場「清風会吉田工場」

ア 概要

定員50名、職員数10名。

身体障害者の働く場として清風会発足と同時に設立。

作業環境や作業設備 ・器具等を改善し、一人ひとりの身体能力に合わせて作業ができる。

一人部屋、二人部屋、世帯部屋の寮があり、知的障害者の利用も可能。

イ 業務内容

リネンサプライ。ホテルリネン品(シーツ、枕カバー、ナフキン、クロス)のリース、病院や福祉施設の寝具一式(布団類、カバー類)のリース、JR新幹線のヘッドカバーのクリーニング、ホームクリーニング(ワイシャツ・ズボン・スカート)

ウ 給与

月給制、最低賃金保障、各種保険・中退共加入、各種手当・福利厚生あり、賞与は年2回。

(2)知的障害者福祉工場「清風会みつや工場」

ア 概要

定員は通所70名、職員数11名。

知的障害者が働く施設。人的環境や作業設備・器具等を改善し、一人ひとりの知的能力に合わせた作業ができる。

生活寮(単身者用)として福祉ホーム(第1竹原寮・第2竹原寮)及びグループホーム(第1みつや寮)がある。

イ 業務内容

クリーニング業(リネンサプライ)、ホテルリネン品(シーツ、枕カバー、タオル、浴衣)のリース。

ウ 給与

月給制(県最低賃金を基本に考える)、各種保険加入、賞与は年2回。

(3)精神障害者福祉工場「清風会サンライフ」

ア 概要

定員は通所30名、職員数6名。

精神障害者が働く施設。人的環境や作業環境を考慮して、一人ひとりの障害に合わせた作業ができるよう配慮。社会生活への適応のために必要な援助を行い、社会復帰の促進及び社会経済生活への参加促進を支援する。

福祉ホーム(第3竹原寮)がある。

イ 業務内容

クリーニング業(リネンサプライ)、ホテルのタオル類の洗濯。

ウ 給与

日給制(県最低賃金を基本に考える)、各種保険加入、賞与は年2回。

3. 福祉工場で働く人のための主な活動行事

| 春 | 花見 体育祭 障害者スポーツ大会 |

| 夏 | プロ野球ナイター観戦 清風会夏祭り 町一心祭参加 |

| 秋 | 自治会一泊旅行 球技大会 |

| 冬 | 忘年会 生け花展示 町文化祭参加 |

4. 障害者全てに対する総合的な福祉施設

(1)社会人としての自立を支援する授産施設

ア 身体障害者授産施設「清風会ワークセンター」

定員は入所80名、職員数22名。授産種目はクリーニングである。工賃は月単位、夏・冬に手当てを支給。

イ 身体障害者通所授産施設「清風会ニューワーク」

定員は通所30名、職員数6名、授産種目はクリーニングである。工賃は当施設独自の作業能力基準評価表で決定。

ウ 知的障害者授産施設「清風会サンプリエ」

定員は入所50名、職員数20名、授産種目はクリーニングである。工賃は月単位、夏・冬手当てを支給。

エ 精神障害者通所授産施設「清風会サンホーム」

定員は通所30名、職員数6名、授産種目はクリーニング・リネンサプライである。工賃は月単位、賞与年2回支給。

(2)地域に置いて豊かな生活を実現する「在宅ケアサービス」

清風会地域福祉センターでは、精神障害者地域生活支援センター、障害者デイサービス事業、障害者ホームヘルプサービス事業の3つの機能を持っている。

その他、身体・知的・精神障害者ホームヘルプセンター、身体・知的障害者ショートステイ、知的・精神障害者福祉ホーム、知的・精神障害者グループホームを運営している。

5. まとめ~総合的な福祉施設をつくり自立を支援

(1)今後の課題

・利用者の高齢化・障害の重度化

・障害者自立支援法への対応

・就職希望者が多く、それに対応する施設・設備の不足

・機械設備等の老朽化への対応(補助金等の削減)

・仕事の確保(新規得意先の開拓)

(2) 作業環境と障害者の仕事ぶり

当法人は、たくさんの工場と施設が並び、荷物を運ぶトラックの出入りはあるが、施設全体は静かで落ち着いた感がある。

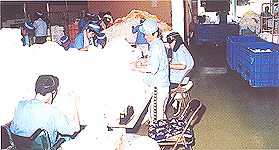

どの工場に入っても広くて明るい。クリーニング(リネン作業)に必要な機械はすべて完備され自動化が図られている。大型機械の間の通路も広く確保されている。最近、汚れの程度を自動的に感知し、より分けて洗浄機械に送る最新機械が設置され、仕事の能率アップがさらに進んでいる。機械化の進む中で働く障害者は、作業のスピードアップが求められるが、仕事は細分化され単純化されるため、作業が精神的にも肉体的にも楽になり、作業内容が理解しやすく取り組みやすくなる。一般の企業との競争に耐えるためには、機械の導入により、生産量を高め、品質の向上と品質管理を進めるざるをえない。

通路を進むと、各場所で、元気な明るい挨拶が聞こえた。その声は大きくて生き生きと自信に満ちている。任された仕事を責任を持って果たしている自信のように聞き取れた。挨拶の後は、機械に向かい黙々と仕事に打ち込んでいる姿に感動した。

(3)自立への支援

当施設のように、身体・知的・精神の三障害者に対応した福祉工場や福祉施設をそれぞれ備え、障害の種類や程度に合った仕事に従事している大規模な福祉施設は全国でも珍しい。経営者の夢と努力の結果が実を結んでいる。そして、たくさんの障害者が同じ場所で共に働き、それぞれが責任を持って生産活動に従事することで社会の一員として自覚を持つと共に、安堵感・開放感に裏づけされたゆとりのある生活を送っていると考える。

利用者は障害者であって成人である。必要以上の締め付けとなるような規則作りはせず、本人の自主性を尊重する立場を設立当初から守っている。自立して生きるためには、自由と責任・権利と義務が大切な基盤になる。

入所者、通所者が施設の外に出て、地域の人々とつながりを持つチャンスを大切に考えている。工場周辺の道路等のごみ拾いや空き缶回収等の活動を当初から進めている。施設内にあった理容室を廃止し、売店も縮小し、利用者は地域の中の理容院や美容院、コンビニ等の利用を進めることにより、地域の人々との交流が進み、お互いの理解も進む。また、地域の行事にも積極的に参加すると共に、当法人主催の夏祭り等の行事に町の人々を招待するなどつながりを大切にしている。地域の一員となり生活する努力が自立を助けていると感じた。

(4)高齢化への対応

障害者は加齢に伴い作業力が徐々に落ちると言われる。個人差はあるが40才~50才で退職に追い込まれる傾向にある。退職を迫ることは企業にとっては難しく大きな負担となっている。障害者の高齢化援助についは関連機関と連携を図りながら進めなければならない。

長年この法人で働き退職した障害者が高齢となり、日々の生活に困難が生じるようになったとき、別の土地の特別養護老人ホームに入るのではなく、希望すればこの住み慣れた場所で知り合いの人々と「障害者専用の老人ホーム」で生活できたらどんなに安心できるだろうか。会長は、「そんなホームを作りたい。障害のある人々の人生の支援をしたい。」と夢を語っている。障害者やその保護者たちの心の奥底からの切なる願いに近づくための努力をしておられるのだ。

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。