「ずっと働き続けたい」を叶えるために

~病院・老人介護保健施設における雇用と支援~

- 事業所名

- 医療法人悠穣会 芳川病院 老人保健施設縁樹

- 所在地

- 徳島県板野郡松茂町

- 事業内容

- 病院(療養病棟、通所リハビリ、訪問診察、看護等)

介護老人保健施設(療養棟、通所リハビリ、居宅介護支援) - 従業員数

- 95名

- うち障害者数

- 2名

障害 人数 従事業務 視覚障害 0 聴覚障害 0 肢体不自由 0 内部障害 0 知的障害 2 病院・介護施設等での清掃 精神障害 0 - 目次

1. 事業所の概要

(1)はじめに

この事例は医療法人悠穣会(芳川病院、老人保健施設縁樹)が障害者就業・生活支援センターわーくわく等の地域資源を積極的に活用していく中でうまれた好事例である。

就職が困難といわれている重度の知的障害のKさんの事例、軽度の知的障害であるが生活面を含めて沢山の支援が必要なMさんの事例を通して、働き続けるためのポイントは何かを考えていきたい。

(2)雇用の経緯

悠穣会がある徳島県板野郡松茂町には福祉施設が沢山ある。同じ町内ということもあり、「互いに協力できることがあるのでは」という思いで障害のある人の雇用が始まった。20年前のことである。その間、2名~4名を常に雇い続けている。

個人的な理由で退職する場合があっても、次の人に雇用のチャンスを与えてくれており、「やってみよう、関係機関とも協力してやろう」という姿勢が至る所に感じられる企業である。

2. 重度の知的障害のあるKさん

(1)Kさんのプロフィール

知的障害、54才、女性。

生活環境は、入所施設20年→グループホーム17年。

54才まで、数箇所の職場実習やアルバイトの期間就労、授産施設利用という経験はあるが、企業への就職は経験がなかった。体が小さく精神的にも弱いKさんの就労には大変不安があった。しかし就労への想いは人一倍強く、スタッフに会うたびに「掃除の仕事がしたい」とアピールを欠かさなかった。

(2)面接~チャンス到来~

54才にして初めての就職のチャンスがおとずれる。以前から交流がある芳川病院より、半日の清掃員を募集していると声をかけてもらったのである。これがKさんの就職にむけての第一歩となる。

面接が行われた。緊張していたKさんだが、「掃除がすき」と自分の気持ちを伝える。授産施設で毎日掃除をしていることをアピールし積極的な姿勢を見せる。Kさんが通っていた授産施設は芳川病院のすぐ傍で、事務長とも挨拶を交わしていた。「いつも元気に挨拶してくれるね」と事務長の言葉に笑顔になる。Kさんは言葉が聞き取りにくい。仕事場で大丈夫だろうか?と支援スタッフが尋ねると「しっかり聞けば分かります。心配ありません」と看護師長より心強い言葉をいただく。「やらなければ分からないから、やってみましょう」と事務長の言葉にチャンスをもらった。日頃から障害のある彼らに接し、これまでも長年にわたり雇用の場を提供している企業だからこそ、発せられた言葉である。

(2)実習開始~まずはやってみる~

Kさんの作業は清掃である。Kさんが実習にはいるまで、病院では、2名の清掃員で各階毎に担当を決めていた。Kさんの場合は、清掃に使う道具や掃除のやり方が増えることで混乱を招いてしまう。それを避けるため、3階を担当してもトイレ掃除などは外して欲しい旨を病院と相談した。病院の担当者は主旨理解した上で快く承諾してくれ、Kさんがやりやすいように配慮をしてくれた。

| Kさんの担当場所 | ・3階居室全般 ・階段(1~3階を2カ所) ・3階廊下 |

| 他の清掃員と共にする場所 | ・1階ロビー、廊下 ・外掃除 ・ゴミ出し |

(3)支援のポイント

字を書く、読む、時計をよむ等が苦手なKさん。仕事の内容について、仕事内容カードやチェック表などは一切使えなかった。Kさんが実習するにあたり取り組んだポイントは以下である。

ア 仕事内容を整理(仕事の動作を単純化)

使う道具を減らす、掃く・拭くをメインの動きにする。

| ・ほうき | 部屋を掃く、階段を掃く。 | |

| ・モップ | 部屋を拭く、階段を拭く。 | |

| ・雑巾、ブラシ | 手すりを拭く、手洗い場をこする、手洗い場を拭く。 | |

| ・ゴミ袋 | ゴミを集める。缶、瓶、燃えないゴミ、燃えるゴミ。 |

イ 仕事の順序を整理(一定の流れを確立)

はじめは一つずつ。「掃き」がすべて終わったら「拭き」をする。混乱を防ぐ。

ウ 時間配分

アラーム、お茶の時間を活用。

| ・仕事終了15分前のアラーム | →「そろそろ終わるな」と認識 | |

| ・仕事終了時のアラーム | → 終了時間を確認 | |

| ・お茶が運ばれてくる時間 | → 洗面台の掃除 |

(4)就職とその後~ずっと働きたい~

就業・生活支援センターの実習、障害者職業センターのジョブコーチ支援事業を活用し、Kさんの頑張りが評価され、平成17年5月より芳川病院にてトライアル雇用後、採用となる。

しかし、まだまだ課題は沢山あるため、病院のスタッフとジョブコーチや就業・生活支援センターとで継続してサポートしている。

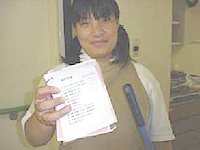

給料日、Kさんは必ず給料明細をもって支援センターにやってくる。「仕事頑張りよるけんな。ずっと行くけん」と笑顔で元気よく話してくれる。就職は難しいと周囲では言われていたが「やってみなければわからない」と言ってくれた病院の姿勢が、現在のKさんの笑顔を生んでいるのは間違いない。

3. 離転職を繰り返していた知的障害のあるMさん

(1)Mさんのプロフィール

知的障害、26才、女性。

生活環境は、通勤寮1年→ 地域で2人暮らし6年。

養護学校卒業後、数箇所の事業所にて働くが長続きせず、離転職を繰り返していた。無断欠勤や会社の人への暴言など色々もめていた時期もある。

Mさんは当時を振り返りこう語る。「実習の時はまじめにしよらんかった。今はまじめにしよる。婦長さんにずっと来てねと言われたから」と。

そのMさんが落ち着いて仕事をしている。Mさんを変えたのは何かを考えてみたい。

(2)職場実習~「もうやめるわ」~

老人保健施設縁樹で清掃スタッフとして職場実習(支援センター実習)開始。実習中、甘えて全く仕事をしない、会社から注意を受けても聞かない等と仕事への意欲を発揮できなかった。当時のMさんの口癖は「もうやめるわ」だった。

その度に看護師長を交えて、何故注意を受けているのか、仕事をするということはどういうことかについて話をした。それと同時により多くの人に関わってもらうことがいいのではと考え、障害者職業センターのジョブコーチ(当時:職域開発援助事業)を依頼した。「やめるわ」と口にしてしまうMさんだったが、職場の行事に呼ばれたり、優しく声をかけてもらう中で、気持ちの変化が生まれてきた。頼りにされている、色々な人が関わってくれると言うことが仕事をする楽しみに変わってきた。

(3)就職後~「うまくいかんのよ」~

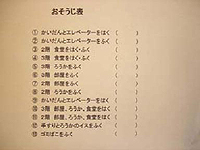

右の( )に時間を記入

就業・生活支援センターの職場実習、ジョブコーチ支援事業を活用し、平成12年9月より縁樹にて採用となった。

仕事への気持ちを切り替えたMさんだったが、仕事中、数箇所の部屋を忘れて掃除することもしばしばあった。その際はちりとりやモップを洗うバケツを次の部屋に置く等忘れない工夫をした。Mさんの課題は、出来ていない所でも他の人に聞かれると「やりました。できてます」と答えてしまうことだった。

看護師長等と相談をし、チェック表を作成した。掃除の有無だけの表ではきちんとできているかがわかりにくいので、チェック項目の横には終了時間を書き込むようにした。時間の書き込みも、スタッフの方が記入することにした。書き込みの時に、本来20分かかる所の掃除が10分で終わっていれば、その場で「きちんと出来ていないのでは?」とMさんにまずさをかえすことができる。

また、毎回確認をしてもらう中でMさんとスタッフのコミュニケーションがとれ、より深い関係が築かれていった。

(4)現在~「ずっと働きたい」~

「休まんと来てよって言われるんよ」と笑顔で話すMさん。「やめるわ」と注意を受ける度に言っていたのが嘘のようである。Mさんを変えたのは、縁樹のスタッフである。毎日のチェック表の確認や声掛け、そういうやりとりの中でMさんは自信をつけ、職場での自分のポジションを見つけていったと言える。遅刻をしてしまうMさんに対しても、スタッフの方が優しく、時には厳しくまずさを伝えてくれたり、Mさんが会社で頼りにされているということをどんどん伝えてくれている。

「会社で大切にされている、頼りにされている」ということがMさんの就業意欲を盛り上げ、自分の仕事へ責任感を作り上げているように思う。

4. まとめ

芳川病院や縁樹は、病院や老人保健施設という施設なので、企業全体として障害への理解が非常に高く、また働く彼女への関わり方もとてもポイントをつかんだものである。やる気を引き出す声のかけ方や、仕事に対して自立心を芽生えさせるような対応は実にすばらしい。企業全体の考え方、姿勢、対応がKさんやMさんの笑顔とやる気を引き出している。企業の関わり方ひとつで彼らの表情が変わることを改めて実感する。

また、常に就業・生活支援センターなど各関係機関との密な連携がとれているのも重要なポイントである。日々のやりとり、問題が起こったときの連絡・連携は欠かせない。互いに相談・協力が出来る関係であるからこそ、「働き続けたい」という彼らを支えていけるのである。

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。