老人介護施設における精神障害者の短時間雇用

~仕事ができるから雇用する~

- 事業所名

- 社会福祉法人せいひ会

- 所在地

- 長崎県西海市

- 事業内容

- 介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、グループホーム、生活支援ハウス、通所介護・通所リハビリ、ヘルパーステーション、居宅介護支援事業所

- 従業員数

- 113名

- うち障害者数

- 6名

障害 人数 従事業務 視覚障害 1 介護(マッサージ) 聴覚障害 1 介護 肢体不自由 1 一般事務 内部障害 0 知的障害 2 清掃 精神障害 1 洗濯 - 目次

1. 事業所の概要

(1)沿革

社会福祉法人せいひ会は、平成2年5月21日に介護老人保健施設「元亀の里」の開設から始まり、平成10年3月にグループホーム「翠風」、平成12年5月にグループホーム「爽月」、平成13年4月に生活支援ハウス「丘の家」、平成13年7月にヘルパーステーション「元亀」、平成17年8月1日には特別養護老人ホーム「風和の里」を開設している。介護老人保健施設・通所介護・通所リハビリテーション・短期入所療養介護・痴呆対応型協同生活介護・訪問介護・介護老人福祉施設・短期入所生活介護等のサービスを行う、地域の高齢者支援の中心的役割を担う総合福祉グループである。

(2)職員数

職員は113名(男35名・女78名)。 うち障害者は6名(男3名・女3名)。

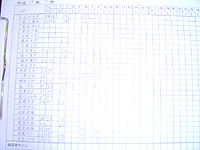

(3)組織図

2. 障害者雇用の方針と作業内容

(1)障害者雇用の方針

障害者雇用は、平成3年4月に視覚障害者の方を介護職(マッサージ)として採用したことから始まり、平成17年8月現在、6名の障害者が雇用されている。

障害者雇用について、理事長は「障害者だからでなく、施設に必要な仕事があり、それができる人が偶然障害のある方だったというだけで、特別な理由はありませんよ。」とさりげなく話された。

現在も看護士・介護士をハローワークに求人中で、看護士の資格を持つ身体に重複障害のある方と面接を行い雇用を検討されている。「できることを積極的にアピールして、できないことははっきり伝えて欲しい。」それで「介護や看護の仕事にも様々な仕事があるのだから、できる仕事をきちんとやってもらうだけ」「ここで長く働くことを考えてください」と話していた。

(2)障害者の作業内容

知的障害のAさんは、1年間の職場適応訓練後パート採用となり、片道50分歩いて通勤し清掃作業に従事している。

Bさんは、頚椎損傷により両下肢機能に障害があり車いすを使用している。マイカー通勤をしており、正規職員として管理部の一般事務を担当し法人の重要な仕事を受け持っている。

聴覚障害のCさんは、正規職員として介護を担当。

視覚障害のDさんは、正規職員として介護(マッサージ)を担当。路線バスでの通勤は困難なのでマイカー通勤の職員が交代で送迎を行っている。

精神障害のEさんは、短時間労働のパートとして洗濯部門の仕事を行っている。そして、知的障害のFさんは今年8月に開設した特別養護老人ホームの清掃業務を担当している。

障害者にはそれぞれ指導を行う担当職員をしばらくの間つけて対応している。

| - | 視覚障害1級 | 平成3年4月採用 | 退職 | マッサージ |

| - | 言語障害4級 | 平成3年8月採用 | 退職 | 介護 |

| - | 腎臓障害1級 | 平成5年9月採用 | 退職 | 看護士 |

| - | 下肢障害4級 | 平成7年3月採用 | 退職 | 介護 |

| Aさん | 重度知的障害B1 | 平成7年3月採用 | パート | 清掃 |

| Bさん | 上下肢障害1級 | 平成8年11月採用 | 正規職員 | 一般事務 |

| Cさん | 聴覚障害4級 | 平成15年4月採用 | 正規職員 | 介護 |

| Dさん | 視覚障害2級 | 平成17年4月採用 | 正規職員 | マッサージ |

| Eさん | 精神障害 | 平成17年4月採用 | パート | 洗濯 |

| Fさん | 軽度知的障害B2 | 平成17年8月 | トライアル雇用中 | 清掃 |

3. 精神障害者の短時間雇用

精神障害者については、社会適応訓練の受け入れ事業所として保健所や病院と相談しながらこれまでに2名を受け入れてきた。

(1)統合失調症のEさんの雇用の経過

精神障害のEさん(統合失調症)は、平成9年大学卒業後いくつかの職を転々としていたが、幻聴が現れ平成12年に初めて入院した。退院後、またいくつかの職に就くが平成14年再入院となる。退院後症状の安定に伴い社会適応訓練に入る。

平成14年12月、保健所からの相談を受け、平成16年3月まで社会適応訓練事業として法人内の各施設等で訓練を行った。その後、ヘルパー2級の講習を受けて資格を取得。理事長は「せっかくヘルパー資格をとってきたことでもあるし」と介護部門において利用者の口腔ケアを担当させたが、利用者とのコミュニケーションをとることが困難であった。それならば「ヘルパーの仕事には、家事援助もあるから」ということで、「洗濯部門」の仕事に配置転換を試み安定したので平成17年4月採用となった。

(2)Eさんの勤務状況

勤務時間は、週3日(火・木・土)の午前9時から12時までの3時間、時給606円(現時点の最低賃金)である。長時間の勤務は集中力が続かないということで、現在の勤務体制に本人も納得している。

職場には車で通勤し、職員とのあいさつや会話も特に問題なく、欠勤する場合の連絡もきちんとしていて、疾病管理もできていることが就労の継続につながっていると思える。

まだ1日3時間の就労であるが、将来は徐々に就労時間を増やしてヘルパーの資格を生かし、介護職として常用雇用になるようがんばり経済的にも自立できるようになりたいと本人も希望している。

(3)Eさんの作業内容

Eさんの現在の業務は、老人保健施設においての洗濯業務である。2~3人で作業を行う中で、Eさんは、仕上がった洗濯物を施設利用者別に振り分けて計量を行い、決められた棚に収める作業を担当している。

洗濯部門では、別紙「洗濯業務マニュアル」に基づいて作業が行われている。洗濯代が重量で決められるので、洗濯物にはすべて記名をお願いし、名前を確認して重量を記入表に書き込むようにしている。計量しやすくまた誰のものか確認しやすくするため、名前の書かれたベルトでまとめて量りに載せるようにしている。また、誰のものか間違わないようにするため、収める棚に名前を書いたテープを貼り付け、入れ替わりがあったら貼りかえて使う等、効率的に作業ができるよう工夫している。

Eさんは、最初の頃だけ作業手順などを教わったが、現在ではおよそ60名分の棚を記憶しており、特に指示することも大きなトラブルもなく仕事を継続している。

(4)Eさんへの支援体制等

Eさんは、社会適応訓練中と雇用に移行された段階で障害者職業センターのジョブコーチ支援をうけた。特に、介護職から洗濯業務に配置転換を行った当初の2週間は、毎日ジョブコーチから仕事の進め方についてアドバイスが行われた。

また、就労前の平成15年12月から精神障害者地域生活支援センターの利用登録をしていて、地域生活支援センター職員が職場訪問や定期的な家庭訪問など生活面でのサポートを行っている。仕事以外では精神障害者地域活動所(障害者同士の出会いの場・交流の場)にも参加している。

本人の疾病管理ができているため、多少の気分の波はあるが業務遂行ができないほどの大きな崩れはない。そのため、事業所としてはEさんの主治医や地域生活支援センターとの日常的な連絡は今のところしていない。

4. コメント

「仕事ができるから雇用しているんですよ。そして、働いてもらった分賃金をだすという当たり前のことをしているだけですよ。」という理事長の姿勢は、障害者だから特別扱いしたり手厚く保護しなければという気合のようなものはない。しかし、一人ひとりの障害者に対する温かいまなざしが言葉の端々に感じることができた。

また、Eさんが通院している病院は、どこですか?と聞いてみると、「病院?どこだったかなぁ・・・働く上で、どこの病院に行っているか知る必要はありませんよ。」という返事。

Eさんは精神障害者であり短時間雇用であるため、障害者雇用率へのカウントや助成金はない。「仕事ができるから雇用する」という姿勢、障害者を雇うんだ等という片意地をはらないこのごく自然体の姿勢が、職場に障害者を受け入れていく環境をつくっているように感じた。このような経営者が増えることが障害者雇用の促進につながっていくと思われる。

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。