3年の我慢が労働者に育てる

- 事業所名

- 有限会社九州ヘラルド

- 所在地

- 大分県大分市(営業所 宮崎県宮崎市)

- 事業内容

- 業務用じゅうたん・ブラインド・椅子・業務用カーテンのクリーニング、一般家庭用絨毯・カーペットのクリーニング

- 従業員数

- 9名

- うち障害者数

- 5名

障害 人数 従事業務 視覚障害 0 聴覚障害 0 肢体不自由 0 内部障害 0 知的障害 5 じゅうたん・カーテン・ブラインド等の清掃 精神障害 0 - 目次

1. 障害者雇用の経緯と作業工程

(1)障害者雇用の経緯

人手も少なく細々とやっていた創業当時、ある会合の席で、臼杵市で障害者施設を経営している知人と同席し、挨拶を交わす中でたまたま、「こんな障害者がいるのだが、何か使うとこ、ない?」と問われたのがきっかけである。障害者についていろいろ話を聞く中で、それならやってみようかと言うことになった。

最初は、手伝いが出来ればいいわという程度に考えて実習生として受け入れてみたところ、「この子達はよく働くわぁ。何人かに機械を扱わせてみると、これにも適応できる・・・その内に、私の方もこれは本腰を入れて雇用を考えようと思うようになり、昭和60年頃、最初の雇用に踏み切った」と、代表取締役の高橋泰夫氏は当時を懐かしんで話された。

(2)作業工程

| 工場部門 | 各クリーニング物の集荷 |

|---|---|

| 洗濯工場へ運送 | |

| 素材選別 | |

| 第一次洗い | |

| 別洗いライン | |

| 脱水 | |

| 乾燥(炉) | |

| 翌日、乾燥炉から取り出し検査場へ運ぶ | |

| 梱包(袋詰め) | |

| 店毎に分類、積み込み | |

| 配送(運送会社) | |

| 出張クリーニング部門 | 一般家庭に出向いて絨毯・カーペットのクリーニング |

2. 障害者を雇用するにあたっての課題

障害者の雇用・採用に際しては、いくつかの課題があった。

(1) 通勤

会社の所在地が大分市のはずれにあるため、通勤にハンディがある。

(2) 障害の理解と定着

障害者理解が不足しているため、会社の人間では、彼らが精神的、内面的に悩むときの対応ができない。また、雇用した以上何とか定着させたいが、知的障害者の特性をどのような方法で理解したらよいか分からなかった。適正配置・職場適応についての指針や手立てを知りたかった。

(3)仕事の効率化

体力を消耗する仕事だけに、できるだけ自動化等の工夫をして効率的な仕事場にするためにどうしたらよいかというのが常に課題であった。常に彼らに問いかけ、困ったことや大変なことの情報を収集した。

(4)保護者の意向

職場実習の結果、会社としては採用したいと考えても、親が施設を希望していることが後で分かり雇用が出来なかった。

3. 通勤についての対応

(1)グループホームの活用

自転車通勤が可能な範囲に、グループホーム「ひまわり」があることを知り、遠距離の入社者はそれを活用することで通勤の問題は解決できた。

(2)バス停の誘致

雇用した障害者が日々通勤に困っていることを理由に、当局に掛け合い、会社の前にバス停を誘致した。これは、通常は極めて困難なことである。

4. 障害の理解と定着についての対応

(1)ジョブコーチ制度の活用

精神的な面のフォローは、障害者職業センターのジョブコーチ支援制度をフル活用して解決した。

例えば、上司から叱られてそのことの意味を理解できずにいる彼らに、なぜ叱られたかを噛み砕いて指導してくれた。ジョブコーチが徐々に薄皮をはぐように彼らの心を癒してくれるし、上司も安心して課題に気づいたその時その場で、適切な指導ができる。

(2)自己学習

障害者の定着や能力開発に必要な知識を学ぶ為に、大学の先生に尋ねたり、本を読んだりして、理解に努めた。

(3)職場配置

全部の部署を体験させる中で、得手・不得手を観察して適正な作業場に配置した。

例えば、ひも結びが出来ない者は、梱包部門からはずす。ただ、忙しいときにはその部門もしなければならないことがあるため、その場合は機械等(シーバー)を使って作業できるように訓練する。

(4)彼らのプライドに応えて

全工程の中で、洗濯場は一番きつい仕事であるにもかかわらず、希望する者が多い。なぜなのか考えたところ、機械が使えることは彼らにとってのステイタスであることが分かった。これは、自社開発の機械を開発する契機にもなっている。

(5)働くことの意義の指導

トイレ掃除は社長自らもしており、トイレ掃除の徹底を通して働くことの意義を説いている。実習中にトイレ掃除をやらせてみて、これに親がクレームをつけてくるようではその後雇用しても長続きしない。

5. 仕事の効率化についての対応

障害者ができるようになるための工夫はないか、できるようになるための条件で足りないものはないか等、仕事の効率化や障害者の能力開発のためにちょっとした工夫をいつも心がけており、機械の自社開発や補助具の工夫・改善等を行っている。

障害者雇用を真剣に考えている事業主が共通にもっている感性、自助具・補助具等の開発精神がまことに旺盛である。

(1) 洗浄作業の改善

2階にジュータンやカーペットの洗い場があり、洗うための水を運び入れるために、水を持って階段を昇降するのは大変であった。そこで、給水ホース2本を2階へ持ち上げるだけでジュータンやカーペットの洗浄作業ができる、強力な圧力を持つ加圧放水機を考案した。

(2) 給排水の改善

一個一個バケツで排水することをしないで済むように、全部の給水、排水を自動にできる大型給排水機を導入した。彼らは給排水のホースのつなぎ方だけを覚えておけば、作業が始まってから終了するまで給排水作業は一切しないで済む。ホースのつなぎ方も、理屈は分からなくても、赤い印のついたホース同士を合わせれば良いとさえ覚えればよいようにしている。

(3)運搬方法の改善

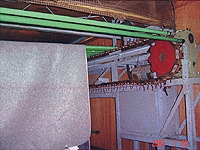

昔は60kgのジュータンを2人で担いで運んでいた。それではくたびれるため、単純に洗い場から干し場まで斜めにローラーを置いて、ゴロゴロと一人で押して行けるようにした。

洗い終わったジュータンを水切りのために物干しに架ける場合も、自動化によって竿に架かる仕組みをつくり、あとはボタン一つで上下するようにし、60kgのジュータンを一人で物干しに架けられるようになった。

また、ジュータンをかけた竿を置く時に、竿が斜めであろうが真っ直ぐであろうが頓着なく置いてしまい平行に揃えて置くのが難しいので、竿を平行に置くためにU字型の枠をとりつけ、その枠に入れたら絶対に外れない仕組みになっている補助具を工夫した。

(4)整理方法の改善

自己判断による整理・整頓が苦手なため、出来上がった商品をどこに整理すればよいかを判断する手段として、ローマ字や数字の札を商品につけて明示し、そのローマ字や数字とマッチングする保管場所へ整理する方法を採用した。これにより一般職員にも便利になった。

6. 雇用管理・労働条件

(1) 勤務時間

労働時間は、年間2,080時間を変則運用している。5月~10月はフル稼働期で、勤務時間は9:00~16:00。閑期の勤務時間は8:30~18:00で、ビルメンテナンスが中心になる。実質、週休2日である。猛暑の時期は、昼休みを1時間半とることもある。日曜出勤の場合は、弁当、交通費等を特別支給する。

ボーナスは年3回支給する。

(2) 定年

60歳定年制をしいているが、就業規則違反がない限りリストラはしない。

(3) 安全・健康

安全・健康面は、仕事内容との関係上最も留意するところである。

年1回の定期健診は強制的に義務付けている。

彼らの特性から、猛暑期に汗をいっぱいかいても着替えたほうがいい等と気がつきにくいので、グループホームとの連携を密にして指導している。

7. 障害者観~ともかく3年待とう

高橋社長は、「彼らは基本的によく働くし、基本的に何か出来る。我々(雇用主)が3年辛抱できれば、必ず労働者に育てることができると確信している」と言い切り、「彼らは確実に成長していく」と強調される。

6年前、養護学校を卒業時点で採用したA子さんは、入社当時は挨拶もできないし、周囲の問いかけにも「ウン」「アア」程度の受け答えしかできなかった。今では新入社員の教育係を任せていると高橋社長は目を細められた。

「基本的に何かできる。ともかく3年待とう。」が当社の障害者観である。

今後は、所得を健常者のレベルまで高めたい、またもっとたくさんの障害者を雇用したいと考えている。

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。