知的障害のある社員全員を本格的な技能工として雇用する

- 事業所名

- 株式会社ニコンつばさ工房(株式会社ニコンの特例子会社)

- 所在地

- 神奈川県横浜市

- 事業内容

- 光学機器部品の加工・組立・梱包、精密機器のメンテナンス、ダイレクトメールの発送等

- 従業員数

- 27名

- うち障害者数

- 20名

障害 人数 従事業務 視覚障害 0 聴覚障害 0 肢体不自由 0 内部障害 0 知的障害 20 光学機器部品の加工・組立・梱包、精密機器のメンテナンス、ダイレクトメールの発送等 精神障害 0 - 目次

1. 事業所の概要

(1)概要

株式会社ニコンつばさ工房は、大手光学機器メーカーである株式会社ニコンの特例子会社として、平成12年8月に横浜市に設立した。概要については図表1のとおり。

|

図表1 株式会社ニコンつばさ工房 概要

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

当社は親会社の横浜製作所内にあり、更衣室や社員食堂といった設備は親会社と共用である。

主な事業内容は、親会社の製品の加工・組立・梱包であり、親会社の生産現場で親会社の社員と共に作業を行う社員もいる。

また、ソフトボール大会など、親会社グループ内の行事にも参加するなど、さまざまな面において親会社と密接な関係がある。

当社を訪れる見学者は多く、年間平均で約350人にのぼる。また当社の取り組みは、「横浜シティマガジン(平成15年年9月26日にテレビ神奈川放映)」、「クローズアップ現代(平成16年6月21日、NHK放映)」など、テレビでも紹介されている。

(2)社名の由来

「ニコンつばさ工房」という社名の「つばさ」は、当社の企業理念(図表2)に基づき、社会・企業・障害者・健常者が共に飛び続けるための「つばさ」を目指すことに由来する。

また当社は、自社をものづくりの事業所としているが、ものづくりは人づくりであるという考えから「工房」が社名に含まれる。

|

図表2 株式会社ニコンつばさ工房 企業理念

|

(3)設立の経緯

親会社では従来から障害者の雇用について人事部と各製作所が取り組んでいたが、障害者雇用率は低い水準で推移していた。特例子会社設立前の平成12年6月1日における雇用率は1.39%であった。

平成9年の「障害者の雇用の促進等に関する法律の改正を契機に、より本格的に障害者雇用に取り組んだ。平成11年12月には事業所内に障害者雇用の検討チームを設置し、行った調査結果を受けて平成12年2月に特例子会社の設立が決定、同年4月に検討チームを特例子会社設立準備室とした。

準備にあたっては、調査段階から他の特例子会社や地域就労援助センター(神奈川県独自の制度に基づく公設民営機関)との連携を図った。特例子会社設立準備室の専任スタッフが他の特例子会社等を調査・見学し、また知的障害者と共に働く実習も行った。

同時に、特例子会社にものづくりの事業所として特色をもたせたいというコンセプトから、業務内容が決定された。

(4)障害者の雇用

設立にあたって、地域就労援助センターに登録されている知的障害者10名を公共職業安定所からの紹介で採用した。選考にあたっては、筆記、面接と併せて実技試験を行った。ものづくりの事業所ということから、就労意欲に加えて手先の器用さを見るためである。

事業開始後の1ヶ月間は、地域就労援助センターのスタッフが常駐して支援にあたった。当社に対する主な支援内容は、障害の一般特性ならびに個別の特性に対する理解の促進、障害のある社員とのコミュニケーション方法、社員の私生活面でのトラブルの対処等である。同センターとは現在に至るまで一貫して連携を保っている。

現在、身体障害者は親会社で、知的障害者は当社で雇用する体制をとっている。

当社の設立後、親会社における障害者の雇用率は、平成17年6月1日現在で1.71%まで上昇した。

2. 知的障害者雇用の特色~技能工として上流工程を担当させる~

当社の最大の特色は、知的障害のある社員全員が、技能工としてものづくりに携わっている点である。知的障害者を雇用する特例子会社は、清掃や社内メールの集配など親会社から見て補助的・周辺的な業務を行うことが多い。また製造業の特例子会社でも、知的障害者は検品・梱包など最終的な工程を担当する場合が少なくない。ところが当社では社員が親会社の基幹業務の一端を担い、梱包等下流の工程(写真1a~c)だけでなく、部品加工(写真2a~e)やメタルエッチング(写真3a~e)など上流の工程も担当する。親会社の生産現場に派遣され、親会社の社員と共に作業を行う社員もいる。

写真1 CFカード梱包作

写真2 デジタルカメラの部品加工

写真3 メタルエッチング作業(親会社の生産現場で行う)

3. 取り組みの内容

(1)1日の流れ

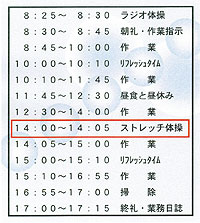

当社の1日の仕事の流れは図表3のとおり。始業時間と就業時間は親会社と同じで、昼休みを15分早めている。

図表3 1日の仕事の流れ

|

図表4 3つの方針

|

朝礼は8時30分に始まり、当日の予定の確認、作業状況の説明、3つの方針(図表4) の唱和、当日の作業指示の順で進められる。朝礼の進行役であるリーダーは、平成15年10月からは社員が行うようにしている。これは社員に人前で話す機会を持たせるためである。リーダーは当日の予定確認と3つの方針の唱和を担当し、作業状況の説明と作業指示はスタッフが行う。

朝礼が終わった後、社員は作業に入る。

1日2回、午前と午後の作業の間にはリフレッシュタイムが設けられている。また、当社で実習を行った養護学校の教員の提案により、14時から5分間のストレッチ体操を行う。当社では細かい作業や集中力を要する作業が多いため、集中するときとリラックスするときのめりはりをつけることによって、作業効率の維持・向上を図っている。

17時の終礼では全ての社員が作業報告をする。その後17時10分から業務日誌を書き、一日の仕事を全て終える。

(2)目標設定

当社では、日単位・年単位で目標を設定し社員の仕事の取り組みに生かしている。一般的に抽象概念の理解が不得手な知的障害者にとって、具体的な目標は仕事への動機づけに有効である。

①日単位の目標

毎朝、作業指示の段階で当日の目標をスタッフが社員に伝達する。

目標は数値で表されるものとそうでないものがある。いずれもノルマではなく、当日の留意点、あるいは何をどれだけすればよいのかわかるようにする、といった意味合いで設定される。

目標を導入したのは平成13年6月で、そのきっかけは「カメラ修理部品の梱包という単純な仕事を通じて、社員が働きがいや生きがいを持続できるのだろうか」というスタッフの疑問と、「目標を与えたら、働きがいを持ってくれるのではないか」というスタッフの期待による。導入後、カメラ修理部品梱包の作業量の増加が見られた。そこで他の職務を担当する社員にも目標を設定するようになった。

平成15年11月時点ではスタッフが社員の技能習得の程度、担当する作業の特性、社員個人の性格特性、社員の当日の心身の状態などを考慮した上で設定していたが、1年後には社員が自ら目標を考えるようになっている。

終礼時には社員がその日の作業実績を報告し、目標の達成度を確認している。また社員は作業日誌にも実績を記録する。作業の際には全員がカウンターを使用し、実績を正確に記録できるようにしている。大きな数の理解が不得手な社員は、例えば900という目標を300ずつ分けるなど、分割して実績を記録する。

更に実績はコンピュータに記録され、中長期的な技能形成やフィードバックにも活用される。

②年単位の目標

当社は、年単位で事業所全体としての目標を設定する。

平成17年の目標は、「笑顔で挑戦」「個人目標の設定」である。

個人目標の設定は、平成17年1月に社員とスタッフが個人面談を行い、2月に各社員が朝礼で自身の仕事に関する目標を発表し、3月に社員の目標を記した一覧表を掲示するというプロセスで進められた。

その後は確認のため、毎週月曜日に社員が朝礼で各自の目標を言うようにしている。可能なものについては実績を記録し、社員とスタッフが達成度を確認することがある。

(3)作業遂行上の工夫

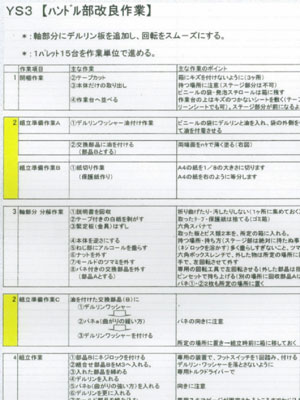

①分析・手順書・工具箱

知的障害のある社員が作業を容易に習得・遂行できるように、作業を細かく分析した上で、組み立てラインの編成、作業手順書の作成といった工夫をしている(写真4)。

単純な、あるいは工程の短い作業にあたっては、まずスタッフや指導員が社員の前で実演し、その後社員が作業を行う。複雑、工程が長い、あるいは危険を伴う作業については作業分析に基づいて手順書を作成し、実演と手順書の併用で作業を進める。手順書は写真を多く活用し、目で見て作業を習得・遂行できることを狙っている。

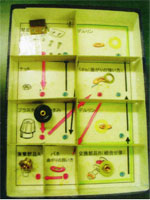

作業で用いる小さい部品は、工具箱と呼ばれる箱に工程順に入れられる(写真5)。これによってどの工程でどの部品を用いるかが社員にわかりやすくなる。なお写真中の赤の矢印は分解、黒の矢印は組み立ての工程順を表す。

②グループ作業

グループで作業を行うときには、個々の社員の技能レベルや過去の作業実績を考慮した上で、最適な人員を組み合わせる。またその際には、対人コミュニケーションに難のある自閉症の社員とそうでない社員を組み合わせ、後者が前者をフォローするようにしている。作業によっては自閉症の社員が主作業を行い、そうでない社員が副作業に回ることもある。

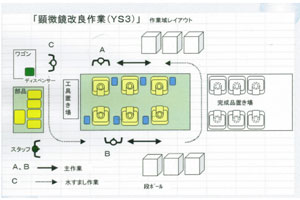

ここで一例として、顕微鏡改良作業における人員配置を写真6と図表5に表す。この作業では3人の社員A・B・Cを配置し、AとBは主作業を、Cは水すまし作業を担当する。水すまし作業とは副作業のことで、その内容は部品の洗浄・交換・準備など主作業の補助である。水すまし作業という名称は昆虫のミズスマシのようにこまめに動くことに由来する。Cの場合、技能レベルはA・Bほど高くないが、2人に比べると周囲への気配りができるため、水すまし作業には適任となる。

(4)中長期的な能力開発と多能工化

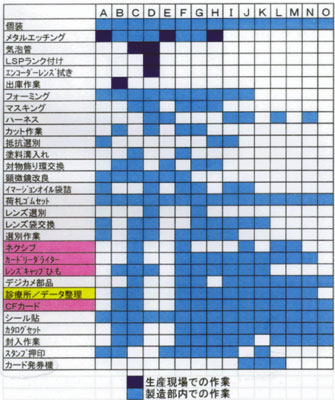

知的障害者が生産に従事するうえで、「技能マップ」(図表6)及び「スキルマップ」(図表7)を活用して、中長期的な能力開発を図っている。

1)技能マップ

技能マップとは、社員名(図表6中のA~O)と作業内容を一覧にした表である。縦軸に作業内容、横軸に社員名を記入し、社員が技能を習得すると、該当するマス目が塗りつぶされる。特例子会社で習得した作業については淡色、親会社の生産現場で健常者と共にできる作業については濃色で示される。また技能マップに記録する際には、当該作業の生産効率や技能の習熟レベルも測定される。この技能マップは社内に掲示されており、月に一度更新される。技能マップによって社員の経験や習得した技能がわかるだけでなく、個々の社員の適性や能力がつかめ、配置や能力開発に活用されている。

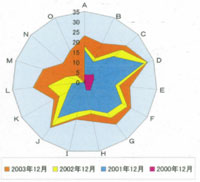

2)スキルマップ

社員の技能の向上度合いを年単位で示したものが、スキルマップと呼ばれるレーダーチャートである。技能マップに記録された技能の習熟レベルが点数化され、その年間の総計が、レーダーチャートに反映されている。

3)社員のローテーション

社員が様々な作業種に対応できる能力を中長期的に身につけること(多能工化)を目的に、社員のローテーションを行っている。平成17年11月時点では、出庫作業(写真7a,b)と電装でローテーションが行われている。

多能工化のメリットとしては、社員の技能レベルの向上、複数の社員が対応できることにより納期に間に合わせることができる、欠勤者が出たときに代替要員が確保できる、といったことがあげられる。

毎年6月と12月に行われる保護者面談も、社員の能力を把握する場となる。例えば保護者からの情報によって、ある社員がキーボードのブラインドタッチができることがわかり、入力の仕事を受注したというケースがある。

社員の能力をいかに引き出し、生産性や業績につなげていくかは、当社における人材育成上の最大の課題といえるだろう。

(5)自閉症者への配慮

社員20人のうち、自閉症の社員は9人と半数弱を占めている。これは意図的に自閉症者を採用したのではなく選考の結果である。このため当社では、社員が職場で過ごす上でさまざまな配慮を行っている。

社員によっては、壁に向かって配置された机で作業をする。大部屋に島状に配置した机では落ち着いて作業ができず、職務遂行に支障を来たす場合があるからである。

技能の習得については、写真を多用した作業指示書の活用や、スタッフ・指導員の実演により、視覚に訴えた方法を採っている。自閉症者は一般的に言語によるコミュニケーションが困難な反面、視覚的な理解力に優れている場合も少なくないためである。また作業を指導する際には、スタッフや指導員が最初に正確な方法で手本を見せるようにする。特に自閉症の社員は変化への対応が不得手で、途中で作業方法を変更すると職務遂行に大きく支障を来たすからである。

グループで作業をするときには、3(3)の②で述べたように、自閉症の社員とそうでない社員を組み合わせるようにし、スムーズかつ効率的な遂行を目指している。

指示を出すときには、否定的表現ではなく肯定的表現を用いるようにしている。自閉症者は言外の意味を読み取ることや、総合的に判断をすることが一般的に不得手なため、否定的表現で指示を出すと動作が止まってしまうからである。例えば、構内を走らないように注意を呼びかける掲示を出す場合、「構内では走らない」とすると、自閉症の社員は走らないどころか歩くことすらしなくなることがある。そこで「構内では歩きましょう」と掲示することにより、社員は適切な行動を取れるようになる。

作業場の一角には「らくがきボード」と称してホワイトボードを置き、社員が休憩時間に自由に利用できるようにしている。このボードは、コミュニケーションが不得手な自閉症の社員にとって、ストレス解消の格好の場となっている。

なお、自閉症の社員と一緒に仕事をすることによって周囲の社員が自閉症の特性を理解するようになっている。また、自閉症児・者の親や関係者が見学に来社することも多い。

(6)他の配慮事項

1)産業保健スタッフとの連携

月に一度、1名の社員を親会社グループ内の診療所に派遣し、常駐の看護師と共にデータ処理等の業務を行わせることよって、看護師が社員の障害特性や性格傾向、服薬中の薬の種類や既往症等を知り、社員の心身の不調に円滑に対処できるよう配慮している。

知的障害者は、一般的にコミュニケーションに加えて心身の自己管理が困難とされるため、産業保健スタッフとの連携を通じて、社員の心身の健康に配慮している。

2)保護者との関係づくり

社会生活面での支援を必要とする知的障害者が職業生活を継続する上では、家庭との連携も不可欠である。このため、保護者面談を年2回、6月と12月に実施し、家族と直接話し合う場を設けている。また「つばさメール」と呼ばれる広報紙を家族向けに月に2回程度発行し、職場及び社員の概況を知らせている。

3)行事の開催

誕生会といった特例子会社内の行事の開催や、ソフトボール大会などグループ内の行事への参加を通じて、関係者同士の親睦を図っている。

4. 知的障害者雇用についての当社への期待

日本の製造現場ではものづくりのノウハウが長年にわたって蓄積されており、それに携わる人の育成方法も確立されている。またそのような方法やノウハウに関する研究も、主に経営学の分野で多数蓄積されている。しかしながら今日、海外生産の増加、並びに少子高齢化に伴う労働力人口の減少や団塊世代の大量退職により、従来培われてきた技能をいかに継承するか、という重要な課題がある。

当社は知的障害者を技能工として育成することにより、この課題に対する一つの対応策を提示しているといえる。また同時に、長年蓄積されたものづくりのノウハウや技能工の育成方法の、知的障害者への適用可能性も探求している。

ところで、障害者雇用に関しては、就職やそれに向けた短期間の訓練やサービスが重視されているという現状から、採用後の職場適応、雇用管理、キャリア形成等雇用の長期的・質的側面がより重要になるという指摘がある。知的障害者を技能工として育成することは、このような雇用の長期的・質的側面を形成する重要な要素といえる。

製造業が抱える課題、併せて知的障害者の就労継続という点から見て、当社に対する期待は大きい。

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。