知的障害者が従事する清掃業務の取り組み

~自社に合った清掃方法の開発・実践~

- 事業所名

- 有限会社旭硝子サンスマイル(旭硝子株式会社の特例子会社)

- 所在地

- 神奈川県横浜市

- 事業内容

- 親会社(旭硝子株式会社)の事務所・厚生施設の清掃

- 従業員数

- 16名

- うち障害者数

- 11名

障害 人数 従事業務 視覚障害 0 聴覚障害 0 肢体不自由 0 内部障害 0 知的障害 11 清掃 精神障害 0 - 目次

1. 事業所の概要

有限会社旭硝子サンスマイルは、大手ガラスメーカーである旭硝子株式会社の子会社として、平成14年1月18日に横浜市に設立した。当社が設立されたのは、企業の社会貢献・社会的責任の一環として、障害者を雇用する場を拡大・提供する必要があるという観点に基づく。同年4月に知的障害者の社員5名を採用して事業を開始、7月31日に特例子会社として認可を受けた。翌年3月には新たに知的障害者の社員3名を採用し、横浜市内の中央研究所で事業を開始した。概要については図表1の通り。

|

図表1 有限会社旭硝子サンスマイル 概要

|

||||||||||||||||||||||||||

当社は有限会社という形態をとっており、親会社の事業所内で既存の施設を活用し、親会社内部の需要を掘り起こして事業を展開している。少ない資本、コストで特例子会社を設立し障害者の雇用を実践している。

2. 取り組みの内容

(1)1日のスケジュール鶴見地区における1日のスケジュールは、図表2のとおり。

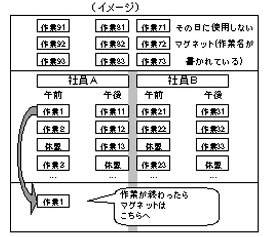

始業時間は朝7時45分と早い。親会社の社員が出社する前に仕事を始めるためである。京浜工場構内で行われる朝礼では当日の作業指示、注意事項の伝達が行われるのに加えて、社員は当日の目標を日誌に書く。目標の内容は社員によって異なる(図表3)。その後「オアシス」(おはようございます・ありがとうございます・失礼します・すみません)と「ご安全に」の唱和及びラジオ体操を行う。

朝礼と体操の後、社員はそれぞれの作業場へ移動して作業を始める。

鶴見地区を担当する社員7人の担当施設は次のとおり。

親会社の独身社員寮:汐入寮(3人)、北寺尾寮(1人)、旭台寮(2人)

京浜工場構内トイレ(1人)

なお、汐入寮と工場構内へは徒歩で、北寺尾寮と旭台寮へは自動車で移動する。

社員はそれぞれの作業場に着くと、当日の作業内容を再度確認してから作業に入る。作業の合間には10分程度の休憩を取る。

11時30分になると、それぞれの作業場に分散していた社員は一旦京浜工場構内に戻り、工場の社員食堂で昼食をとる。12時10分に作業を再開する。

午後の作業の合間にも、10分程度の休憩を設ける。

その日の作業を終えた社員は、16時20分に京浜工場構内に戻り終礼を行う。終礼ではその日の反省を行い、注意されたことや気づいたこと等を取り上げる。その後社員は作業実績や反省点を日誌に記録し、1日の仕事を全て終える。

なお、中央研究所では4人の社員が事務所とクラブハウスの清掃を行う。

図表2 1日のスケジュール

|

図表3 当日の目標(例)

|

|||||||||||||||||||||||||||

(2)作業上の工夫

1)作業方法

作成した作業手順書に従って作業を行う。

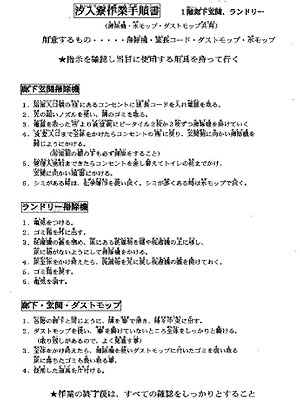

手順書はトイレ、浴室、食堂など清掃場所ごとにA4用紙1枚にまとめられている(写真1a, 1b)。手順書には使用する道具と作業手順が箇条書きで記されている。文は短く簡潔にし、漢字にはルビを振るなど、知的障害のある社員が理解できるよう配慮をしている。作業プロセスが長い、もしくは作業内容が多岐にわたるものについては、用紙の両面に印刷し、1枚に収める。手順書の通りに作業をしてみて不都合が生じた場合は、改訂を行う。

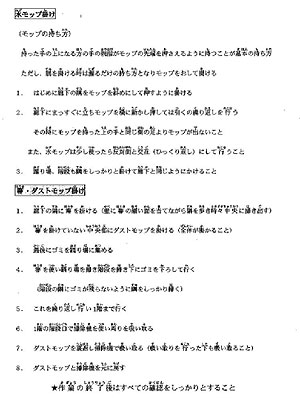

社員が確実に作業遂行できるように、作業方法や道具の扱い方は細かく定められている。例えば廊下の清掃は、ピータイル3枚ずつ掃除機をかける、またはモップで拭くこととしている。かけ残し・拭き残しを防ぐために、初めにまっすぐに掃除機またはモップを出し、斜めに戻すようにしている(図表4)。また作業の途中でコードを伸ばさずに済むように、掃除機は体の後ろに置くこととしている(写真2) 。作業を開始する場所、掃除機をかける方向、モップで拭く方向、コンセントを差し替える場所も細かく定めている。

寮の清掃にあたっては、必要以上に音を立てないように心がけている。三交替勤務により昼間に睡眠をとる社員がいるためである。またトイレや浴室を清掃するときには、看板を出して清掃中であることがわかるようにしている。

使用する道具は決められた場所に置くこととしている。使用した道具は社員自身が洗って乾かす。

このような作業方法は、社員を採用する前に管理スタッフが他社で実習を行い、その事業所で行われていた方法を自社に合うよう改訂・調整して定めた。

2)人員配置

原則として、1人の社員が担当する作業を固定している。但し北寺尾寮や京浜工場構内トイレなど1人で作業をする施設においては、通常は他の作業場で勤務し、彼らが欠勤したときには代わりに作業を行う代替要因を配置する。異なる場所で異なる種類の作業をこなせる社員もいれば、担当する作業を固定した方が安定して仕事のできる社員もいるので、それぞれの社員の特性や能力に応じて担当作業を割り振るようにしている。

3)マグネットを活用した進捗状況の管理

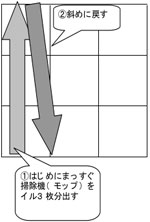

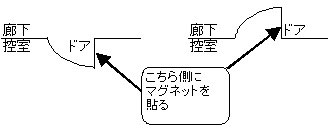

1か所につき1~3名と少人数で清掃を行う際に、現在誰がどこで何をしているのかを把握することが作業を進める上で重要となるため、マグネットを活用して進捗状況の管理をしている(図表5)。

作業スケジュールは、寮内・研究所内の社員控室ドアをマグネットボードの代わりとして(図表6)、そこに社員名・作業名が書かれたマグネットを貼って一覧表の形で表す。社員は毎朝それぞれの作業場に到着すると、この一覧表を見て当日の作業内容を再確認して作業に入る。社員がその日に行う予定の作業は、表の中段に上から順に示される。それぞれの作業が終わると社員はスタッフに報告し、終わった作業名が書かれたマグネットを下段に移して次の指示を受ける。次の作業が終わった後も、同様のことを繰り返す。このような方法により、現在誰がどこで何をしているかを把握できる。上段にはその日行わない作業のマグネットが並べてある。

その日の作業がすべて終わると、スタッフは翌日の作業スケジュールに合わせてマグネットを並べ替える。その後、並べ替えたものを翌日のスケジュール表として社員に見せる。こうすることによって社員は翌日何をすればよいのかがわかり、安心感を持つことができる。

4)作業以外の配慮

知的障害者は一般的に心身の自己管理が不得手なため、就労にあたっては生活面の支援も必要とされるが、この点については、地域就労援助センター(神奈川県独自の制度に基づく公設民営機関)との連携の下で社員の生活面に対する配慮を行っている。

また、保護者・就労援助センターとの三者面談を年に数回行う。グループホームを利用している社員については、必要に応じて世話人と連絡を取ることもある。養護学校から新卒で採用した社員についても、必要に応じて教員と連絡を取る。

頻繁な遅刻や無断欠勤など社員の勤務態度上の問題や、勤務中に大きな問題を起こすといったことはない。

また知的障害者を雇用する企業の中には事業所単位でレクリエーション活動を行うところも少なくないが、当社も年に1~2回のボーリング大会や夏季慰労の食事会を行う。参加・不参加は社員本人の意思に任せている。

以上のように、保護者・就労援助センター等関係者との連携やレクリエーション活動を通じて、社員の職業生活の安定・充実を図っている。

3. 知的障害者が従事する清掃業務の展望~要求水準と適性とのバランス~

清掃は知的障害者が従事することの多い仕事である。とりわけ近年設立された特例子会社では、知的障害者が清掃を行う事業所が増えている。この主な理由としては、第一に清掃に対する需要はどの事業所でもあることがあげられる。第二に、作業を個々の要素に分解する単純化や、同一事業所内で作業方法や要求水準を統一する標準化に取り組むことにより、知的障害者による作業の習得が促進され、かつ無駄を省き(コスト削減)、期限までに(納期の厳守)より清潔に仕上げる(品質向上)上でも効果が大きくなって、受注につなげられることがあげられる。また清掃業務は企業だけでなく多くの福祉施設でも行われており、そこでの実践例も学会等で多数発表されている。

ところで知的障害者による清掃と一口にいっても、清掃する場所や目的に応じて作業方法は異なる。しかも、発注者もしくは清掃場所の利用者が満足できる清潔さのレベルはどのくらいで、そのためには何をどれだけすればよいのか、ということについては判断を要する部分がある。学習や判断は、知的障害者が一般的に不得手とする分野である。更に企業の作業支援や生活支援に対する考え方、障害者本人がどの程度支援を必要としているかによっても作業方法のあり方は異なってくる。

したがって、特例子会社等企業で知的障害者が清掃を行う際には、自社の従業員と業務目的の双方に適した方法を開発・実践することが重要となる。当社では文字の読み書き、状況判断や、物事を順序立てて行うことが不得手という社員の特性に加えて、三交替勤務といった寮生の労働条件や、コンセントの位置など寮の構造等も考慮した上で作業方法を定めている。このように企業がそれぞれの方法を開発・実践することは、各社の特色・強みや福祉的就労との相違、ひいては障害者の就労促進にもつながると考えられる。

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。