障害者が生き生きと地域で働ける社会の実現を目指して

~企業とNPOの協働で学んだ人と品質の大切さ~

特定非営利活動法人パンドラの会 「おかし工房パンドラ」の外観 |

1. はじめに

平成18年4月から施行された障害者自立支援法は、障害者がもっと「働ける社会」を実現するため、一般就労へ移行することを目的とした事業を創設するなど、働く意欲と能力のある障害者が企業等で働けるよう福祉サービスを拡充することが趣旨であるが、依然、具体的な就労支援策が確立されていないなか、「パンドラの会」の取り組みは、今後の障害者の企業就労における就労支援を考える大きなヒントとなる。

2. 設立の経緯と沿革

当会の設立のきっかけは、岡部扶美子代表理事の息子(知的障害者、現在22歳)が地元中学校(特殊学級)の入学時に、担任教師から「企業就労は無理、授産施設も定員いっぱい」と言われたことに遡る。理事自身も我が子が企業で働けるとは思っていなかったが、地域社会の中で受け入れられる場所がないのなら自分たちの手で「障害者が生き生きと知己の地域の中で働ける場」を作ろうと、同じく障害児をもつ保護者と平成8年に設立した。

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

3.運営の安定化を目指して

(1)事業内容の制定

当会の設立にあたり、事業内容を検討した。障害者の作業種目として一般的な縫製などの手工芸品が候補として検討されたが、本会の目的がただ単に「活動の場」を提供するだけではなく「就労の場」の提供であったことから、縫製品では回転率が悪いと判断した。常に消費されるため回転率が高く売れる可能性が高い食品の製造販売が検討され、パウンドケーキなどの焼き菓子を商品とすることとした。食品の中でも特に焼き菓子が選ばれた理由は、①火を通すため安全性が高く衛生管理がし易い。②消費期間が長いため製造ロスが少なく、障害者でも無理なく製造ができる。③パンのように早朝から仕込むという必要が無く、障害者が製造から販売まで無理なく関わることができる。といったことがあげられる。

(2)高品質の製品づくり

障害者が関わっているという理由から、福祉色を出して販売するのではなく、「おいしいから又買いたくなる」という製品づくりを心がけている。いわゆる「安かろう悪かろう」ではなく、「一般市場で通用する高品質で適正価格で販売できる商品」を目指している。そのために、定期的に実力のあるパティシエに製品づくりの指導を依頼している。また、素材にもこだわりをもち、薬剤を使わない養鶏業者から直接卵を仕入れるなど、こだわりのある製品づくりを心がけているという。「はじめはしんどいが、続けてゆけばお客さんがつく。ていねいにゆっくり時間をかければ、必ず良い物ができる」と岡部代表は語る。結果、「とてもおいしい」と地域でも評判となり、年間2000万円を超える事業収入につながった。

(3)地元企業との「協働」~寄付ではなく仕事がほしい~

経営がなかなか順調にいかず「パンドラの危機」として、マスコミに取り上げられたことがある。これが後の「パンドラの会」の経営の大きな転機となる。

新聞内容を見た地元大手企業から突然「信号クッキー」2万セット(信号3色×2万個、合計6万個)の注文を受けた。企業の担当者から「うまくいけば次につながる」との言葉をいただいた。注文数は当時の生産能力をはるかに超えていたため、ボランティア等も総動員し生産した。6万個のクッキーを一つの不良も出さず納品するという当時の能力からすると神業的な作業を成し遂げ、「おいしい」という評価にもつながった。

こうしたスタッフの努力が大きな信用となり、現在では地元有力企業の社内売店はじめ病院等施設に入店している生活協同組合の売店等に販売コーナーができ、安定的な収益につながっている。また、贈答品目としても利用があり、発注者や顧客からは「品質や衛生面、搬入、納期等トラブルは一切なく、他の業者と何ら損色はない」と好評を得ている。

(4)清潔感ただよう店舗づくり

食品製造販売には、イメージがとても大切であるため、たくさんの太陽の光が降り注ぐ開放的な空間づくりに心がけるなど清潔感ただよう店舗となっている。また、スタッフに対してはユニフォームを必ず毎日洗い、アイロンがけを徹底するほか、「笑顔」、「元気さ」も特に重要視し環境づくりを大切にしている。

4.具体的な取り組み

(1)個人の特性を反映した作業の設定 こつこつていねいに作業を行う特性をもつスタッフは製品のかくはん作業に従事している。

Aさん

(2)作業配置と従事作業の設定

事業の発展に伴い生産性が求められるようになった。生産性の高い人のみを採用することは安易であるが会の理念にはそぐわないため、各人の作業スピードといった作業遂行力に応じ作業現場を分けることで効率化を図った。また併せて、各人の能力に合わせ作業を分担することにより、スタッフがそれぞれ自覚と責任を持ち集中して作業に取り組むことができるようになった。

(3)障害をカバーする機械の導入

1)高機能食器・器具兼用洗浄機

大鍋からスプーンまで洗える洗浄機を導入し、洗い物の手間や人手を減らした。

2)タッチパネル式のレジ

商品毎に名前の書かれたタッチパネル式のレジを導入した。受け取った金額を入力し、商品を選ぶだけでおつりが計算されるようになっている。これにより知的障害者でもレジが打てるようになった。

3)補助具の開発

①踏み台

正しい姿勢で作業することは作業効率を高める上でとても重要であることから、各スタッフの身長に応じた踏み台を用意した。踏み台は衛生面を考慮し、手を使わず足で移動できるようキャスターを付けた。また、上に乗ると体重で踏み台が沈み固定するので転倒しない。必要ないときは足で作業台の下に移動させる。

②商品ラベルを貼るための補助具

透明の袋の同じ位置にラベルを貼るのは案外難しいものである。こうした作業が安易に行うことができるよう、こうした補助具が活用されている。なお、片麻痺の障害者が片手でも作業ができるよう、補助具の裏側には滑り止めがつけられている。

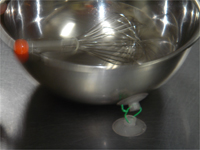

③ボールなどを固定するための補助具

片麻痺の障害者が片手でもボールでかくはん作業ができるよう、吸盤で固定される。

5. 今後の課題と展望

事業収入は、設立以来増加の傾向にある一方で、その80~90%が人件費に充てられている。ビジネスと福祉の両立において潤沢な経営基盤があるとはいえないが、大手企業と協働するビジネスチャンスの活用は、当会に対し安定した収入に加え、事業にとって大切な「信用」をもたらしている。今後は更なる販路の拡大が必要となる。

また、障害者が仕事を習得するまでに要する期間は個人差が大きく、健常者によって支援の量や質も異なるため、今後、障害者の雇用を拡大するためには、障害を熟知し適切な支援を行うことができる「ジョブコーチ」の育成が重要となる。

そして、当会が企業と福祉施設の中間的な立場に位置づけられるとすると、彼らの就労スキルアップを図る教育機関としての機能の充実も期待される。確実に技能を修得したうえでの一般企業への就労が図ることができると、さらなる障害者の受け入れが可能となる。

6. まとめ

一般企業への就労については、景気の動向にも作用されやすく、全体的に障害者雇用率も十分な水準に到達していない。一方、福祉的就労においては、利用者の障害の重度化や、軽作業の減少の中で適した作業の確保が非常に困難であるため、生活に必要な賃金の支給には至らない。

両者の中間に位置づけられる当会は、障害者雇用の新しいモデルとして、その取り組みが大いに期待される。

障害者の高齢化に対応できる生活マネージメントセンターや、健康維持・増進、労働意欲増進のため、生涯スポーツを楽しむことができるスポーツセンターの設立など、当会の夢はさらに広がっている。

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。