百貨店における特例子会社による重度障害者の雇用

- 事業所名 :

- 株式会社伊勢丹ソレイユ(株式会社伊勢丹の特例子会社)

- 所在地 :

- 東京都新宿区

- 事業内容 :

- 百貨店の店頭で販売員が接客の合間に行う付帯業務(紳士服売場:包装紙折・入金伝票作成、食品売場:弁当用の箸・お手拭のセット、管理部門:DM封入作業など)

- 従業員数 :

- 40名

- うち障害者数:

- 29名

障害 人数 従事業務 視覚障害 0 聴覚障害 4 名刺印刷、社内文書作成、軽作業 肢体不自由 5 軽作業、電話対応 内部障害 0 知的障害 20 DM封入、包装紙折り、伝票押印等 精神障害 0 - 目次

1. 事業所の概要

(1)概要

当社は、平成16年9月に設立、平成17年1月に操業を開始し、平成17年3月に親会社である株式会社伊勢丹を含むグループ7社による特例子会社として認定を受けた。

従業員は、一般就労が難しいと思われる重度の障害のある人が中心で、中には愛の手帳(療育手帳)2度(重度)の3名が戦力として立派に働いており、今後設立される特例子会社の職域や運営の新しい形として注目されている。

社名の「ソレイユ」はフランス語で「太陽」という意味。明るく、懸命に働いている従業員の表情からもその思いが伝わってくる職場である。

(2)基本理念(抜粋)

1)障害者に対する基本姿勢

障害者に対して、配慮はするが優遇はしない。

明日は我が身。他人事ではないし、別世界の人でもない。

2)雇用の基本的考え方

就労を目指す仲間及び親に“重度でも就労できる”希望を与えたい。

3)伊勢丹ソレイユで働き続けるための問いかけ

一生懸命努力しているか?

障害者であることに甘えていないか?(甘やかされていないか?)

感謝の念を表せるか?

(3)経営の基本的考え方

1)運営について

百貨店である親会社の最優先業務は、「販売及びサービス」である。販売には「接客業務」とそれに伴う入金、包装、直しなどの「処理作業」が必ず発生する。販売員が全てを行うことは効率、要員の面から難しく、そこで本来店頭で準備しなければならない附帯業務を主体に業務が構成されている。

当社は、店頭の単純作業を肩代わりすることで、親会社の接客時間拡大、販売サービス(顧客動向への視線)の向上に貢献し、さらには作業精度を高めることにより、障害者の存在、貢献を社内に認知されることを目指している。

2)親会社との契約について

包括的な「作業委託契約」により、当社で発生する人件費や販管費など全ての費用を親会社に請求する方式によって、煩雑な経理処理を回避し、各部門からの作業を出しやすくし障害者への業務拡大と作業量増大に繋げている。

(4)事業の内容

特例子会社設立時、親会社からの業務指示の一つに「業務開拓」という項目があり、次の5つの着眼点から業務を選定した。

①人の手でしか出来ないこと

②単純反復作業

③工程が少ないこと

④納期が長い(ない)こと

⑤失敗しても取り返せること

これらの視点で、百貨店の店頭で販売員が接客の合間に行っている付帯業務、管理部門及び関係会社の業務の中から種々の業務を選定し、その数は現在30種以上になっている。

1)伊勢丹店頭

①紳士、婦人服売場

・紳士服ツーリストカバーたたみ

・シール切り

・お直し承り伝票にショップスタンプを押印

・修理加工伝票に品番、ショップ名、内線を記入

・ギフト用リボン作り、包装紙折り

・ギフトボックス作成

・入金票作り

・雨天用カバー折り畳み

②食品売場

・製造年月日、賞味期限シールの日付押印

・お弁当用箸、お手拭セット作成

③リビング

・プライスチップの作成

・商品カタログの修正シール貼り

2)管理部門(後方支援・スタッフ)

①経理部

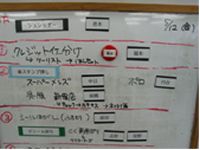

・クレジットカードの請求伝票をクレジットト会社毎に仕分け

・経費伝票のバインディング

・お取引先への買掛金通知封入

・お取引先への請求書の口座分類(7桁)

②広報

・アイプレス(社内報)の全所属へ分類、配布梱包

③人事部

・入社手続き書類のセッティング

・全社員への配布物(自己申告、労務厚生書類等)のセッティング

④関連会社

・郵送用カード申込書のセッティング(伊勢丹アイカード)

・顧客向けDM封入(10部)作業(伊勢丹トラベル)

・シュレッダー処理作業(伊勢丹データセンター)

(5)就労条件

1)従業員区分 契約社員 再契約は毎年10月11日付

2)勤務地 伊勢丹落合センター、新宿事務センター

3)出勤日 週5日(月・火・木・金・土)水・日 固定休

4)勤務時間 月~金 9:45~17:00(休憩60分)

土 9:45~16:00 週 30時間15分

5)賃金と賞与 時間給制、年2回(6月、12月)支給

6)社会保険 健康保険、雇用保険、厚生年金

7)休暇 有給休暇 初年度 10日、再契約6回で20日付与、慶弔休暇

8)組合加入 再契約時より加入

2. 障害者雇用(特例子会社設立)の経緯、背景

親会社は、かつて法定雇用率を継続的にクリアし、障害者雇用優良事業所として表彰された実績もあったが、その後、障害のある従業員の高齢化による退職、業容の拡大に伴う従業員数の増加により雇用率が急激に低下した。

この状況に経営トップは大きな危機感を抱き、伊勢丹グループとしての社会的責任(CSR)の観点から、伊勢丹本体と関連会社を含めたグループ企業全体で法定雇用率の達成に向けた特例子会社設立のプロジェクトを経営企画部、人事部、総務部が担当し、平成17年1月からスタートした。

設立にあたっては日本経団連(東京経営者協会)、ハローワーク、支援機関等の協力を得、順調に運び3月25日にグループ7社を含めた特例子会社としてハローワーク新宿から認定を受けるに至った。

3. 取り組みの内容

(1)人的支援と社内体制

落合センターのスタッフは、親会社からの出向者2名と、当センター開設で採用したジョブコーチ1名の計3名。出向者の1名は、「障害者と共に働く新しい職場」を告知した際に、「チャレンジキャリア制度」による社内公募で真っ先に手を上げモチベーションも高い。

また、スタッフ全員が障害者雇用についてごく自然に彼らと向き合い、共に働く仲間的存在であり、相互の信頼関係も高い。親会社も当社をグループ企業内の一つの戦力として位置づけ、大きな期待を寄せている。

(2)募集と採用

現在、求人票は出していないが、就労支援機関や作業所及び養護学校からの実習を積極的に受け入れ、アセスメントを行い採用している。

採用基準は設けていないが、重視していることは「労働意欲」と「努力」で、作業スキルの巧拙についてはあまり重視していない。基本的に一般就労が難しいと思われる重度障害者の人々に就労の道を開いている。

一方、重度障害者以外については、実習により適応能力が高いと判断した人を伊勢丹本店、支店またはグループ企業への雇用の道を広げている。この背景には、障害者雇用を特例子会社のみに任せるのではなくグループ各社も責任をもって雇用を進めていこうという考えがある。

(3)能力開発と教育訓練

指導方針として、障害者には「どのような仕事も全員ができるようにする」、指導者は「可能性を信じ、粘り強く、諦めないで指導する」よう努めている。指導法としてはOJTを行っている。

また、30種以上ある業務については、毎日ローテーションで作業担当者を代えている。

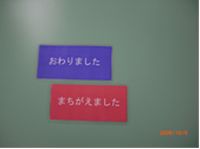

口頭でのコミュニケーションをとることが難しい重度障害者には「終りました」「失敗しました」等のカードを用いて意思を伝達するようにしている。また、時折指導者から「大丈夫、出来ている」「最初からやり直し」など声をかけている。

落合センターの職場では、適材適所の発想はなく、全員がどんな仕事でもできるようにすることで、彼らに仕事に対する自信を持たせ、同じ職場で働く者同士が優越感や劣等感を抱かせないよう配慮している。

(4)助成金の活用

重度障害者介助等助成金、障害者職業コンサルタント(2名配置)、特定求職者雇用開発助成金等人的支援に関る助成金を活用している。

(5)職場環境について

基本的に、いずれの作業も椅子に座っての作業で、作業工具はハサミ、定規、同じ長さに切るための補助具等である。

作業スペースは、開設当初は80平方メートルであったが、作業量の増大に伴う人員増により、現在120平方メートルの広さを確保した。また、作業室は一部屋で職場全体が何処の場所からも見通すことができ作業安全面、作業上の問題等への素早い対応が可能な環境を整えた。

また特徴的な取り組みとしては、BGMについて伊勢丹新宿店と同じ店内放送がいつも流れており、あたかも店内にいるかのような臨場感あふれる職場環境を設定することで、伊勢丹で働いているという意識の醸成につなげている。

(6)定着について

1)支援機関の調整

操業開始時は、障害者に関る地域の支援機関等が数多くあり、対応等の煩雑さがあったが、対策として窓口的な役割を一つの支援機関にお願いしたことでスムースに対応をはかることができた。

2)協力体制

当社の支援体制の基本は、「親」・「支援者」・「企業」の三位一体の協力体制であり、この三者が連携を密にすることが、障害者が安心して継続的に働ける体制であると考えている。

特に、家庭との対応は支援機関を通じて行うことを原則としており、現在協力関係にある支援機関による企業と家庭への適切な対応(企業:障害者の特性の認識や通常時の職場訪問、家庭:本人の情報提供とアドバイス)が、安定した継続就労に繋がっている。

4. 取り組みの効果、障害者雇用のメリット

①法定雇用率を達成したこと。(平成18年6月1日調査 グループにて、1.98%)

②百貨店の業務の中で、障害者が効率よく成果をあげることができる作業が多数あることが把握できたこと。

③百貨店における業務内容を細かく分析し、健常者と障害者がそれぞれ得意とする分野でワークシェアリングすることで両者の共存共栄が図れ、業務効率の改善に繋がったこと。

④当社がグループ企業へ障害者雇用のアドバイス等、リーダー的役割を果たすことで、グループ全体の雇用率アップに繋がったこと。

5. 今後の課題と展望

現在、親会社やグループ企業から受注している業務はまだまだほんの一部であり、今後も大幅な職域の拡大と作業量の増大により、さらなる障害者の雇用促進が見込まれる。

落合センターでは3名のスタッフで業務を運営しているが、今後の親会社、グループ会社からの受注量の増大により、作業工程の分析と指導を行うスタッフの増強、施設の拡充などの基盤整備に向けた取り組みが待たれるところである。

副理事長 小林 幸夫

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。