重度の身体障害があっても特技を活かして自己実現できる職場

- 事業所名 :

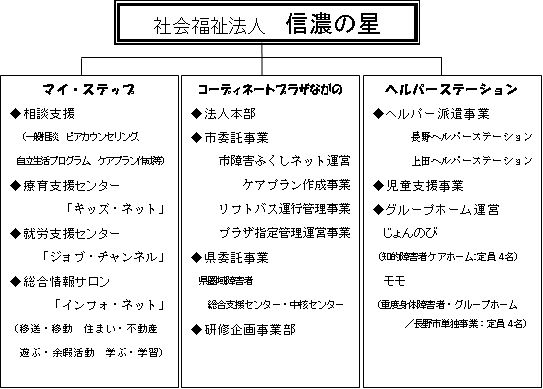

- 社会福祉法人「信濃の星」

- 所在地 :

- 長野県長野市

- 事業内容 :

- 障害者自立支援法に基づく相談支援・障害福祉サービス(居宅介護、共同生活介護、重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援)・移動支援

- 従業員数 :

- 21名

- うち障害者数:

- 7名

障害 人数 従事業務 視覚障害 0 聴覚障害 0 肢体不自由 6 事務、カウンセラー、コーディネーター 内部障害 1 用務員 知的障害 0 精神障害 0 - 目次

1. 事業所の概要

(1)設立経緯

1)長野障害者自立支援センター「マイ・ステップ」の事業

福祉施策の潮流が「施設から地域へ」と大きく転換する中で、国は平成8年に「市町村障害者生活支援事業」を開始。人口15万人に対し1箇所の割合で拠点となる障害者自立支援センターの設置を打ち出した。長野県内では上田市に次いで長野市に「長野障害者自立支援センター」の設置が決まり、平成10年10月1日に事業を開始した。愛称の「マイ・ステップ」は広く市民から公募したものである。

職員体制は、所長の他、コーディネーター2名、ピア・カウンセラー1名の、合わせて4名、そのうち3名は障害者である。この事業は、障害当事者が中心になって行うところに特徴があり、当事者の立場できめの細かい具体的な情報提供や支援が期待されている。

2)社会福祉法人「信濃の星」を設立、「マイ・ステップ」を1部門に位置づける

障害の種別を越えた相談、地域での自立生活を志向する人々の増加など、多様化する障害者のニーズに対応できる総合的な相談支援への期待が高まる中で、「職員の資質の向上を図り、経営の透明性を高め、社会的責任を果していくために」平成16年10月、当法人が設立された。

2. 障害者の雇用

(1)羽入田幸子さん

障害者の地域での自立生活支援を第一目的とする当法人では、当然のことながら障害者の雇用を積極的に進めている。「マイ・ステップ」の立ち上げから関わってきた羽入田幸子さん(52歳)は有力なスタッフの一人だ。

彼女は19歳時の交通事故で頚髄損傷による全身の痙性(けいせい)麻痺のため電動車いす生活者になった。現在は長野市で様々な福祉サービスを利用しながら独り暮らしをしている。

1)羽入田さんの担当業務

ピア・カウンセラーとして羽入田さんが「マイ・ステップ」で担当している業務は以下のとおり。

①相談業務

②ピア・カウンセリング講座の企画・運営

③自立生活プログラムの運営・インストラクター

障害者が自分の意思で選択・決定して「自分らしい生き方」を実現するための基礎訓練として、自分の気持ちをことばに表す訓練、自分で献立を考える訓練、介助者に自分の意思を伝えて食事を作ってもらう訓練、外出訓練(交通機関を使って外出し、買い物をする等)を担っている。

④宿泊訓練の調整(本人の意向に応じたプログラムづくり、アテンダントの手配等)

⑤ケアプランの作成(在宅の障害者に対するケアプランの作成)

勤務は、週4日(月・火・木・土)8:30~17:30の1日8時間。

通勤については、タクシー会社の好意でリフト付きタクシーを自宅から事務所までの往復1,800円の固定制で羽入田さんと契約している。

2)羽入田さんを雇用するための環境整備

平成17年11月、羽入田さんの勤務先「マイ・ステップ」を2階に移転するにあたり、長野県雇用開発協会と相談、障害者作業施設設置等助成金を活用し、以下の職場環境の整備を行った。

①エレベーター設置の工夫

入口の反対側に出口を設け、車いすが同じ向きに出られる設計にした。これは本人の負担軽減や労災事故防止の観点からも必要であった。

②多機能トイレの設置

開口部を3枚引き戸にして最大2m巾で 開閉できる構造にした。また。奥行きを2.5m とり大型電動車いすでも十分回転できる広さにした。

③羽入田さんの席を事務室の入り口から一番近い場所に優先的に確保した。

④机を車いすが出入りしやすいよう改良した。

⑤その他、左手の使用は不可能だが、右手は握力は弱いが不完全ながら使える本人は、個人でパソコンにヘッドホーンと「らくらくマウス」を使用。

(2)本郷朝子さん

「マイ・ステップ」で勤務する、四肢関節機能障害1級で電動車いすの本郷朝子さん(52歳)は、慢性関節リュウマチの持病を抱えながら20年間町役場に勤務していたが、職場で転倒し頚椎を亜脱臼して手術を受け13年前に車いす生活になった。

現在は、羽入田さんと同じ長野市で独り暮らしをしている。長野に移住するまで「果して独りでやっていけるか」不安がいっぱいだったが、9年前、両親の理解もあって自立生活を決意した。それは丁度、介護保険制度ができて福祉が措置から利用契約へ変わる時期であった。

公的な介護サービスを受けながら自分の1日の生活設計できるようになり長野の街にも慣れてくると、彼女は外に出て仕事がしたい気持ちが強くなり、当時「ヒューマンネットながの」が開催していた障害者のためのパソコン教室に3年間通った。その後「ヒューマンネットながの」の受付アルバイトやパート業務により年次有給休暇の台帳作成と管理、事務様式にかかわる書式作成等に携わっていたが、彼女の誠実な勤務態度やパソコン技術が認められて平成18年6月「信濃の星」のスタッフとして正式に雇用した。

1)本郷さんの担当業務

①インフォ・ネットの管理

市内3か所に分かれている当法人の事務所や施設のスタッフが情報を共有できるようにデータの整理やネットの管理をしている。なお、これらデータは、将来外へ向けて発信することも考えている。

②受託した事業の名簿作りやデータ入力作業

勤務は、週4日1日5時間の常勤パートタイム。

通勤については、羽入田さん同様、タクシー会社とリフト付きタクシーを往復1,800円の固定制で契約している。

2)本郷さんを雇用するための環境整備

本郷さんを正式に雇用するにあたって、障害者雇用助成金制度を活用して「マイ・ステップ」が置かれているビル1階の改装を以下のとおり行った。

①表入口を自動ドア化

通りの歩道から事務所への入口を横開きの自動ドアにした。これは、「マイ・ステップ」を車いすで訪れる利用者のためにも役立っている。

②トイレの改装

トイレへのアプローチをスロープに変更。また、トイレ内部を電動車いすが回転できる広さにし、車いすから便座に移り易いよう改装を加えた。

③本郷さんの車いすに合わせて事務机を8.5センチのゲタをはかせて高くした。

④マウスを手のひらでボールをくるくる回して操作できるトラックボールを個人で使用。

(3)「オーダーメード」の環境整備

「個々の障害者が、我慢しないで働ける環境を整えることが雇用者の責任です」と鈴木雅人事務局長は言う。障害者用に開発された機器を導入し、更に細かいところで一人ひとりの状態やニーズに合わせる「オーダーメード」の環境整備が欠かせない。そうした配慮と創意工夫が個々の障害者の能力を引き出し、事業の業績を上げることにつながっている。

なお改装工事に当たっては、事務所や施設の家主であるビルのオーナーの理解と協力も大きかった。

(4)大切なことは、障害者ができることを引き出すこと

羽入田さんと本郷さんの勤務について、「ファイルを出してください」「これをコピーしてください」と羽入田さんは自分にはできないことを身近にいるスタッフに気軽にお願いする。全員が彼女は何ができて何ができないかを理解しているのでサポートは実にスムーズだ。

パソコンが得意な本郷さんにスタッフが「この操作どうすればいいの?」訊ねると、「それはね、ここをクリックするの」と即座に的確な答えが返ってくる。この職場には障害者と健常者の垣根を越えた「お互いさま精神」がごく自然に根づいている。

羽入田さんは言う。「この職場だから気持ちよく仕事ができていると思うの。せっかく雇用されても障害者に対する理解が足りない事業所だと、居づらくなってやめてしまう人が多いんです」。「例えば、聴覚障害者が後ろから声をかけられて反応がないと『あいつは返事もしない』と悪口を言われたり、重いものを持てない障害者が『やる気がない』と誹謗されたり」。ひと口に障害者といっても、一人ひとり障害のありようも出来ることも違う。「大切なことは、障害当事者の適性を見極め、できることをいかに上手に引き出すかです」と島崎理事長は言う。

3. 障害者雇用の意義と課題

正式に雇用されて6ヵ月目の本郷さんは、「時間的なこともクリアーできたし、体力的にも大丈夫であることが分かってきた」と自信をのぞかせる。そして「自分にはパソコンの特技しかないので、もっとスキルアップして誰にも負けない専門分野を持ちたい」と意欲的だ。

「毎日、お弁当を持って出勤して、ここで仕事をしていると『いま、わたしは社会の中で生きている』と実感できるんです」と話す。収入の4割が往復のタクシー代にかかっても本郷さんは今の生活に充実感を覚えている。彼女のことばは、障害者が社会の中で働くことの意義を示唆している。

一方、羽入田さんは、ピア・カウンセリングの体験に基づき、一般事業所の障害者雇用に際して次のような課題を提起する。

①個々の障害者にとって「何ができて、何ができないか」を見極める試みの期間を設ける。

②就業を希望する障害者の個別の能力・適性・過去のキャリアなどに合わせた、きめ細かな研修プログラムをつくる。

③障害の程度やレベルに応じたサポートシステムをつくる。

鈴木事務局長は長年の経験から、「できない人を排除するのではなく、どうすれば解決可能になるかを社内全体で考える気運づくりが大切です」と強調する。

4. さいごに~障害者雇用は、社会全体の構造改革につながる~

「いまが正念場です。新しい障害者自立支援法の中で経営を安定させることは勿論ですが、制度の谷間にいる人にも届くサービスの仕組みをいかに作りだすか。そして、さまざまな障害を持っている人たちが働ける雇用の場をどう創出していくか。これが大きな課題です。」と熱く語る島崎理事長は、車いす生活を送っている1級障害者である。

島崎理事長は、障害者を雇用して、「あらためて一人ひとりの当事者の思いが見えてきた」と話す。個々人の思いを具体的なことばに整理し社会化することによって「いまの社会に欠けているものは何か、どうすれば、すべての人々にとって働きやすい職場やまちづくりができるか政策提言することができる。それは社会全体の構造改革にもつながるのではないか」と話す。

当法人は、しっかりした理念を掲げ、経営の厳しさを受け止めながら、障害者の社会的自立と障害者の新しい雇用創出を模索し続けている。

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。