積極的雇用を通じて地域貢献を目指す

~就労・生活・企業、3者のつながりを力に~

- 事業所名 :

- カルビー湖南株式会社

- 所在地 :

- 滋賀県湖南市

- 事業内容 :

- 菓子製造(商品名:ポテトチップス、じゃがりこ等)

- 従業員数 :

- 220名

- うち障害者数:

- 8名

障害 人数 従事業務 視覚障害 1 製造3グループ(梱包) 聴覚障害 1 ポテトチップス製造グループ(トリミング・ピッキング) 肢体不自由 1 ポテトチップス製造グループ(ライン補助:洗濯等) 内部障害 1 ファクトリーサポートグループ(事務:発注等) 知的障害 4 ポテトチップス製造グループ(トリミング)

製造3グループ(梱包)精神障害 0 - 目次

1. 事業所の概要

当社は、カルビー株式会社の分社化により2005年4月に設立。前身は1976年に国内7番目の工場として操業を開始したカルビー株式会社滋賀工場で、ポテトチップス・じゃがりこ等の菓子製造事業を行っている。

分社化により設立された事業所は、当社の他にシリアル食品を製造しているオイシア株式会社が2004年に設立され、両社ともこれまで以上に特色を打ち出していくことが求められている。

このような状況下、当社はより地域に密着した企業活動を展開し、地域ニーズに応じた地域貢献を目指している。その一つの方向が障害者雇用であり、そもそも近隣には障害者の福祉施設や更生援護施設、授産施設が多数あったことから障害者を特別な人として接することは少なかった。

また、所在地を含む甲賀地域は「地域障害者就労支援事業」として、支援機関の連携のもと福祉的就労から雇用への移行促進を積極的に推し進めていることもあり、障害者の雇用先として可能な範囲内で「働く場」を提供することは当然の成り行きでもあった。

企業理念に掲げる「私たちは、自然の恵みを大切に活かし、おいしさと楽しさを創造して、人々の健やかな暮らしに貢献します」との思いを、障害者雇用においても「地域」と「暮らし」に沿った取り組みとして現実化している。

2. 障害者雇用の経緯と現況

(1)積極的な雇用の推進

近年、時代の趨勢として企業の社会的責任が強く求められ、また同時に法定雇用率の算定基礎となる従業員数が増加したこともあり、当社においても障害者雇用に関する意識の深まりとコンセンサスの高まりが生じ始めた。それは積極的な採用活動として実を結び、現在は工場のみならず本社をはじめ東京や大阪のオフィスでも障害のある人が勤務している(本社では身体および知的、東京オフィスでは聴覚、大阪オフィスでは身体障害者を雇用)。もちろん法定雇用率に対する意識は高く、平成18年9月時点での雇用率は1.8%強となっている。

当社は、以前から近隣の施設や養護学校から職場実習の受け入れを行っていたが、2~3年程前からニーズが変化してきている。たとえば過去の実習生は聴覚障害者が多く知的障害者の受け入れはほとんどなかったが、現在は、就労を見据えた知的障害者の実習依頼を多く受けており、平成16年度で実習を受け入れた1名と、平成17年度に実習を受け入れた2名は、ともに翌年度に採用した。

(2)製造3グループの立ち上げ

平成18年2月に、新たに障害者を受け入れるための部門として、お土産品の梱包を主とする製造3グループを立ち上げた。当初は安定した仕事量の確保や採用後の指導など不安な面は残っていたが、現場や親会社であるカルビー株式会社の理解、また支援機関などのサポートを受けながら、着実に前進している。現在在籍の障害者は4名だが、今後物理的な環境が整備できれば増員も可能ではないかと考えている。

(3)障害者の雇用状況

当社では障害のある人を8名雇用しているが、うち知的障害者が4名と半数を占めている。職場配置は集中型ではなく分散型とし、彼らの多くは製造グループに配属している(表1参照)。

| No. | 障害別 | 性別 | 入社年月 | 勤続年数 | グループ名 | 作業内容 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 知的 | 男 | 2005年3月 | 1年6か月 | PC製造G | トリミング |

| 2 | 聴覚 | 女 | 2000年3月 | 6年6か月 | 〃 | トリミング ピッキング |

| 3 | 肢体(上肢) | 〃 | 1988年10月 | 17年11か月 | 〃 | ライン補助(洗濯) |

| 4 | 知的 | 男 | 2006年2月 | 7か月 | 製造3G | 梱包 |

| 5 | 〃 | 女 | 2006年3月 | 6か月 | 〃 | 〃 |

| 6 | 〃 | 〃 | 2006年8月 | 1か月 | 〃 | 〃 |

| 7 | 視覚 | 〃 | 2006年6月 | 3か月 | 〃 | 〃 |

| 8 | 内部(腎臓【重】) | 男 | 1989年4月 | 17年5か月 | サポートG | 事務 |

トリミング:原材料のじゃがいもの芽や傷を取り除く工程。

ピッキング:油であげられたチップスの焦げは機械で自動的に取り除かれるが、

それでも取り除くことができなかった焦げを手作業で取り除く工程。

3. 職務についての取り組み

(1)製造ラインにおけるトリミング作業

ポテトチップス製造グループでトリミングの作業に従事している1名は、勤続1年半で作業遂行力は2倍に向上した。日々のフィードバックが効を奏していることはもちろん、2005年に導入したトリミングセルラインと呼ばれる、個々人の仕事量を公正に評価するシステムも一役買っている。このシステムに基づく評価はもともと障害者のために導入したわけではないが、一定以上の成果に対しては出来高給を上乗せしている。

トリミングセルラインの導入にあたっては、「みんなでやっていると、自分がどれだけやっているのか分からない。達成感がないだろう」との思いから「測定すると、数字としてどれだけやったかが分かり達成感がもてる。同時に、頑張れば頑張った分だけ給料が貰える仕組みを整えれば、また達成感がもてる。そして、また頑張れば達成感がもてるといった繰り返し」のなかで、モチベーションの高揚と維持を図っている。

また、「働き方の選択」という意味でも効用はあると考えている。みんな一緒ではなく、自分のペースでこなして良いし、早く多くをこなしても良い。こなした量によって給料(プラスアルファの部分)が変動するため、何を優先するかは一人ひとりの選択に委ねられる。

誰でも日によって体調や気分に差があり頑張れる度合いも異なる。だからこそ頑張ったことは即時に評価し、当日の給与に反映させる。その評価は他者との比較というよりは、一定以上の頑張りに対する評価であり、個々人が自分の求める働き方を選択できる。この結果、二つの効用を通じて、無理をしすぎることなく効率も向上する。

現在、トリミングセルラインはより充実したものとするべく調整中であるが、方向性は変わることはない。

(2)製造3グループにおける梱包

新規に障害者を受け入れることを目的に新設された当部門で勤務する4名の勤務期間は期間の短い人が1か月、長い人が7か月である。職務内容を定例的な箱詰め・袋詰め等の梱包作業に設定し、彼らは特に戸惑うことなく作業遂行している。

作業は流れ作業および手作業で、地域限定である土産用の菓子を一定の順序に従って手際よく詰めていく。

職場は健常者と一緒であり、和気あいあいとした雰囲気のなか、グループ長を中心にコミュニケーションもスムーズに取りながら作業している。

ミスを防止し作業スピードを高めるための配慮として、視覚障害のある人は手元が暗いと袋の上下が分かりにくく完成品のデザインが違ったものになってしまうこともあるため、手元を明るくする照明を設置している。

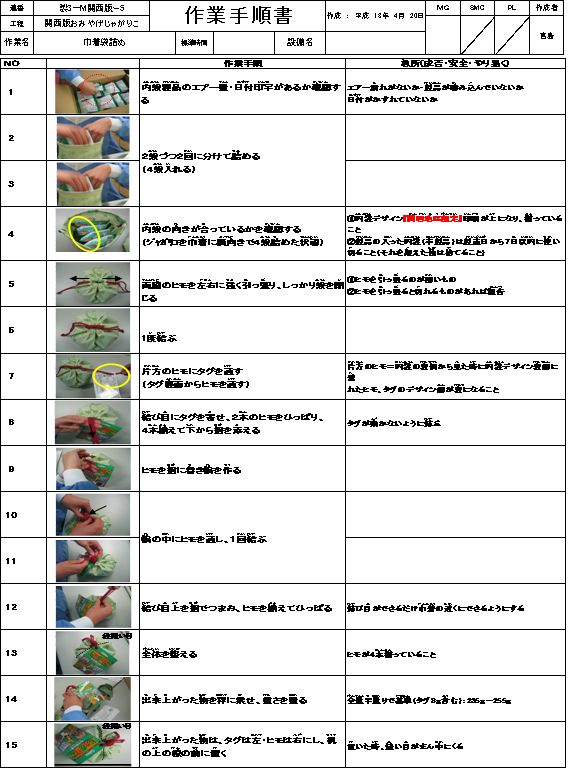

また、作業手順書やワンポイントレッスンの説明書により、作業の工程を分かりやすく図解するとともに、個々人がどこまでできているか、あるいはどこでつまずいているかが把握できるようにしている(図1および図2参照)。

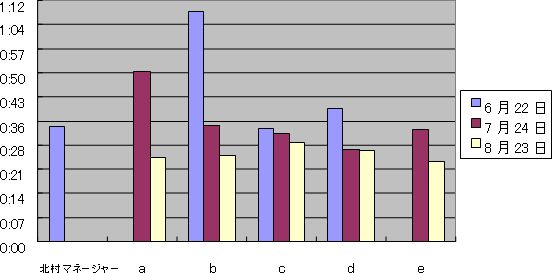

障害のある人は慣れるまでに多少時間を要するが、慣れとともに短縮する。図3に示すとおり、作業開始時点では健常者と比較すると約2倍の時間がかかっているが、一月経過した時点では差はほとんどなくなり、さらに一月経過した時点ではスピード面だけを見れば上回る状況も確認できる。もちろん作業の向き不向き、得手不得手、個人の能力の違いはあるが、仕事における高い可能性を示している。

4. 雇用管理についての取り組み

(1)処遇

労働条件における身分は、内部障害の1名を除き、全員6か月更新の準社員としている(入社時のみ3か月更新)。また賃金は時間給制を採っている。これは製造ラインに限ってみれば、他の従業員(主に準社員・長時間パート)とも違いはない。

(2)職場配置

職場配置については、障害者を一つの場所に集める集中型と各人をバラバラに配置する分散型の長所をともに採用し、主に二つの部門に配置している。

1)製造ライン

トリミング工程はラインの初期工程にあたり、ここでミスが生じた場合、次工程でそのミスをカバーする。また、先に述べたトリミングセルラインの効用も手伝い、比較的自分のペースで作業することが可能である。

最終工程に近い、袋および箱詰め・出荷工程では、ラインに合わせたスピードが求められることに加えて個数等の間違いが許されないことから、現時点では障害者を配置していない。

2)製造3グループ

雇用推進者でもあるグループ長のもと、障害の有無に拘らず作業する環境において、基本的には一人ひとりが単独作業を行う。

(3)障害特性への配慮

1)知的障害

製造ラインは基本的に早出/遅出の2交替制であるが、知的障害のある人は日勤のみの勤務としている。時間が不規則になると、生活サイクルが乱れ安定した就労に支障をきたす恐れを考えての配慮である。

しかし、製造ライン全体としては日勤のみの従業員は少ない上、今後も増える見込みはないことから、日勤のみの勤務は早朝と夜勤の時間帯を取り残す結果となってしまうことがジレンマにもなっている。必要な配慮は継続して行いつつ、今後の課題として取り組んでいく意向である。

2)視覚障害

通勤に際して、地元のバス会社の協力により、朝の通勤時には特例的に最寄り駅から工場のゲートまで乗車させてもらっている。これは湖南市をはじめ、障害者雇用・生活支援センター(甲賀)からの働きかけによるところが大きい。現在は退社時には利用できないが、今後の改善に期待を寄せている。

また、製造3グループの勤務時間は午前8:30~午後5:00までだが、通勤時の安全を考慮し、朝/夕のラッシュを避けるとともに、特に日没が早い冬場の安全面を考慮し、勤務時間を午前9:00~午後4:00に調整した。

条件面で他の従業員と差が出るが、年齢的に若い本人に対し、あせらず時間をかけて環境を整えていく意向である。

5. 障害者雇用に対する考え(取り組みの経験から)

(1)障害に対する意識の変化

積極的に雇用を進める上で、一企業だけの努力では時折生じる困難を乗り越えることが難しいことがあるが、企業にとって経験を深めることは大切なことでもある。取り組みの初期段階では、情報の少なさ故にこれまで雇用経験のなかった知的障害者等の受け入れに際して「難しいことが多いかもしれないな」との思いがあったのも事実である。

しかし、実際に一緒に仕事をし、彼らの働きぶりに接するなかで、曖昧な不安は杞憂に終わり「仕事ができる」との確信を得たことが大きかった。実際、仕事に対する意欲、作業の要領を把握した後の達成度合いは予想よりも高く、能力面での心配は受け入れ側の経験不足に端を発する「知識の不足」に過ぎないのではないかとの思いを強くしている。

(2)支援機関の協力

当社が様々な取り組みを行う中、突発的な困難ごとにも直面したが、例えば、過去において欠勤の問題が生じた時には、本人を支援した施設や現在連携している通勤寮の職員の協力を得て、問題に対処した。

また、本人を介して通勤寮の職員とノートのやりとりを行ったこともある。それは職場の人間にとってだけでなく、施設においても職場での本人の様子が分かり、ともに安定した就労へのはたらきかけに役立っている。実際、職員の話では、職場で褒められた事は話をするが、逆に叱られた事は話をしないことが多いとのことである。

彼らの採用・定着にとって、就労・生活両面にわたるフォローは、企業がもう一歩を踏み出す上で絶対的に必要なものだと考えている。ジョブコーチ制度は仕事の指導だけではなく、親密なコミュニケーションを構築する上でも役立ち、学校や施設、その他の生活支援機関は、家庭との連絡やより適した就労・生活環境を整える上で役立っている(例えば個々人の事情に合わせて自宅通勤とするか通勤寮・グループホームからの通勤とするかといった事柄など)。

いずれにしても、就労・生活・企業をつなぐ3者の協力体制が、仕事をする障害者本人だけでなく、企業の人間にとっても大きな力、励ましとなっている。

(3)やるべきことは残されている

取り組みは始まったばかりであるが、そのなかで得ることのできた喜びをより大きなものにしていきたいとの思いがある。その具現化のためには毎年、あるいは隔年ごとに継続して障害者を新規で採用していくことが必要である。

しかし、現時点では就労場所の確保・増設が最大のハードルとなっている。現状のフロアの広さでは、これ以上の受け入れは物理的に不可能に近く、根本的な解決策を模索しているところである。

また、処遇の面でもより安定した雇用形態で勤務してもらうために、本体とは別立ての就業規則を設ける必要がある。

障害者を雇用する上で、より柔軟な対応が可能となる特例子会社の設立も有効なアイデアの一つである。その実現のために、現在は立ち上げて間もない製造3グループの価値を広く高めることに力を注いでいる。それが示されれば仕事を請ける際にも実績として説得力を持つことにつながる。

いずれは障害者雇用の一つのモデルとして、企業グループのなかにおいても、地域においても貢献できる企業でありたい。そして何よりも「働く場」を提供し、ともに仕事をすることを通じて、障害のある人が自立した暮らしを営む一助となりたい。やるべきことはたくさん残されている。

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。