マニュアルを活用し知的障害者の清掃技術の向上を図る

~知的障害者福祉工場の取り組み~

- 事業所名 :

- 社会福祉法人幸福会 福祉工場ソレイユ

- 所在地 :

- 大分県大分市

- 事業内容 :

- 施設清掃

- 従業員数 :

- 37名

- うち障害者数:

- 29名

障害 人数 従事業務 視覚障害 0 聴覚障害 0 肢体不自由 0 内部障害 0 知的障害 29 清掃 精神障害 0 - 目次

1. 事業所の概要・現況

(1)概要

「ノーマリゼーションの理念を尊重し、たとえ知的に障害があっても、一人ひとりが地域の中で、人間の尊厳にふさわしい暮しができるよう援助することを基本とする。これがため、「保護・収容」ではなく、「在宅通所・職住分離」が必要十分条件と考え、障害の違いや度合い、年齢、一人ひとりのニーズに応じたきめ細かな福祉サービスを提供する。」を基本理念とし、社会就労センター、知的障害者重介護型デイサービスセンター、知的障害者自立生活推進事業等の施設・事業等を運営する当法人の一施設として、メンテナンス(掃除)を主業務とする知的障害者福祉工場である当事業所が平成8年にオープンした。

(2)事業内容

当事業所の行うサービス業(清掃業)の内容は、以下のとおり。

①ビルメンテナンス(一般清掃)~市内95棟のアパート・マンションの共有部分~

②ジャングル公園清掃~落ち葉清掃、レンガ石張り清掃~

③大分県立大分看護科学大学外溝掃除~掃き掃除(落ち葉・ごみ)、植栽部分の草取り~

④県スポーツ公園清掃業務~野球場~・管理棟・屋外トイレ・展望台・駐車場棟~

⑤大分県点字図書館庁舎清掃業務

⑥大分県立大分養護学校清掃業務

⑦総合福祉会館清掃業務

⑧ソフトパーク外構清掃

⑨一般事業所定期掃除

⑩除草業務

⑪その他

(3)障害者雇用の状況

当事業所の組織体制として、工場長1名、支援員6名、事務職員1名のほか、清掃業務従事者(従業員)29名は全員が知的障害者で、うち身体障害との重複障害が2名である。また、非常勤嘱託医及び看護婦各1名を配置している。

大分市内に100棟近い物件の掃除(メンテ)を受注しているので、従業員29名分の毎日の仕事は十分に確保できている。公園や公共の事務所等の清掃・除草関係が全体の30~40%、他は一般の物件からの受注で、メインはアパート・マンションとなっており、民間会社と遜色ない実績が信用を確かなものにしている。

2. 障害者雇用の背景~工場設立の理念~

授産施設『やまびこ広場』を今日の福祉工場とするまで携わってきた花宮良治工場長は、次のように話す。

「訓練をして企業への就労をめざす通所の授産施設『やまびこ広場』からはじめて18年目を迎えている。毎年1~2名の企業就労者を出すなど、順調に経営されていたが、バブルがはじけ景気が傾いてからは企業への就労は困難になってきた。かといって、法人の中に働けそうな人が1/3ぐらいおり、彼らを活かすためにも、『法人で事業所を持とう』と言う機運が高まってきた。そもそもメンテは授産部門の一つとして、少しずつ始めていた。これが案外と評判がよく、10棟ぐらいまで増えていたこともあり、この事業を拡大して福祉工場とし、平成8年に起業した。10年たってここまでになりました」。

起業当時、授産施設に在籍していた8名が当事業所に移り、他の従業員は外部から募集して定員20名で出発、平成13年には30名定員になり現在に至る。

当初の3~4年は、機械を使った仕事はしておらず掃きや拭きのみであったが、顧客、特に大きなマンション管理業者から、掃き・拭きだけではなく清掃全般を依頼する声が出てきたこと、特にエントランス等のワックスかけの有無で注文の件数が大きく異なることから、創立後3年ほどから必要な技術の習得のため支援員を民間のメンテナンス会社に研修に行かせた。現在では、「ポリシャー」という専用機械を適切に扱える従業員は5名となった。

また、掃きや拭き作業においても、一部優れた従業員が居るだけでは顧客の満足度に応え採算がとれないため、従業員全員が民間企業以上の技術の習得を図るため、当事業所は知的障害者の能力開発に取り組み、創立後10年間で機械を使える従業員も増えるなど、彼らの専門技術の向上の跡が見られる。

3. 取り組みの内容

(1)作業マニュアルの作成~知的障害者の能力・適性を見据えた工夫~

重度の知的障害者をいかにして社会に有用な人材に育てるかの使命を持った当法人では、彼らの能力・適性を適切にとらえた工夫で就労可能なメンテナンス従業員に育てている。

能力開発のポイントとして、知的障害者が苦手とする弁別・判断を、視覚で分かるようカラー写真入りで仕事の手順や方法を解説したマニュアルを使って何度も研修を繰り返し、従業員の育成を図っている。

以下はマニュアルの一部である。

「モップかけ」に係るマニュアル

1)準備物

モップの種類について、場所によって使用するモップの色を区別している。

赤:フロア用、玄関など

青:屋内清掃及びエントランス用(ワックスをかけているビルにのみ使用)

薄い赤(黒いマジックのマーキング):スポーツ公園のトイレ、ワックス用

緑:エントランス用(ワックスをかけているビルにのみ使用)

2)取り付け方

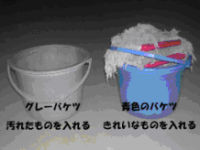

青色のバケツは使用していないモップを6枚入れている。

グレーのバケツは汚れたモップを入れる。

先についているはさみの部分を握る。

広がった部分にモップの色のついている所(穴が開いている)をはさむ。

注意ポイントは、使用場所によってモップの乾き具合を確認すること。

3)持ち方、姿勢

右手でハンドルのグリップ部分を持ち、左手は腰の位置で握る。(両手の持つ幅を定める)

4)拭き方、手順

①フロアの端から後ろ向きに拭いて進む。

②拭く時は汚れを見ながらまっすぐに拭き、横にずらしながら拭く。

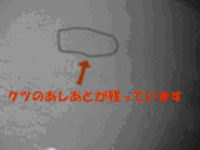

注意ポイントとして、ジグザグにならない様にする、モップをドアや物にぶつけない、自分の足跡を残さない。

③自分の一歩前ぐらいまでの所を拭く。

注意ポイントとして、力の入らない所までは拭かない、片手で拭かない、自転車など移動できるものは移動させて拭く、陶器や植木鉢は動かさない、モップが汚れたら裏返して使用する。

5)足跡の残りやすいビルの拭き方

①フロア掃除の最後に拭く。

②2人で中央から分かれて下がりながら拭く。狭いビルでは1人で端から拭く。

注意ポイントとして、1人で行なう場合、モップが汚れた時は取り替えること。汚れたまま使い続けない。

拭いた直後の床を濡れている靴で歩くと足跡が残りやすいので注意する。

6)広い場所の拭き方(エントランスなど)

場所を区切って順番に拭く。

注意ポイントとして、タイルの枚数など目印を決めて拭くと良い。

7)床の汚れがひどい時(ジュースのこぼしや鳥の糞など)

①汚れの上にモップを乗せる。

②足で踏みつけて汚れをこする。

③汚れが落ちなければノンリンスをかけスコッチでこする。

注意ポイントとして、ヒールマークはモップで拭く程度では取れにくいこと、ゴム手袋を着用すること。

8)モップが汚れた場合の対応

全体的に糸が汚れた際は新しいモップに取り替える。

汚れたモップはグレーのバケツに入れる。

9)モップの洗い方

①バケツに水を入れ上下に揺らし、よくすすぐ。

②モップをハンドルに付け、地面に擦りつけて汚れを落とす。

③モップは3回ぐらいに分けてよく絞る。

10)手で絞る場合

①左手でモップを握り、右手はモップの糸を1/3ほど手のひらに乗せてつかむ。

②右手を前に押し出すように絞り込む。

③水が出なくなるまで絞る。

彼らが仕事へ定着するのには5年を要したが、現在は作業に慣れ、工場長や支援員は時々確認する程度。マニュアルによる徹底した社員教育により、時々の内容変更と再確認の際に多少の時間を要する程度である。

なお、作業マニュアルについては、「モップかけ」に、「雑巾がけ」「掃き掃除」「トイレメンテナンスの手順・注意事項」「総合社会福祉会館清掃手順」の各作業の説明を加えたA4版29ページにわたるものを作成し活用している。

また、一般的には4~5枚のモップを洗いながら清掃を行うが、当事業所の場合は30枚以上のモップをつけ替えるため、その場では洗わず、彼らが帰社後に支援員が洗濯機で一気に洗って処理する。

(2)定着率

体力面や障害特性による適応の関係から離職した従業員はいるが、職務内容を習得した従業員は定着し継続勤務している。

(3)特性を活かしたキャリアアップ

例えば、便器を磨けば誰にも負けずピカピカにするといった、障害特性としてこだわりを持っている従業員がいるが、この仕事に関してはプロフェッショナルである。

従業員としてトータル的に全ての仕事ができるのがベストであるが、彼らの一つでも秀でている能力を評価しうまく活かしている。また、支援員や他の従業員から評価が得られれば昇給するといった目に見える形で評価を行っている。

(4)賃金、労働時間等の労働条件

機械を使った仕事など専門的な部分をある程度任せることのできる従業員3名は最賃をクリアーしている。賃金は能率給(出来高)で支払われ、給与額は4月と10月に業務評価表をもとに査定している。

(5)仕事上のルールの周知徹底

1)清潔意識

最も気をつけなければならないのは従業員の身なりや清潔感である。仕事前から汚れた服装を着用し清潔感がないと彼らの仕事ぶりを良いイメージで見てくれない。家庭の協力も得ながら、汗を吸い込んだ制服を翌日着用することがないよう、曜日によって制服の色を変えている。

2)挨拶・会釈の徹底

お客の家で仕事をするため、彼らの人柄の印象が大切になる。きちっと挨拶や対応ができるよう、言葉が出なくてもちょっと会釈するなど、障害の程度に応じた接客指導の徹底に努めている。

4. 今後の課題、展望

従業員の能力については、まだ100%引き出しきってはいない状況である。彼らの能力開発をいかに図るかが当面一番の課題であるが、裏を返せばこのことが事業拡大、雇用拡大につながる。将来的には契約業者を増やし40名規模までに拡大したい意向である。

また、自宅からの通勤者に対して、将来的に親亡き後に自活できる支援策や、生活全般にわたるライフステージの支援対策を考えていく必要もあると考えている。

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。