視覚障害者の職場復帰への取り組みにより障害者雇用の意識が醸成

- 事業所名

- 日本ハム株式会社 ハム・ソーセージ事業部茨城工場

- 所在地

- 茨城県筑西市

- 事業内容

- ハム・ソーセージ・焼豚等、食肉加工品の製造および販売

- 従業員数

- 805名

- うち障害者数

- 13名

障害 人数 従事業務 視覚障害 1 生産管理 聴覚障害 0 肢体不自由 5 ソーセージ包装・梱包、ハム塩漬、現場事務 内部障害 1 ハム包装 知的障害 6 原料検品、ソーセージ原料処理・充填、ハム梱包 精神障害 0 - この事例の対象となる障害

- 知的障害

視覚障害

難病(レーベル遺伝性視神経症) - 目次

1. 事業所の概要と障害者雇用状況

(1)事業所の概要

日本ハム株式会社のハム・ソーセージ製品の3割(約3万3千トン)を生産、東洋一の生産能力を持っており、関東全域と東北の一部エリア分を担当する当工場は、1963年に設立し、2000年に新工場を増設、太陽光発電システムや氷畜熱空調システムなどを備えており、省エネルギーや二酸化炭素排出削減を実現している。

(2)障害者雇用状況

当工場の障害者雇用状況は、以下のとおり(2006年10月時点)。

①雇用障害者数 13人(うち重度障害者数6人)

②雇用率 2.48%

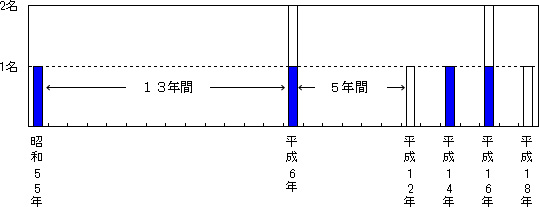

③在籍障害者の年次別雇用数(青色は、重度障害者)

当工場が、平成12年以降、1年おきに障害者を雇用した経緯として、日本ハム株式会社が障害者雇用率を工場や営業所、販売所等、事業所単位で捉えるようにしたことが要因の一つとしてあげられる。この方針転換は、特定の事業所に任せてきた障害者雇用を全社一丸となって促進する当社の強い意思の表れである。

また、もう一方の要因としては、項目2における視覚障害のある社員の職場復帰の努力を、職場が一丸となって応援したことを通じて、障害者雇用に積極的に取り組む意識が醸成されたことにある。

2. 中途視力障害者の職場復帰に向けた取り組み

(1)職場復帰に向けたリハビリテーションの実施

平成9年、26歳時に難治性視神経疾患レーベル病を発症し、1年後、両眼視力をほとんど失った中途障害者の白石正弘さん(35歳)は、その2年後の平成12年11月に職場復帰し、現在に至っている。

ショックで生きる気力を失いつつあったが、「自分が自暴自棄の生活を送っても、何も生まれない。これまで育て支えてくれた人たちを悲しませ苦しめるだけ。特に両親、そして職場の仲間たち。彼らの涙を笑顔に変えるのは、ひとえに自分のこれからの生き方にかかっている。私の目は光を失ったが、希望の光は失わない。むしろ前向きな生き方をして周囲に光を与えていきたい」と強く生きることを誓った白石さんに対して、新たに事務の仕事を設け、職場復帰のためリハビリテーションを受けてもらうこととした。

白石さんは、リハビリテーションセンターで日常生活を送るための基礎的訓練や歩行訓練、点字の読み書きを学ぶほか、それまで現場一筋で全く触れたことのなかったパソコン操作については努力の結果、現在の仕事に直結するエクセル、ワード、メールの操作技能を習得し、当工場は事務への配置により職場復帰を図った。

(2)新たな職務における取り組み

慣れた現場から不慣れな事務への転換に対する不安の中、白石さんは職場復帰後すぐに結婚し生活が安定。さらに、新しい職場の上司の山本保事務課事務係長が白石さんを勇気づけた。

山本係長は、初めて障害のある人と共に仕事をすることになったが、白石さんとの出会いが当工場の障害者雇用促進のきっかけとなった。

白石さんの復帰後最初の仕事は、電話交換とパソコン入力及び集計であった。パソコン入力については、山本係長から渡された資料を拡大読書機を使用して、音声読み上げソフトを組み込んだパソコンの画面に拡大文字を表示しデータを入力する。

電話交換は直ちにマスターしたが、パソコン入力については、文字変換の際に読み上げられる音声を聞き漏らすと確認を行わねばならず、併せて、聞き慣れない事務の専門用語を扱うため、神経を使い疲労する毎日であった。

障害のない社員であれば数分で終わる作業に数時間を要する中、仕事に対する達成感は得られず、また職場に迷惑をかけている思いも強くなり、何度か挫折しそうに白石さんに対して、山本係長をはじめ周囲の社員の励ましが白石さんに力を与え、一年近くを要したが苦難を乗り切ることができた。

(3)現在の状況

平成13年9月、白石さんは、これらの作業から現在の管理課生産管理係に異動。職務内容は、注文量に応じて各課に生産量を割り当て、人員や残業時間を調整するもの。月間・週間計画のフォローアップはもちろん、日々変化する仕事量に合わせて各課の繁閑調整をするため、人の応援依頼も行う。限られた人員を最大限に活かして、お客の要望に日々応えなければならない重要な職務である。神経を要する内容ではあるが、生産管理係は3人の小世帯であるため、家族的な雰囲気で十分なコミュニケーションを取ることができ、マンツーマンでデータの取り方やパソコン操作について説明することにより、白石さんは悩みながらもまた一つ大きな山を乗り越えようとしている。

3. 知的障害に対する取り組み

当工場で勤務する障害のある社員13人のうち、ほぼ半数の6人が知的障害のある社員である。特に山本係長が平成12年に障害者雇用の担当になってからは、雇用した障害者5人のうち4人が知的障害がある社員であり、今では知的障害者雇用が当工場における障害者雇用の大きな柱となっている。雇用状況について、以下、執筆者に対する回答形式で紹介する。

(1)もう一つ上の仕事にチャレンジしたい

執筆者 Aさんは肉から骨、筋、豚毛(とんもう)を取り除く原料検品の仕事ですね。人間の毛の何分の1かの細さで、白っぽい豚毛を、白やピンクの肉の中から探し出すのは大変でしょう。また、ナイフを使うということで危険はないのですか?

Aさん ホットドックに使われる肉で、審査基準が厳しく、当然のことですが、豚毛1本の混入も許されませんし、ナイフを使うので確かに神経を使います。しかし、10年以上もやっていますので、慣れました。製品納入先の会社のドックをよく食べますが「この肉は自分が加工したもので安全」と思いながらおいしく食べています。(笑)

執筆者 Bさんは、ソーセージ充填(腸詰め)ですね。腸詰め作業をテレビで見たことがあるのですが、大変難しいのでしょう?

Bさん 充填機で肉を送り出し腸詰めをするという機械操作は、残念ながらまだ任されていません。腸詰めされたものをステンレスの棒にかける作業をしています。吊す間隔を決められたとおりにやらないと製品の品質に影響が出ますので、それには神経を使います。いずれは腸詰め作業を任せてもらえるようにがんばります。

山本係長 多能技能員になることが目標ですが、仕事の変化についていくことは本人にとってゼロからのスタートになりますので大変です。慎重の上にも慎重にならざるを得ません。しかし、仕事は日進月歩以上のスピードで進んでいますので、新たな仕事をしなければならない時がかならず来ます。そういう意味からもみなさんの新しい仕事にチャレンジしたいという姿勢は評価できますし、期待は大きいですね。

執筆者 Cさんは1ヶ月間、アルバイトをして認められて入社されたそうですね。

Cさん はい。スライスハムの段ボール詰めのアルバイトをしていて、そのまま入社しました。私の前工程のスライスハムの包装は、むき出しの製品を包装するので、衛生管理や異物混入に神経を使いますが、私のところは包装された品物を段ボール詰めするので、気分的には楽です。しかし、みなさんそうですが、立ち作業で慣れるまでは結構疲れました。私もいつかは難しい前工程のハム包装をやりたいです。

執筆者 Cさんの仕事ぶりはすごいですね。製品包装ばかりでなく、製品包装したものを取り出しパレット積みし、それをまとめて運搬する作業までやっていましたね。しかも、一瞬も休みなく動いていて、気迫に押されて写真撮影をお願いするのを、ためらうほどでした。(笑) これだけ一生懸命休まず働く人がいるとは! ホント、ビックリしましたし、感動しました。

山本さん うれしい話ですね。

一同 (拍手!!)

(2)わかりやすい写真入りの作業手順書

Aさん 「時が解決する」というか、初めは苦労と思っていたことも、慣れがカバーしてくれます。仕事の手順や注意点を書いた作業手順書も写真入りでわかりやすいし、先輩も丁寧に説明してくれます。

Cさん 段ボール詰めのほかに、パレット積みやパレット運搬の仕事と、いろいろあるのが楽しいです。今のところは、慣れた作業のほうが神経を使わずにできるので、ありがたいです。

司会 うれしいことは?

全員 日ハムの社員であることに誇りをもって仕事をしていることかな。また、日本ハムファイターズの優勝は、本当にうれしかった。SHINJO最高!!(笑)

山本係長 みなさん、大のファイターズファンです。

Aさん ・Bさん 会社の観戦ツアーには欠かさず応援に行っています。今年はいつも行く東京ドームではなくて、千葉のロッテマリンスタジアムだったので新鮮でした。SHINJOさん引退しないで!

(2)障害の理解と安全対策の重要性

執筆者 これまでの問題点や今後の課題はいかがでしょう。

山本係長 覚えるまでは一般の人に比べて多少時間がかかりますが、慣れてしまえば全く変わりはありません。スピードは人によって違いますが、全員着実に前進しています。ですから最低賃金を割っている人がいないどころか、給与は一般の人と同じです。

問題点は、あったとしても一般の人と同じような内容で、「障害者だから」という理由で特別に困ったということはありません。あえていえば本人たちより、周囲の人の問題です。幸い今は周囲の理解も深まりましたし、本人の能力も一般の人と同じくらいにアップしていますので心配はありませんが、最初のころは「覚えが悪い」と、あからさまにいう人もおり、傷ついた人もいたと思います。

執筆者 ありがたい話です。いい話ばかりでなく、今のようなうまくいかなかった話も、これを読まれる人の参考になるはずです。確かに受け入れ職場で障害者と一緒に働く人の理解は大切ですね。もう過去の話とのことで安心しましたが、これから障害者を雇用する会社は、障害者が配属される前に、受け入れ職場のみなさんに対して、障害者雇用の社会的責任の認識や受け入れ時の留意点等の教育をぜひ実施して、言葉や態度で障害者を傷つけることのないようにしてほしいですね。さて、最後に今後の課題をお聞かせください。

山本さん やはり、安全対策ですね。ケガをしてもなぜケガをしたのかわからないという人がいます。これでは対策の取りようがありません。現場管理者や周囲の人は、特に安全面に気を配ってほしいですね。

執筆者 本人がパニックに陥って、状況を説明できなくなることもありますし、全体的に障害者に説明を求めることが難しいケースが多くなりがちです。おっしゃるとおり、管理者の安全に対する目配りは重要ですし、一緒に働く人たちは大変ですが、常に注意を払ってほしいですね。

いろいろとお話を伺ってきましたが、日本ハムの躍進、日本ハム茨城工場の躍進、北海道日本ハムファイターズの躍進、そして茨城工場の障害者雇用の躍進の理由がわかってきたような気がします。キーワードは、“情熱・一丸”ということですね!

山本さん おっしゃるとおりです!!

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。