機械化による作業工程の単純化により知的障害雇用を拡大

- 事業所名

- 京三電機株式会社

- 所在地

- 茨城県古河市

- 事業内容

- 自動車燃料供給部品、自動車燃料濾過系部品、自動車燃料制御系部品及び諸制御機器の製造

- 従業員数

- 1,635名

- うち障害者数

- 21名

障害 人数 従事業務 視覚障害 1 製品組立 聴覚障害 6 製品組立・検査 肢体不自由 3 製品組立・通い箱清掃・自販機の製品補充 内部障害 3 製品組立・検査、人事 知的障害 8 製品組立・通い箱清掃・自販機の製品補充 精神障害 0 - 目次

1.事業所の概要と障害者雇用状況

(1)事業所の概要

1949年に創立した当社は、親会社である株式会社デンソーと業務提携し、燃料供給系製品をはじめ、燃料濾過系製品、燃料制御系製品などの製品、 また、ガソリンフューエルポンプモジュール、ディーゼル噴射制御製品等、より高い機能、より高い信頼性を要求される製品づくりで次代のクルマ社会への貢献に取り組んでいる。

(2)障害者雇用状況

当社の障害者雇用状況は、以下のとおり(2006年10月時点)。

①障害者雇用数 21人(うち重度障害者数9人)

②雇用率 1.9%

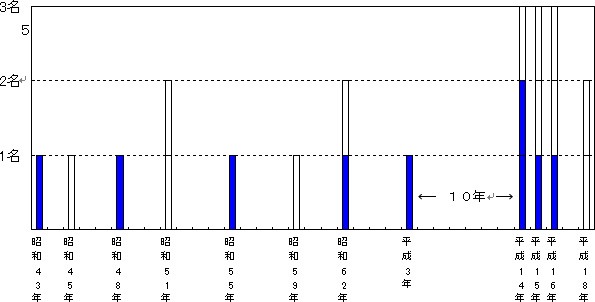

③障害者の年次別雇用数 (青塗りは重度障害者)

昭和43年から平成3年までは、平均して2~3年に1名をコンスタントに雇用しており、雇用率も1.8%~2.2%であったが、バブルがはじけてからは、厳しい経営状況を反映し、平成4年から平成13年までの10年間の新規雇用数はゼロ。平成12年までは法定雇用率1.8%を上回っていたが、平成13年には1.7%と、法定雇用率を下回った。

平成14年以降は雇用数を大幅に増やし、平成14年から平成16年まで毎年3名、平成18年は10月現在で2名を雇用した。

平成14年から現在までの5年間で11名の障害者(うち4名が重度障害者)、さらに雇用数全体の6割強である7名の知的障害者を雇用した。

2.障害者雇用拡大の経緯

(1)法定雇用率未達成に対する改善の決意

平成12年、組合専従の執行委員長から職場復帰する時、元の品質保証部から人事企画部人事課に異動となったことで、初めて障害者の雇用に携わることとになった市毛誠人事企画部副部長は、障害者雇用数が10年間ゼロ、平成13年には法定雇用率を割ったことに対し、企業の社会的責任を果たすため、障害者雇用の促進を決意した。

なお、平成18年には親会社である株式会社デンソーから障害者雇用を積極的に推進するよう指示を受けている。

(2)講演 ・講話で知識・実践を学ぶ

障害者雇用の知識やノウハウを持たず、すべてゼロからのスタートとなった市毛副部長は、あらゆる障害者雇用に関する講演会や講習会に出席し、知識の吸収と実践への反映に努め、また、講習会への出席により、株式会社ユニクロの障害者雇用に対する取り組みを知った。

「ユニクロは当時、障害者雇用納付金を納めるか、それとも店舗単位に法定雇用率達成をめざすか二者択一の決断を迫られていた。結果的には、後者を選んだわけだが、この決断と実践で障害者雇用優良事業所となり、経営にも好影響を与えている。当社もユニクロを見習い事業所単位で雇用率をとらえ、障害者雇用を一層前進させたい」と市毛副部長は話す。

(3)雇用機会の活用

また、市毛副部長は、公共職業安定所の合同面接会に参加する一方、養護学校や高等養護学校から実習生の受け入れを図った。また、事業所が埼玉と栃木の県境に設置していたことから、ろう学校に対しては、茨城県に加え埼玉県・栃木県まで足を伸ばして雇用活動を続けているなど、求職者の情報源となる機関に根気強く通った。

その結果、平成14年以降、合同面接会で、より多くの障害者と熱心な公共職業安定所の担当者と出会い、2名を雇用した。また、能力的に本当に大丈夫だろうかと恐る恐るスタートした知的障害者の雇用については、積極的な実習生受け入れが「案ずるより産むがやすし」の結果となり、職場の心配を一掃することができた。さらに、熱心な養護学校の先生に出会ったこともあり、養護学校卒業生だけで4年間で5名の雇用と定着に成功した。

3. 知的障害に対する取り組み

(1)他の社員と一緒の入社教育

正規雇用した高等養護学校の卒業生に対しては、他の社員と一緒に5日間の新入社員教育を行う。グループ討議にも参加し、発表もしてもらう。この社員教育の在り方については、逆に不安を生むのでは、と心配する向きもあり、勇気のいる決断であったが、目下のところはよい方向で結果が出ている。

彼らが障害のない社員と同じ土俵で教育を受けることは、プレッシャーもあり大変なことではあるが、5日間の研修を終了する時には、“不安”が“自信”に変わっている人がほとんどである。

(2)適性により配属先を選定

一人ひとりの適性を見て、それに合った職場を探し配属する。結果的には、彼らを同じ職場に集中配置しないで、他の社員の間に分散配置することになった。これが差別感をなくし、職場の中でもまれることが本人の向上心を高揚させ、技能の向上にもつながっている。なお、その結果、社員の中には最低賃金を下回っている人はいない。

普通自動車の免許をもっている人が1人、バイクの免許をもっている人が2人。能力的にも健常者と変わらない、あるいはそれ以上のレベルの人もいるという。

(3)作業内容と事業所の対応

知的障害のある社員の職務は、障害のない社員と同じ内容である。彼らが障害のない社員に伍して仕事をしている大きな理由は、彼ら自身の努力や周囲の社員の援助もさることながら、作業が単純化され熟練した技能や高度な判断力を必要としない、誰もが問題なく仕事ができる時代先取りの機械化が実現しているということである。

ものづくりの現場では、10年20年もかけて一人前になるような匠(たくみ)の領域は少なければ少ないほど、彼らが取り組める機会が拡大する。また、障害のある社員が他の社員に負けない仕事ができるということは、視力や筋力、反射神経、指先の器用さが衰えてくる高年齢者も作業しやすいということでもあり、機械化が求められる。

知的障害のある社員が他の社員と同じように能力を発揮できる職場づくりの取り組みは以下のとおり。

1)フィルターの組立

ベルトコンベアに乗って次々と流れてくる、アコーディオンのような蛇腹が燃料の不純物を取り除くフィルターの部品を、5人が分担し組立て製品にする。ベルトコンベアのスピードについては、追い立てられるほど速くもなく、かといって手が休まるほど遅くもない適度の速さに設定しており、手を休めなければならない時は自然に停止する。5人の作業は、実習により十分習得できるよう単純化されている。

2)レギュレーターの組立

自動車の燃料圧力を一定にするレギュレーターの組立についても、フィルターの組立と同様、全工程(アルミ加工部品をブラシでバリ取りし、バリ取りしたものをオイル洗浄し、次にエアで乾燥させる)はボタン操作のみで行う。一人による作業である。

3)通い箱の清掃

各種製品を入れてお客に届け、使用後はお客から工場に戻ってくる箱は、工場とお客との間を通い合うため、通称「通い箱」と呼ばれ、この清掃も大切な作業である。通い箱は大量でスペースを取り、場所の節約上あまり溜め置きはできないので、交代勤務で作業をこなす。

4)自販機の飲み物等の補充

工場内にある40台の自販機の飲み物等の補充も大切な仕事である。屋外設置のものについては、炎天下や寒風が吹く中での作業となるが、屋内でも設置場所が遠かったり階段があると品物を抱えて運ぶのは重労働となる。品切れは許されないが、担当する社員は黙々と取り組んでいる。

(4)支援機関の協力による生活支援

彼らの雇用については、作業遂行上大きな支障がなく、取り組みは順調である。しかし、社内では周囲の社員がカバーできるが、職場を離れたところで生じた問題には対応することは困難である。

授産施設を退所しアパートに入居した社員が、訪問販売により高額な宝石類等を買わされたことがあった際に、授産施設にお願いして月1回は施設職員に自宅訪問してもらっている。本人は自立意識が強いため、自宅訪問に対する抵抗感は見られるが、親代わりとして職員の必要最小限の訪問は当分欠かせない。

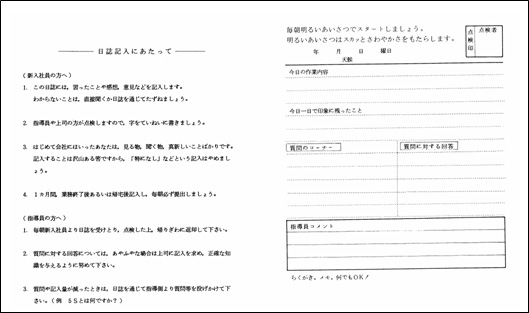

(5)日誌による悩みや問題点の把握

新入社員が困ったことやわからないことを質問しやすいよう、連絡帳ともいうべき教育日誌『あしあと』を提出してもらっている。

4. 今後の課題~障害者雇用率の向上を図るために~

短期間に障害のある社員の多数雇用に取り組んできたが、さらに市毛副部長は、「個人的な目標であるが」、障害者雇用率を現在の1.9%に満足することなく、将来は2.4%を目指したい、そのために工場ごとにばらつきのある雇用率を、株式会社ユニクロのように事業所単位でとらえ、バランスよく向上させたい、と考えている。

なお、当社の障害者雇用が進んだ背景には、障害者雇用に強い意志をもって臨んでいる市毛副部長の存在、トップの理解、親会社である株式会社デンソーの後押しに加え、温厚な人柄で総務と現場、障害のある社員をつなぐ一木茂(いっきしげる)人事課主務の役割が大きい。また、その一木主務が「思いやりあふれる現場の協力のお陰」と話すように、彼らと肩を並べて仕事をする周囲の社員が、彼らの勤務の大きな支えになっている。

障害者雇用率2.4%を目指すにあたって、全事業所でバランスよく障害者雇用を進めるためには、市毛副部長や一木主務の障害者雇用に情熱をもって取り組む意向を受け継ぐ社員を輩出できるかがポイントとなる。

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。