障害のある社員の可能性を信じ、数多くの職域にチャレンジする

- 事業所名

- 大東コーポレートサービス株式会社(大東建託株式会社の特例子会社)

- 所在地

- 東京都港区

- 事業内容

- 親会社の全部門の補助業務(廃棄文書処理、制服管理、名刺作成、文書発送、押印等)

- 従業員数

- 30名

- うち障害者数

- 21名

障害 人数 従事業務 視覚障害 1 名刺作成、社内文書作成、軽作業 聴覚障害 3 名刺作成、社内文書作成、軽作業 肢体不自由 5 名刺作成、社内文書作成、軽作業 内部障害 0 知的障害 10 事務作業(文書封入、シュレッダー、帳票・封筒の押印等) 精神障害 2 文書管理、データ入力 - 目次

1. 事業所の概要

(1)事業の概要

当社は、賃貸経営受託企業の最大手である大東建託株式会社の特例子会社として、平成17年5月に設立と同時に操業を開始し、同年8月に認定を受けた。更に平成18年3月には、グループ5社によるグループ認定を受けている。

当社の親会社の業務内容と全国展開による176箇所もの営業拠点には、契約文書等の膨大な事務業務、グループ内企業にも同様な事務業務が障害種別に関係なく、障害のある個々人の作業能力に応じた作業を多数設定した。これらの業務は、かつてアウトソーシングや臨時社員が行っていたが、親会社の方針により、当社の中心的な業務になっている。

今後も名刺作成については、関連企業からの受注拡大、親会社の本社及び支店からの各種業務の洗い出しにより、更なる職域拡大を図り、障害者の雇用促進に努める方針である。

親会社の業務内容

①賃貸建物の立案から設計施工・賃貸事業経営まで総合的に受託

②入居者募集と確保

③建物管理業務

④介護支援事業等

(2)基本理念

個人・社会・企業の調和を大切に、個人が障害を乗り越え、自立することで責任と自信を保持できる職場環境を創造し、働くことの楽しさ、将来の夢を託せる企業作りを目指す。

(3)親会社との契約について

包括的な「業務委託契約」により、人件費、販管費など全ての費用を親会社に請求することで、親会社及び関係会社の各部門からの作業を出しやすくし、障害者の職域拡大につなげている。

2. 障害者雇用状況

(1)職務内容

特例子会社設立に当たって親会社から出された以下の方針に基づき、職務を設定した。

①アウトソーシングや臨時社員が行っていた業務の内製化を行う。

②親会社で行っている業務の見直しにより、子会社で作業が可能な業務を積極的に発注する。

1)親会社からの受注

①全部門

廃棄文書の回収及びシュレッダー作業(粉砕処理)郵便物の回収・発送処理

②人事

親会社社員の給与明細書、退職社員の給与明細書及び源泉徴収票、その他明細書の発送

人事退職者書類の抜き取り、離職票押印、源泉徴収票の発送、労働保険申告書転記作業

社員手帳の発送及び管理

親会社社員持株会資料発送

親会社社員入社書類のスキャナー読み込み(データベース化への対応)

規程集等の印刷、封入、発送

③総務部

制服管理、女性社員・作業着等支店(退職者)から送付された制服をサイズ・数量確認しビニールに入れ保管、パート制服を保管業者へ発送

総務部主幹各種書類のスキャナー読込み(データベース化への対応)

ゴム印・ネームプレート・名刺の仕分け発送

名刺作成

挨拶状の梱包、発送

各種免許等の変更時印刷、封入、発送

④建設営業統括部

受注御礼の挨拶状、支店あて月次実績(月報)等、業績明細書の発送

⑤経理部

新規領収書の梱包及び発送

支店からのメール仕分け

経理伝票の回収

文房具の配達

⑥経営企画室

中途採用の社員用経営計画書、営業ツール資料の発送

⑦工事統括部

各種協力業者様宛請求書、各種明細書、安全ポスターの発送

工事業者様用作業員名簿登録、ゴム印押印

⑧購買部

損害保険更改業務

書類三つ折、封入、発送

⑨能力開発部

親会社社員用日報、セールスマニュアルなど各種マニュアル及び資料等の発送

建託士試験の開封処理

⑩テナント営業統括部

入居者様用アンケート入力

⑪営業企画部

カラー印刷、封入、発送

⑫TQC推進事務局

TQC大会後の返却物仕分け

大会集、CD、VTRの梱包・発送

2)関係会社からの受注

株式会社ガスパル

名刺の作成、経理書類・各種契約書類のファイリング及び入力業務

大東建物管理株式会社

名刺の作成、暑中見舞印刷、封筒ゴム印押印、法人県民税・市民税・異動届封入・発送、各種ファイリング、封筒等の押印、退職者の処理、給与明細発送、社員証製作

ハウスコム株式会社

名刺の作成、年賀状印刷

ケアーパートナー株式会社

名刺の作成、給与・賞与明細書・源泉徴収票の発送、社員証の作成、会社案内の帳合、各センター日報のファイリング、営業資料アプローチブック製作

大東建設株式会社

名刺の作成

ジューシー出版株式会社

名刺の作成

大東共済会株式会社

大東共済会への共済加入証書の封入・発送

健康保険組合

封入・発送

その他多数の業務があり、今後も更に作業量が増大する見込みである。

(2)勤務条件

従業員区分 正社員

勤務地 当社内

出勤日 週5日(月・火・水・木・金) (休日:年間125日)

勤務時間 8:45~17:15(休憩60分)

賃金と賞与 賃金:月給制、賞与:年2回(6月、12月)支給

社会保険 健康保険、雇用保険、厚生年金

休暇 有給休暇 初年度6ヶ月10日、1年半11日 2年半12日付与

慶弔休暇

3. 特例子会社設立の経緯

(1)障害者雇用に至る親会社の方針と取り組み

所轄のハローワークから法定雇用率達成に向けた指導を受けたことと併せて、法令遵守によって顧客からの高い信用度の獲得を図るため、親会社の経営トップが、特例子会社を設立することにより障害者雇用に対する積極的な支援を行うことを決断した。

(2)ハローワークの協力内容

①障害者雇用全般のコンサルタント

②当社と傾向が似ている特例子会社等参考になる企業の同行見学

③求職者の紹介

④特例子会社認定に向けてのアドバイス、社内基準作りと申請手続きのアドバイス

(3)東京障害者職業センター等のバックアップ内容

①障害者雇用全般のコンサルタント

②当社と傾向が似ている特例子会社等参考になる企業の同行見学

③求職者の紹介

④特例子会社認定に向けてのアドバイス、社内基準作りと申請手続きのアドバイス

(4)先行特例子会社の協力

先行特例子会社を数多く見学し、質問に対しては全て回答してもらいながら、仕事の進め方など学んだ。なお、中には3度、4度と見学を受け入れてくれた事業所もあった。

(5)障害者雇用助成金の活用

特定求職者雇用開発助成金、重度障害者介助助成金、第1種作業施設設置等助成金(設備)等の助成金を活用した。

4. 取り組みの経緯~障害者雇用に伴う混乱から学んだこと~

障害のある社員の雇用により、職場で確認された問題点は、以下のとおり。

①文字の理解が苦手な社員がいること(「これってなんて読むの?」)

②「注意・叱る」言葉により社員の気持ちを萎えさせてしまうこと

③挨拶、返事をしない社員がいること

④落ち込みや発熱等により、再三、早退や欠勤する社員がいること

⑤男女間のトラブル

これらの問題点に対する取り組み等から導き出された対応方法は以下のとおり。

1)注意することで当事者との距離が近づいたこと

必要なことは指摘することが重要であり、その際には彼らの正面に立って行い、障害のある人として見るのでなく、一人の人として、その人自身を知り尊重することが大事である。

2)勤務する上で必要不可欠なことを示し、指導すること

「良い報告」「立派な返事」「結果重視」の3点を、いずれも仕事をする時になくてはならないこととして示し、不十分な社員に対しては指導を行う。

3)朝礼や終礼の場や、週間目標の設定等により改善が図られたこと

朝礼・終礼においては、当番が3分スピーチを行うほか、10項目もの挨拶用語の唱和を行う。

挨拶用語10項目

おはようございます。お疲れ様です。少々お待ち下さい。お待たせいたしました。

かしこまりました。申し訳ございません。失礼いたします。ありがとうございます。

今後とも宜しくお願いいたします。お先に失礼いたします。

加えて、「すぐ報告する」「嘘をつかない」「笑顔で挨拶する」という社内ルールを決定し、遵守する取り組みを行うほか、個別対応として、全員が一人ひとり書いた年間・週間目標を掲示し、作業意欲の向上や勤務態度の改善を図った。

なお、作業の混乱を防ぐため、当日の作業内容と担当者が一目で把握できるよう、壁に掲示した。

一方、管理者による障害のある社員に対する認識については、「障害者のことを勉強してこなくて良かった」「知的障害者は○○ですからこの仕事はできません」「自閉症は□□ですからこの仕事はできません」といった、「障害者ですから」と言う固定観念を排除するようはたらきかけた。

これらの取り組みにより、障害のある社員と、彼らを雇用する管理者の新たな可能性が見出され(障害者雇用の経験が浅い素人集団でも結構やれる。知的障害者の作業能力は単純繰り返し作業だけではない。事前の練習・段取りで結果が決まる等)、結論として、当社で設定している職務内容に対しては、知的障害者の人たちは十分遂行できる、と判断している。

5. 取り組みの内容

(1)募集と採用

ハローワークに求人票を出し、面接、実習、トライアル雇用を経て採用している。なお、平成18年度からは、知的障害者養護学校からの新卒者も採用している。

(2)職場環境

親会社と同じフロアで仕事をすることで、社員のモチベーションが高まる一方、障害のある社員の礼儀正しい挨拶に、本社の社員が見習うといった相乗効果をもたらしている。

(3)相談や問題解決に向けた体制づくり

①障害者職業生活相談員3名を配置し、作業指導やプライベートの相談などきめ細かな指導や対応を行っている。他の5名の障害者職業生活相談員は、ケースバイケースで対応している。

②社員の生活上の問題については、地域就労生活支援センターや家族との連携により、迅速に対応し問題解決にあたっている。

③家族連絡会を年3回開催し、家庭との連携体制を作っている。

(4)能力開発と教育訓練

基本作業を確実に行うことに主眼を置き、障害者職業生活相談員が中心となり、安全教育や作業手順について訓練内容を企画する。100項目を作成し、1回15~30分で順次行っている。

(5)作業上の工夫

1)カルタとりや早読み競争による習得

全支店名(176箇所)をカードに書き、読めない支店名を覚えるため行う。

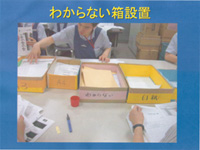

2)「わからない箱」の設置

シュレッダー作業の効率化を図るため、用紙サイズの分類やクリップの取外し等の作業において、分類し難いものを入れる箱。

3)手すき時にできる作業を常時準備しておく。

(6)福利厚生

レクリエーションについては、旅行や、親会社との合同行事(ソフトボール大会、お花見、鏡開きを実施し、社員の親睦を図っている。

6. 取り組みの効果、今後の課題

(1)効果

当社の取り組みにより、平成19年1月時点で、グループ5社における障害者雇用率は2.32%に達しているが、当社がグループ企業に対して障害者雇用のアドバイスなどリーダー的役割を果たすことで、グループ企業の障害者雇用の意識が高まり雇用率アップに繋がっている。

(2)今後の課題

新規職域の開拓として、現在、各支店で当社への発注業務の洗い出しに対して、受け入れ態勢の整備(新規職域の拡大と受注量の増大による障害者の人員体制の計画)を行う意向である。

副理事長 小林 幸夫

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。