作業手順と指導方法を構築し、知的障害者の特性を活かした特例子会社を設立

- 事業所名

- 花椿ファクトリー株式会社(株式会社資生堂の特例子会社)

- 所在地

- 東京都港区(本社・汐留作業所)・墨田区(墨田作業所)

- 事業内容

- 化粧品の加工・セット作業(親会社の鎌倉工場から業務委託)及び汐留ビルのオフィスサービス業務

- 従業員数

- 25名

- うち障害者数

- 19名

障害 人数 従事業務 視覚障害 0 聴覚障害 0 肢体不自由 1 化粧品の加工・セット作業 内部障害 0 知的障害 18 化粧品の加工・セット作業他 精神障害 0 - 目次

1. 株式会社資生堂の概要

(1)企業理念の制定

当社の親会社である、化学工業、化粧品の製造・販売等を事業内容とする株式会社資生堂には、1921年に業務革新上留意すべき心構えとしてまとめられた、社訓ともいえる「資生堂五大主義」があり、その精神を引き継ぎつつ、今後において「資生堂は何をもって世の中の役に立っていくのか」という企業使命・事業領域を定め、併せてそのための行動規範を1989年に企業理念として制定し明文化した。

(2)企業使命・事業領域

多くの人々との出会いを通じて、新しく深みのある価値を発見し、美しい生活文化を創造する

(3)行動規範

①お客さまの喜びをめざそう

②形式にとらわれず結果を求めよう

③本音で語りあおう

④広く深く考え、大胆に挑戦しよう

⑤感謝の心で行動しよう

(4)職場改善の取り組み

誰もが生き生きと活躍できる職場づくりを目指した取り組みの経緯は、以下のとおり。

2000年 ジェンダフリー「男性も女性も共に自分らしさを発揮できる職場へ」の活動

2004年 障害者の能力発揮支援 障害者の採用拡大と定着支援

2005年 あらゆるハラスメントをなくす

2006年 風通しの良い職場風土づくり

2. 特例子会社設置の経緯

(1)設置の計画と準備

株式会社資生堂の障害者雇用については、ノーマライゼーション「障害のある人もない人もともに働く」という考え方で、全国の100ヶ所以上の事業所で必ず1人以上は採用する方向で進めてきた。

しかし、化粧品の製造・販売を主たる業務としている資生堂では、美容部員や営業部員の多い職場が多いことから、彼らが働ける職域が少なく、採用が思ったように進まない状況が続いた。そこで、2004年の秋に方向転換し、2007年4月に特例子会社を設立する計画で準備・研究に取り組んだが、2005年時点で障害者雇用率が伸び悩んでいたことから、1年以上前倒し、当年中に設立することとした。

それからは、同業他社をはじめ多くの特例子会社を訪問し話を聞き、実際の現場を見学しながら、資生堂にマッチした特例子会社像を模索してきた結果、2005年11月に、①知的障害者の特性を活かした工場での簡易作業を主な業務とすること、②比較的目が行き届き危険場所が少ない墨田作業所とすること、について決定した後は設立に向けて進み、特例子会社設立に方向転換後1年数ヶ月という速さで、2006年1月に当社を設立することができた。

また、知的障害者の募集にあたっては、ハローワークや就労支援センター、特定非営利法人WEL‘S新木場の協力を得て行った。

2004年秋 特例子会社設立のための準備・研究をスタート

2006年1月 会社登記・設立

2006年2月 職場実習→トライアル雇用→本採用

2006年4月 13名全員を契約社員として採用 「墨田作業所」正式稼動開始

2006年5月 11日、特例子会社及び関係会社グループ適用認定書受領

2007年4月 「汐留事業所」開設、新たに6名採用

(2)職場の設定

当社の事業内容は、鎌倉工場からの業務請負で化粧品の加工・セット作業である。ここに至った経緯について、特例子会社である当社の業務をどうするかは、清掃業務や経理業務など、いくつかの職種を検討したが、特に知的障害者の特性を活かせる仕事であること、既存の施設の転用が可能であるなどの点から、工場のラインの一部を特例子会社化することとし、対象工場を検討した結果、セット作業や仕上げ等比較的簡易作業を行っていること、作業環境面で製造設備がないため危険度が低く、面積規模面でも適当で目が行き届きやすいことなどの理由から、鎌倉工場墨田作業所に受け入れてもらうこととした。

(3)採用

外部支援機関、区の障害者雇用促進センター、NPO法人等の協力を得て進めた。支援機関とは常に密接な連携をとりながら推進している。

3. 取り組みの内容(作業方法と手順の構築)

(1)基本的な考え

1)「品質第一」を優先に、「最初はわからない」ことを前提に

作業手順の構築にあたって最も優先したことは、「品質第一」である。また、障害者といっても、どれくらいできるのかできないのかわからないため、「最初は分からない」という前提で構築すればよいと考えた。

2)作業手順・マニュアルを作成し、指導するスタッフにも統一して提示する

資生堂「眉墨えんぴつ」という製品を基本に作業手順を構築した。従来、墨田作業所で行っていた作業手順を一つひとつ分解し、「誰がやってもできるようにする」ことと、「もしかしたら間違えるかもしれないから、間違えたことをわかるようにするにはどうするか」という視点で見直し、作業手順のマニュアルを作成した。

なお、作業マニュアルは、障害者用であると同時に、指導するスタッフにおいても、人によって教え方や内容が異ならないよう、統一した手順で説明できることを徹底する上で役立っている。

3)抽象表現を一切排除

障害者が苦手とする「これくらい」「この程度」といった抽象表現を一切やめて良品と不良品の違いをそれぞれ実物で見せて理解を図った。

作業方法と手順の開発にあたっては、鎌倉工場墨田作業所の社員が積極的に取り組んだ。

この開発により、今日に至るまで不良品ゼロという大きな成果が続いている。

(2)作業手順の構築

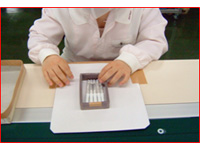

墨田作業所での作業を分解し、概ね、①数える②折る③貼る④置く、の4つに分類、それぞれの補助ツールを作成した。

1)数える

6本で1箱の「眉墨えんぴつ」のセットにおいて、確実に6本にするため、ゲージを作成した。ゲージが一杯になれば6本になり、数える必要はない。なお、ゲージは試行錯誤しながら現在の形状となり、他の製品の時にも役立っている。

もう一つ、数を確実に数える器具について、小さなかごを仕切り5つの枡を作った。例えば、1つの枡に3個づつ入れることにより15個数えたことになる。数えが苦手な人でも、1・2・3のリズムは間違わず、正確に数を揃えることができる。

さらに、確実性を高め、数えた物の間違いがわかるようにするため、秤で計量する工程を組み入れた。

台秤の目盛りの部分を隠し、所定重量で針が示す位置にあけた窓に針が見えたらOK、見えなかったら不良と判断できるようにした。

2)折る

アイブローペンシルのケースの組立においては、わずか1センチ角ほどのスリムな透明ケースの自分の指先より小さいフラップを、指先で起こして組み立てる。

Yさんは、どうしても指先で起こすことと、調度いい力加減で立体に組み立てることが困難な状況が見られたが、長さと太さを微調整した箸の先をフラップに入れ、フラップを起こすことによって上手に組み立て、今では他の社員と遜色ないスピードで作業できるようになった。

3)貼る

鉛筆のシール貼り作業を、一つひとつの動きに分解し、以下のようにやり方を標準化した。

左手でキャップを下に立てて持ち、号数表示から2ミリ離して貼る。その際、シールの号数表示が鉛筆の号数表示の左側の山に来るよう軽く貼る。

加えて、正確に貼れなかった場合を考え、良品 ・不良の実例をつくり「検品」工程を組み入れた。このことにより、良品 ・不良を確実に見分け不良品を防止している。

4)置く

印字機で製造記号を捺印するために袋を置く作業においては、通常は、ベルトに直接目分量でおきますが、それを確実にするためにホルダーを作成した。ホルダーの枠内に置けば、適切な位置、間隔、数で捺印できる。

(3)構築した作業手順を活かす作業指導

品質第一を最優先に、以下の点を考慮した。

1)一人が担当する工程をできるだけ少なくする

通常は、一人が箱を組み立て、眉墨を6本入れ、検品するが、障害者の場合は、箱を折る、6本数える、検品する作業にそれぞれ専属配置している。

2)個々の障害特性や適性を踏まえた配置

ラインがスムーズに流れるよう割り当てる場合に、鉛筆のシール貼り作業に4人が並んで行った際、1番目が好きな社員を3番目に配置すると極度に効率が落たり、自分の作業をしながら他の社員をフォローできる人がいるなど、様々な状況が確認された。まずは、社員ができる作業内容で取り組んでもらった。

3)スタッフによる確認

工程のポイント、ポイントにスタッフを配置し、でき具合いや品質をチェックした。

4. 取り組みの効果と今後の展望

(1)取り組みの効果

現在の生産状況について、障害のない社員の50~60%まで向上、個々人の作業レベルも向上してきている。

また、現在、不良品はゼロで、作業中に不良を発見することもある。ケースに入っている鉛筆の向きが反対であることを、その作業を担当した社員に指摘する。

なお、作業配置については、最初は適性を重点に割り当てていたが、現在は誰もがどの工程でも対応できるようになりつつあり、知的障害による苦手な面については、このような工夫があれば、どのようなセット作業もできると確認している。

(2)オフィスビルにおける障害者雇用の展望

障害者雇用率達成指導の内容が見直され、未達成企業に対する指導が今後の大きな課題となる中で、当社は障害者雇用の拡大に向け、地道な取り組みを行っている。

なお、当社は、今後本社の所在する汐留オフィスにおいて、オフィスサービス業務の開始に向けて動き出している。首都圏の各ビルにおける企業では、オフィス付帯業務について、大半がアウトソーシングに依存しているなかで、障害者の雇用の場を拡大しようとする当社の取り組みにも注目すべきものがある。

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。