障害者雇用が生んだ経営の合理化

- 事業所名

- 株式会社毎日リネンサプライ

- 所在地

- 愛知県名古屋市

- 事業内容

- リネン品の貸与及びクリーニング、宿泊施設用商品の販売

- 従業員数

- 82名

- うち障害者数

- 23名

障害 人数 従事業務 視覚障害 0 聴覚障害 0 肢体不自由 0 内部障害 1 シーツ等クリーニングの仕上げ 知的障害 21 シーツ等クリーニングの選別、計量、仕上げ、結束、運搬 精神障害 1 包装、結束 - 目次

1. 事業所の概要

当社は、昭和40年に前身である「毎日商会」を設立し現在に至っている。創業以来、工場の近代化、省力化、自動化を推進し、着々と事業を拡大してきた。

リネンサプライとは、亜麻布(LINEN)の供給(SUPPLY)を意味しているが、現在では、全ての繊維製品を取り扱う総合リース業に発展している。繊維製品をリースし、洗濯から破損箇所修理、製品管理、配送まで当社が請け負うシステムとなった。また、クリーニングのみならず、宿泊施設用品の販売も手がけるなど、総合的なサービスづくりに努めている。環境に配慮し、使い捨てからリユースの時代を迎え、需要はさらに高まっている。

現在、パート、正社員を含めた従業員82人のうち、23人が障害者である。障害のない従業員の多くは事務職や営業、発送業務に携わり、工場内の従業員のほとんどが障害のある従業員である。

2. 障害者雇用の経緯と現況

(1)経緯

約20年前に、社長の知人から「なんとか障害者が働くことのできる場所はないか」と相談を持ちかけられたのがきっかけである。人材不足も重なり、採用することとしたが、当初は、障害のある人と接した経験のある社員はおらず、どの程度作業ができ、どの程度理解できるのか手探りの状態で指導にあたった。作業に時間がかかるため、周囲の従業員からの抵抗も多く見られ大変苦労したが、こつこつ指導した結果、少しずつ彼らが対応できる仕事の範囲も増えた。当社の設立当初は女性パートが業務の主力であったが、現在は彼らが業務の主力を担っている。

(2)知的障害者の勤務状況

重度の知的障害のあるAさん(37歳)は、勤続22年であり、障害のある従業員の中では最古参であり、彼の努力がその後の障害者雇用の拡大を生み出すこととなった。お客の氏名や、商品名などはほとんど記憶しており、高い精度で作業を遂行している。

3. 取り組みの内容

(1)採用

知的障害者を採用するにあたって、面接だけで適性を判断することは難しいことから、本人と当社とのミスマッチを防止し定着率を高めるため、採否の判断に際しては実習を取り入れている。

1)養護学校の実施する「産業現場等における実習」の活用

多くの養護学校高等部が、労働に対する意識や職場における人間関係を学ぶために実施する「産業現場等における実習(現場実習)」を活用し、高等部2年生から実習を受け入れている。

実習生は、当社の仕事を知ることができるとともに、採用時にはある程度作業を習得しているため、本人、当社ともに納得したうえで採用することができる。

また、在学時の実習時には、本人を理解する学校からの支援も受けやすい。

2)トライアル雇用制度の活用

短期間(原則として3カ月)の試行的な雇用を通じて、当社と障害者がお互いに適性を判断したうえで、本採用に移行している。本人は実際に賃金をもらいながら作業することで自分の適性を見極める一方、当社は本採用を意識しながら適性を判断し、本人のがんばり次第で正規採用への道を開いている。

これらの制度を活用してきた結果、離職率は非常に低く、何人かは健康面の問題や保護者の転居によるやむを得ない理由により退職したが、ほとんどの障害のある従業員が10年以上のベテランである。

(2)作業設備

単純作業を得意とする知的障害者が、作業を理解し適応できることや、彼らの能力を引き出せるよう、業務を細分化した。

また、製造業の技術屋として勤務した経験がある社長の経験を生かし、機械メーカーと「こんな機械を作って欲しい、こういう装置が欲しい」と打ち合わせを重ね、現在の工場を設計した。

彼らが困難な部分を機械化することで、彼らを戦力として活用することができ、また少ない人手で生産性を上げることができた。またその結果、人件費の削減にも大いに貢献した。

1)コンピュータによる製品の一元管理

Aさんに任された製品管理作業については。製品によりボタンが分かれているコンピュータの操作によって、製品は自動的に洗濯機や乾燥機に選ばれる。また、製品は設定した範囲の重さでなければ次の行程に移らないよう設計されている。

この操作を誤るとお客が求めるものとは違った仕上がりになるが、Aさんは、たくさんの製品の種類やお客の氏名を覚えているため、ミスはほとんど無い。

また、大型洗濯機における洗剤や柔軟剤、漂白剤の量、温度等はすべて製品別にコンピュータによって管理している。

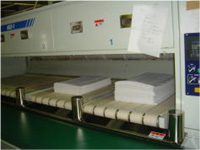

2)シャトルコンベア

大型洗濯機によって洗い終わった製品は、シャトルコンベアによって乾燥機へと自動的に運ばれる。また乾燥機への製品の投入について、シャトルコンベアは空いている乾燥機を識別し自動的に投入する。乾燥が終わった製品は作業者の前に落下し、障害のある従業員が一枚一枚、仕上げの工程であるプレス機に投入する。

3)大型製品の仕上げ

洗濯を終えたシーツなどの大型製品は、シーツの端を機械につなぐと自動的に機械がシーツを吸い込み、乾燥やアイロンがかけられる。障害のある従業員は他の重要員とペアを組むことで、作業のテンポが保たれトラブル等にも対応できる。

4)検査

知的障害のある従業員にとって、製品によって異なる微妙な破損状況等を見極めることは困難な場合が多いため、破損箇所や汚れはカメラ検査によって自動的に識別される。この設備により、不良品を流通させることはほとんど無くなった。

5)たたみ機

製品の大きさや種類は自動的に識別され、自動的にたたまれた製品が、作業者の元に届けられる。障害のある従業員は、製品が貯まると出荷のためのコンテナに運ぶ。

(3)表示の工夫

1)機械における表示

障害のある従業員が直接操作する機械には、スイッチの内容や注意事項など、わかりやすい表示を添付している。

2)目標の表示

作業日報を掲示し、当日の目標を明確化している。現在の出来高が確認でき、本人のやる気につながる。

(4)支援機関等との連携による生活面の支援

障害のある従業員の中には、通勤寮やグループホームで生活する人も多いが、通勤途上や生活面でのトラブルも見受けられる。これらの解決のためにも、保護者をはじめ通勤寮やグループホームの支援員とも連絡調整を行っている。

また、本人に不適応が見られた時など、必要に応じて地域障害者職業センターのジョブコーチを活用している。

4. さいごに

(1)取り組みの成果

リネン会社というと、多くの従業員が必死になって業務をこなしているというイメージを受けるが、当社は少ない社員がゆとりを持って作業を行っている印象を受ける。

障害のある従業員にとって働きやすい職場作りが、結果的には全従業員が働きやすい職場づくりとなり、また、彼らに任すことができる作業を生み出すための作業の合理化への努力をバブル時代から進めてきたことで、バブル崩壊後も慌てることなく確かな経営基盤を作ることにつながっている。

当社の障害者のある従業員は、休まず、やめず、きちんと働いてくれる。また、出来高の変動が少なく安定した生産が期待できるため、当社における評価は高い。これらは彼らの個性や障害特性を理解しようとする経営陣の姿勢と、長きに渡って工夫を積み上げてきた職場環境作りの努力のたまものと言える。

当社においては、彼らは無くてはならない存在となっており、彼らの職場環境をさらに充実し、全従業員の半数以上を障害者にしたいと意気込んでいる。

(2)さいごに

障害者雇用率については、法定雇用率1.8%を大きく下回り、特に知的障害者雇用が進んでいない現状の中、障害者中心の職場づくりとして、20年も前から特に知的障害者を積極的に採用し、健常者に負けない戦力として活用することに成功した当社のビジネスモデルを研究することは、障害者を雇用しようとする企業にとって大いなる指針となる。

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。