「働きたい」と思える、夢のある職場づくり

~一人ひとりにそれぞれの役割を求め、応えてもらう関係づくり~

- 事業所名

- 東洋産業株式会社

- 所在地

- 滋賀県野洲市

- 事業内容

- リネンサプライ、繊維製品の縫製加工・卸販売

- 従業員数

- 152名

- うち障害者数

- 14名

障害 人数 従事業務 視覚障害 0 聴覚障害 1 ホテルリネン部門(洗い) 肢体不自由 0 内部障害 0 知的障害 13 入荷リネンの検品、仕分け、シーツの機械投入、タオル仕上げ等 精神障害 0 - 目次

1. 事業所の概要

(1)概要

当社は、1967年3月に東洋ドライクリーニングセンターとして創業を開始し、その後、本社工場の拡大等を経て、1990年に現在の本社所在地でもある新工場での操業をスタートした。

事業内容は、リネンサプライ、繊維製品の縫製加工、繊維製品の卸販売とトータルに展開している。工場は、最先端技術とこれまでの経験の積み重ねとしてのノウハウを合わせた近代的衛生工場であり、現在はより厳しい衛生管理が必要となる需要に応えるためクリーンルームを整備している。

現在の営業範囲は、県内はもちろん、近隣の京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、三重県と広範囲に及び、主要な取引先は総合病院や福祉施設、一般企業、ホテルやゴルフ場である。

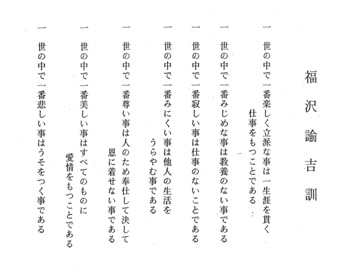

(2)理念

いずれの取引先においても高い品質と高いサービスが求められ、衛生法令による規則の遵守は当然のこと、責任ある品質管理体制の徹底化を図っている。それは経営理念に謳われている「環境・品質・サービス・感謝・奉仕」の精神を基本としつつも、様々な「求め」に確実に応えていくために、まず何よりも「夢のある会社であること」「明るい職場であること」「仕事にやりがいがあること」という3つの目的が互いに結びつき、それぞれが重なる領域を大きなものにしていく必要があると考えている。

その思いはこれまでの実績としての「信頼」「信用」と、現在の「言葉」「行動」、そしてこれからの「結果」とが合致することでもある。信念は「信頼」と「信用」を通じてよりよきサービスとして形を成し、良質なサービスを提供することが社会的責任の一端を引き受けることにもつながるはずだ。

また、逆に言えば、社会的責任を引き受けていくことが将来への「信頼」と「信用」につながり、信念をより強固なものへと高めることになる。こうした両方向への(からの)働きかけがあって、いい循環が形成される。

企業としての存続と発展の中で、先に述べた3つの目的に共感する人の「働きたいという意思」を雇用につなげていく意向である。門戸は最大限に広げてある。そこには障害者雇用に特化することなく、意欲ある人材を職業人として育てていく風土がある。人が育ち、企業が育つ。それは変わってはいけない企業の理想の姿である。

2. 障害者雇用の経緯と現況

(1)先行事例の見学~「ともに働くこと」への気づき

近年、企業の社会的責任の高まりとともにコンプライアンス(=法令遵守)による取り組みが求められている。当社においても当初、障害者雇用に取り組むことになった経緯は法律によるものであった。今となっては古い話なので曖昧さを拭えないが、25年程前に行政からの要請があり、その後雇用に向けての検討を開始した。しかし、その時点では障害者雇用の経験はほとんどない状態であり、まずは他社を見学することから雇用への足がかりとした。できるだけ多くの具体的取り組みに触れる考えもあり、見学先は複数とした。

見学先では、程度の差こそあれ、それぞれの企業が何らかの工夫をすることで雇用を実現していたが、なかでも印象に残っていることは、作業工程の改善(=細分化)と、何よりも一人ひとりの障害のある従業員が十分に仕事をこなしている姿であった。それぞれの従業員がそれぞれの役割を理解し、納得し、役割を果たすという職業人のあり方から、「これならやっていける」感触を得た。また、経験のなさと障害への理解の浅さから難しく考え過ぎていたところもあったが、彼らの働く姿を目の当たりにして、心配の度合いはかなり和らいだ。

「共に働いていける人を採用していこう」という思いは、以後積極的に障害者を受け入れる理念として現在まで受け継がれ、継続して取り組んできた一つの結果として、1994年には、「障害者雇用優良事業所労働大臣表彰」を受賞した。

(2)障害者の雇用状況

当社には、障害のある人が15人働いている(うち1名は職場適応訓練による訓練生)。152人の従業員のうち常用労働者は121人で、平成18年6月時点での障害者雇用率は13.2%となっている。

なお、15人の障害のある従業員(知的障害14人(うち重度3人)、聴覚障害1人)の雇用状況は表1のとおり。

勤続年数については、10年以上が5人であるのに対し、2年未満(数か月~2年弱まで幅は広い)が6人である。採用活動を継続して行ってきた背景には、雇用している障害のある従業員がそれぞれ頑張っていてくれるからでもある。なお、2006年は障害のある従業員数の増員を決め、初めて障害者就職面接会に参加した。面接会では障害者の「働きたい」という意欲を感じ、その場を通じて3人を採用した。

| 表1 障害者の雇用状況 | (2006年12月現在) |

|

また、勤続21年になる聴覚障害のある男性は、係長として部下の指導に当たっている。採用時に比べ、人に対しても仕事に対しても積極的な様子が窺われ、「責任」の効用を感じている。

3. 取り組みの内容

(1)基本的な考え方

障害者雇用を進めるに際して、まずは採用段階での見極めが定着に向けて大きな影響を与える。

もちろん、「働きたい」という意欲を何よりも重視してはいるが、軸となる選考基準は自立できるかが全てであり、具体的には何といっても食事やトイレ等の衛生習慣と自立通勤ができるかにつきる。ただし、自立といってもそれは決して大袈裟なことではなく、自分のことは自分でやろうとするといった意味であり、その際、家庭の協力は欠かせない。

たとえば、欠勤等の連絡は必ず本人から知らせてくることを基本にしている。口下手であっても文章が上手でなくても、自分の意思は自分で伝えることが大切である。過保護は何もいいことはない。保護者から連絡があった場合には、「連絡は本人からですよ」と、はっきりと意見する。

(2)柔軟な雇用形態の設定

事業所から見れば従業員一人ひとりに求める役割があると同時に、働く人から見れば一人ひとりにはそれぞれの様々な事情があるため、何らかの調整や配慮が必要になる。

たとえば、勤務時間については、正社員は8時45分~17時まで、準社員は9時~16時30分までと設定しているが、準社員については勤務日を比較的柔軟に設定することができるようにしている。障害のある人も正社員や準社員と、雇用形態は異なるが、社会保険等の面では大きな違いはない。

また、雇用形態は固定しておらず、選択ができ、もちろん登用もある。採用時は準社員であったが現在は社員となった人もおり、逆に社員として採用したが、本人が時間的なこと等から準社員を望めば、準社員へと変更している。

リネンサプライ業は年間を通じて、ゴールデン・ウィークや年末・年始といった世間一般の休みの時期が忙しく、時期によっては無理をしなければいけないこともあるが、障害のある従業員は普段と変わらず頑張ってくれる。だからこそ、自然体で障害者雇用を進めることができる。

(3)職場配置と個別目標の設定

本人に最も適した作業に配置させることが、職場への適応さらには定着を図る上で大事な条件である。適切に配置できれば生産効果が上がり、周囲から認められ達成感を持つことで、より一層のやる気につながる。

採用後しばらくは必要最小限の仕事を任せる中で、鈴木喜展代表取締役会長や専務取締役が本人の適性を把握し、リネンサプライ事業のいずれかの部門(=グループ)へと配置するようにしている。

部門は、①入荷・点検・洗い、②タオル(仕上げ)、③シーツ(仕上げ)、④ユニフォーム・ランドリーの4部門に分かれており、各部門には現場を取りまとめるリーダー1名とサブ・リーダー数名を配属している。

また、誰にとっても仕事のやりがいには役割(=目標)が大事と考え、個別に目標を決めている。日に○枚といったようなシンプルなものではあるが、目標を本人が記入することと、リーダーからのフィードバックにより、自然と意識付けがなされるよう図っている。

(4)ふれあいを基本とした指導・援助

「目配り・気配り・心配り」の実践として、会長あるいは専務が日に数回、仕事場を訪れ、その日の状態や普段との違いを把握している。口出しはせず、実質的な事柄はリーダーに任せている。トラブル等が生じた際には、障害者職業生活相談員でもある工場長や専務も交え、「その時、その場で」問題に向き合う。

ふれあいを通じた関係が、彼らを注意するときにはきちんと注意するメリハリのある対応を引き出す。ある時、一人のリーダーが言った。「愛があるから怒るんやで」

なお、会長は日課としてバスによる職場の送迎を長年行っている。送迎の時間はざっくばらんな話ができる時間でもある。交わされる会話はちょっとしたことで、時間も長くはないが、毎日のことだからこそ小さな変化にも敏感に感じ取ることができるし、「風邪はひいていないか?」「食事はきちんと食べているか?」といった何気ない言葉にも本人とのつながりが生まれる。反応はまちまちであるが、総じて嬉しそうな表情をすることが多い。

送迎を続けて行うことで、これまでできなかったことが突然できるようになることもある。バスの乗り降りの際に自ら挨拶をするようになったり、バスのドアを乱暴に閉めた時「ゴメンナサイ」と素直に口にすることができるようになった人もいる。

「バスの運転に倣っていうなら、1年365日運転している気持ちや。元気に仕事に来て欲しいからな」と会長は話す。日々繰り返される有意義な時間である。

(5)職場環境の改善

職場環境を快適にするため、トイレを従業員が気分良く使ってもらえるよう改装し、加えて、休憩時間等の混雑に対し自由な時間が妨げられないよう増設した。気分は職場の雰囲気や仕事への意欲を左右する。「明るい職場」「夢のある職場」を口にするだけでなく、実際に感じてもらえるよう取り組んでいる。

4. 取り組みの効果・今後の課題等

(1)取り組みの効果

ある部門では障害のある従業員たちが就業前に毎日、しかも自発的に掃除をしている。自分たちが仕事をする場所は自分たちできれいにしようと掃除を始め、今では朝の日課になっている。仕事場付近の通路はきちんと箒で掃かれ、塵や埃は目立たない。このような積み重ねが風通しのいい職場につながっており、また、多くの従業員が感謝している。

(2)今後の課題

「魅力ある人に障害の有無は関係なく、魅力ある人は夢がある人でもある。すべては始まりに夢があると思いたい」と会長は話す。

地域に貢献できる事業所、「一流」の事業所、魅力的な人がともに働くことのできる事業所と当社の将来のあり方を考えるが、いずれも企業としての存続と発展のなかでしか考えることはできない。安定した仕事が必要であり、今後、需要が見込める仕事を開拓しなければいけない。

これまでの経験から障害があっても十分に仕事ができることは従業員の共通した認識である。「明日くる人でもできるように!」 業界内での総合的技術では日本一と自負している。先端リネンサプライ工場として、さらなる整備と改善を行い、「ともに働ける職場」を実践していく意向である。

(3)さいごに

新年を迎え松の内があけた1月15日~2月末までが一年のなかで仕事に余裕がある時期であり、長期リフレッシュ休暇や有給休暇の活用を推奨している。社員には若い年代の人が多く、長期の休みを使って普段はできないことをして欲しいと会長は願っている。それは、仕事での「メリハリ」としてだけでなく、当社で「働きたい」と思ってもらいたいから。

「~したい」という強い気持ちが夢を育む。事業所も従業員も「ささやかであっても、夢をもたなあかん」。これからもそうあり続けていきたいと会長は思っている。

緑川 徹

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。