知的障害者福祉工場における印刷事業の取り組み

- 事業所名

- 社会福祉法人一れつ会

- 所在地

- 広島県福山市

- 事業内容

- 障害のある人たちへの生活・作業・居宅・就労支援

- 従業員数

- 130名

- うち障害者数

- 17名

障害 人数 従事業務 視覚障害 0 聴覚障害 0 肢体不自由 2 企画デザイン 内部障害 0 知的障害 15 印刷・製本・包装・配送 精神障害 0 - 目次

1. 法人の概要

本部を福山市の北部に置く当法人は、市内北部・東部・市街地の三ブロックを拠点に、授産・更生・福祉工場など6施設、デイサービスや居宅介護支援、短期入所など8事業所、5ヶ所のグループホームを運営。45万人の福山市における障害者地域福祉の一端を担っている。

事業目的は、利用者の意向を尊重して、多様な福祉サービスが総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるように支援することである。

利用者は、知的障害者が殆どで約440名。通所サービス、入所サービス、在宅サービスなど、個々の状況に応じた福祉サービスを行っている。

なお、当法人の名称の由来については、「人間には身分として高い低いはない。すべての人は、人として横一列である。すなわち、人としての尊厳はみんな平等である。障害のある人もない人も、人としては、みんな同じ変わらない」という理念に基づいて「一れつ会」と命名している。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

2. 知的障害者福祉工場の概要

(1)概要

当工場は、勤労意欲のある知的障害者を雇用し、所得保障を含めた社会的自立を支援することを目的として、平成11年4月1日に定員20人、支援職員9名で開設した。

なお、平成19年4月からは障害者自立支援法の施行に伴い、従来の福祉工場「ウィズ」から、障害者就労継続支援事業(A型)「ウィズ」に移行した。

事業目的は、知的障害があり作業能力を有しながら人間関係づくりや健康などの事情で、一般企業に就労が難しい人たちを雇用し、健康管理などに配慮しながら生活指導を行い、地域社会において社会的自立ができるように支援することである。なお、一部身体障害がある人も雇用している。

(2)事業内容

チラシ・リーフレット・ポスター・パンフレット・ダイレクトメール・カタログ、書籍各種冊子・記念誌・社内報・企業案内・封筒・名刺・カレンダー・新聞・広報誌シール・ハガキ・伝票類・その他印刷全般を扱っている。

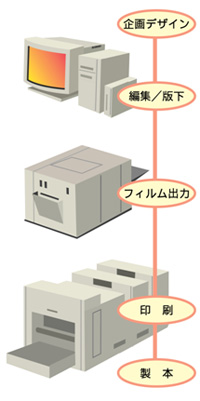

知的障害の分野では、全国でも数少ない印刷業を主体に事業展開をしており、専門家のスタッフとともに、企画デザイン、版下作成、印刷、製本に取り組み、チラシ、パンフレット、各種冊子、広報紙、名刺、封筒などの印刷やノート、カレンダー、手帳などの封入作業を主役、脇役として行っている。

| 印刷設備 | 二色刷りオフセット印刷機・単色刷オフセット印刷機・カード印刷機、制本機・丁合機・裁断機・折り機・帯掛機・MAC・Windows・ワープロ、イメージセッター・スキャナー・カラープリンター・名刺プリンター |

作業の流れ

(3)運営の基本

労働条件については、雇用の際に関係機関の意見を十分に尊重。労働時間、休日、賃金などは労働関係法規に従っている。

給与は、時間給制で広島県の最低賃金制度を遵守している。福利厚生面は、社会保険への加入のほか、休憩室(多目的使用)や浴室の設置、レクリエーション活動の支援を行っている。

当工場は、社会福祉施設であるとともに労働関係法規の適用を受ける事業所であるため、福祉事務所、公共職業安定所、労働基準監督署、家族との連絡を密にしながら従業員の安定した社会生活、経済的自立を支援している。なお、障害者雇用報奨金を受給している。

最近は、障害者就労支援の見地から、行政関係が優先発注の施策を打ち出してきており、従業員の所得向上に期待がかかっている。

なお、採用については、ハローワークに求人募集を出し、面接等を行ったうえで本人と福祉工場との間で雇用契約を結んでいる。

3. 取り組みの内容

(1)職務設定と指導方針

印刷業務の主要部門では、複雑で高度な技能が要求されるため、知的障害のある従業員には、主に印刷・製本部門の丁合、汚れ、欠損のチェック、折り、糊付けなどの周辺業務を任せており、身体障害のある従業員には、版下、製版部門で文字入力、レイアウト作業を任せている。

計算ができる従業員、文字が判る従業員、指示が理解できる従業員、手先が巧みな従業員など、一人ひとりの特性をしっかり把握し、適材適所の配置を図っている。何よりも、先ず作業に対する習熟にかなりの期間と時間を要する障害特性を理解し、一人ひとりの性格や行動面をよく把握したうえで、根気よく気長に支援すること、また受容の気持ちを忘れないようにすることを心がけている。

作業区分・配置

|

別途、他部門との兼務で栄養士・看護師・嘱託医・運転手などを配置している。

日課

|

(2)作業ミーティング、朝礼、反省会

始業時の午前9時に、障害者担当の支援職員が作業手順などを説明するほか、朝夕に行事、レクリエーションのお知らせ、家族への伝言等を行っている。

(3)作業指導と生活指導

障害者担当の支援職員が、作業を通して服装の乱れや健康チェックなどについて把握し、支援や助言を行っている。

(4)通勤用バスの導入

従来、従業員は、公共交通機関を主に利用しており、毎日の出欠確認に加え、バスの乗降確認や帰宅の確認など支援を行っていたが、支援職員の負担を考慮し、障害者雇用助成金を活用し、20人乗りの通勤用バスを導入し運転手を委嘱した。

従業員の自宅近くまで送迎ができ、出欠確認や帰宅確認を容易に行うことができるようになったため、従業員の安全確保は勿論のこと、支援職員の負担も軽減された。また、近年、公共交通機関のバス路線の廃止が相次ぐ中、通勤用バスを導入したことにより通勤手段が維持され、家族も喜んでいる。

(5)レクリエーション

当法人のレクリエーション活動として、以下の行事を行っている。

春:花見・障害者スポーツ大会・親善球技大会

夏:一れつ会まつり・納涼ビアガーデン

秋:自治会一泊旅行・ふれあい福祉まつり・一れつ会運動会・せんだんの家コンサート

冬:忘年会・とんどまつり

4. 農業分野への取り組み

当法人では、平成14年頃から知的障害者の働く場として、知的障害者授産施設「せんだんの家」において、農業分野への取り組みを試みている。まだ単独事業として独立した運営ができる状況にはないが、将来的には障害者の雇用の場として推進したいと考えている。

当初は、当法人関係者が所有する休耕田対策として稲作に取り組んでいたが、その後、高齢化による後継者対策を考える地元の果樹園から桃作りの打診を受け、後にぶどう作りにも取り組むようになった。

現在は、収穫した米を、一部ではあるが施設内食堂の賄いに使用しているほか、桃については贈答用として市中に販売しており、年によって収量の違いはあるものの、例年多くの注文をいただき好評を得ている。

稲作、果樹栽培については、自然環境は厳しいが、一年を通し作業が継続的にある。栽培管理面では、作業面積が広大なこと、天候への対応を要すること、除草や病虫害・鳥獣防除など多くの労働力を必要とする特徴がある。機械化により重労働が必要な部分は減少しつつあるが、農業分野の労働力不足の面から、障害者の働く場として大いに期待されている。

現状では、農業技術の習得とコミュニケーション能力の育成を図るため、できるだけ手間をかけ作業を進めるよう努力している。幸い、地元の農業経験者から栽培ノウハウの伝授を受けるなど恵まれた事業環境にある。今後、指導者が就労指導や生活指導の枠を超えて、農業技術や営業販売活動、事業企画の実践等の指導ができることを期待している。

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。