福祉的就労から一般雇用へ

~地域とのつながりを持ちながら、障害者とスタッフが共に汗を流し事業を継続していく~

- 事業所名

- 有限会社ステーションほかにわ

- 所在地

- 長崎県南島原市

- 事業内容

- オリジナル菓子・パンの商品企画・製造販売、環境整備事業

- 従業員数

- 10名

- うち障害者数

- 6名

障害 人数 従事業務 視覚障害 0 聴覚障害 0 肢体不自由 0 内部障害 0 知的障害 2 パン・菓子製造補助、清掃 精神障害 4 パン・菓子製造補助、清掃 - 目次

1. 事業所の概要・障害者雇用の理念

(1)概要

当社は、平成14年4月、障害者雇用を目的とし、長崎県島原半島の海と山に囲まれた豊かな自然の中にある社会福祉法人ほかにわ共和国(障害者の通勤寮、入所更生施設、自立(生活)介護や訓練などのデイ・サービス、通所授産施設、グループホーム等の施設)の敷地内に設立された。

事業内容は、土地・建物のメンテナンス業及び食品加工販売であり、平成17年10月にパン・菓子工房ciel embrace’(シェルアンブラゼ)をオープンした。

店舗の名づけ親は、シャンソン歌手の石井好子さん。シェルアンブラゼとは、フランス語で「夕焼けに赤く染まった大空」という意味である。

(2)障害者雇用の理念と経営方針

①障害者の自立のための安定した雇用の場を確保する。

②障害者個々の能力、適性、に応じた作業を提供することで働く意欲を高める。

③地域社会に積極的に融合し自立に向けて努力する。

以上3点に重きを置くが、具体的には障害者が健常者と共に汗を流して、地域社会に通用する事業を継続しておこなう。

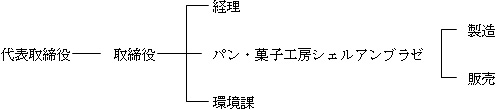

(3)組織構成

(4)組織構成

|

2. 障害者雇用の経緯と背景

(1)福祉施設から事業所へ

当社を設立する背景となったのは、グループ内施設で、都会から離れていても、おしゃれで美味しいパン菓子を利用者の人達に提供したい、障害者自立支援法の施行という時代に対応した障害者の安定した職場を確保したい、更には地域社会と共存共栄するためにも地域が欲している業態にしたいというニーズが高かったことが一番である。

パン作りは施設利用者の訓練として行っており、障害者の適職であるという自信があった。そこで当法人の理事長や、永年施設運営に携わったスタッフ等、石村社長の理念の融合のもと、パンやお菓子の製造販売事業を立ち上げることとした。

この事業のポイントは人である。福祉的な精神を持つパン作りのプロをリーダーに探し当てることから取り組み始めた。

(2)障害者雇用の計画と工房の設立

障害者の採用配置や受け入れ体制の整備等について、長崎県雇用支援協会に相談し、またハローワークの指導を受けながら具体的な検討を行った。

1)開業準備と援助体制の整備

宮田梨枝店長は、地元高校を卒業後、大阪のパン専門学校を卒業し、他施設でパン工房を立ち上げ、2年間業務推進してきた。また、地元のパン屋で修業したベテランの松尾博美さんをリーダーに、店舗のオープンに備えて、作業所でパン作りの実習を行い、一人ひとりの能力や適性を見極め作業分担を決めた。また、パン作りのプロである宮田店長と松尾さんの2人が、それぞれ3人の障害のある従業員の業務遂行援助者としてきめ細かい指導援助を行う体制を整えた。

なお、現在は、平片秀美さんも援助員として新たに雇用している。

2)工房の設立

障害者の採用準備と併行して、ハローワークや雇用支援協会と何度も相談しながら、障害に配慮した工房建設を進めた。建設予定日や採用日の調整など苦労もあったが、平成17年10月9日「パン・菓子工房シェルアンブラゼ」のオープンに至った。

市販のパン・菓子以上の「焼きたてで、美味しい」手作りパンを目指し、商品の企画、材料の仕入れ、製造、販売のしくみをつくり、開店から1年程で、当店のパンをわざわざ買いに来るお客が出るほど、地元で人気のパン屋さんとして認められるようになった。

3)障害者雇用助成金の活用

従業員の体調が悪いときに対応できるよう、休憩室等を完備した作業場の設置ともに、公共交通機関が不便な通勤環境に対応できるよう、通勤バスを購入した。また、きめ細かい業務指導が行えるよう、2人の業務援助員を配置した。

これらの取り組みにあたっては、障害者雇用助成金を活用した。

作業場の設置:障害者作業施設設置等助成金

食堂・休憩室・保健室の設置:障害者福祉施設設置等助成金

通勤用バスの購入:重度障害者等通勤対策助成金

業務遂行援助者の配置:障害者介助等助成金

3. 取り組みの内容

(1)職務分類

| ◎:最適 ○:適 |

|

一人ひとりの適性、意欲、経験などによって従事業務や勤務時間を調整している。

援助員の負担は他の職場と比較すると大きいが、当社のコンセプトを理解し、むしろ誇りをもって取り組んでいる。

売り上げが伸びるかどうかは経営上大切なことであり、援助員は積極的に手作りチラシなど作成して広告・宣伝し、外販にも力を入れている。販売を拡大することが今後の課題である。

(2)職場配置

1)製造

計量からミキシング、分割、詰め物など各作業工程に配置している。援助員は基本的には見守り、状況によって援助する。従業員は、熟練してくると自主的に各自の作業をこなしている。

2)清掃

清掃は製造同様、大切な業務である。従業員は自身の消毒殺菌に気をつけながら、器具の洗浄、作業台、作業所、店舗の清掃に熱心に取り組んでいる。援助員は、製造同様、基本的には見守りのスタンスで、時に一緒に作業する。なお、釜入れや釜出しといった危険度の高い作業は援助員が行っている。

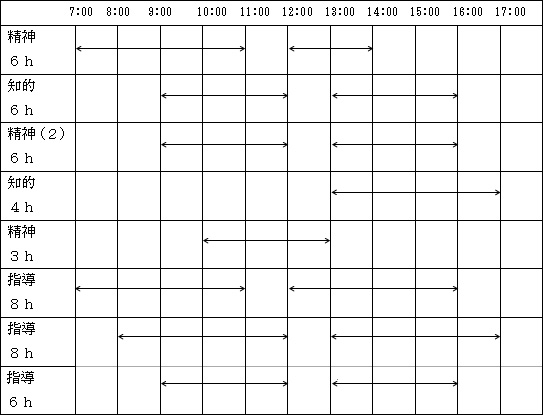

(3)勤務シフト

(昼休憩は60分。体調によって随時応変している)

(4)障害に対する配慮

①釜入れなど、危険度の高い仕事は避けている。

②精神状態や体調の変化を把握するため、作業開始前にバイタルチェックを行う。

③精神障害のある従業員においては、継続勤務が難しい部分もあるため、体調によって勤務を調整する

④精神障害のある従業員において、障害特性上、ストレスをため込み、さらにストレスが大きくなるケースもあるので、声掛け励行している。

⑤仕事がきついと感じたら援助員に話し休むようはたらきかけている。

⑥障害程度や一人ひとりの能力を見極め、必要に応じ作業内容を制限する。

⑦当然のことながら、障害のある従業員だけにならない勤務形態にしている。

(5)障害者職業生活相談員の配置

雇用の継続が困難な障害のある従業員に対する職場定着のため、永年施設の運営や障害者指導に携わってきた増田取締役が、障害者職業生活相談員となり、障害のある従業員から相談を受け指導を行っている。

相談・指導内容

職場での基本的な挨拶や身だしなみの指導

健康管理や人間関係

金銭管理

職場と本人や家族との連携

(6)障害者職場定着推進チームの設置

障害者職業生活相談員や業務遂行援助者、また、障害のある従業員の代表等をメンバーとして、障害者職場定着推進チームを設置し、問題が発生した時など状況に応じて組織的に検討し対応できるようにした。

また、長崎県雇用支援協会が行う障害者職場定着推進講習会を受講して雇用管理のスキルアップも図っている。

4. 取り組みの評価

援助員の評価により問題点を把握し、課題の解決に取り組んでいる。

なお、当店の運営に関して、売上構成比は、当初、店舗30%、グループ施設45%、外販(幼稚園、小学校、病院、スーパー)25%であったが、最近では外販、近隣のスーパーなどからも問い合わせや発注などを受け認知度は上昇し、外販の構成比は上がっている。売上は月100万円をキープするようになったが、平成18年度の収支は経常マイナス80万円の見込みである。

経費に対し売上額が不足の状況であり、運営を継続していくためには、経費節減と売上拡大が重点課題である。幸い人気商品が広がっている中、対応できる体制をつくれば十分に解決できる見込みはあり、現在この課題に対して検討している。

|

5. 取り組みの効果

(1)取り組みの効果と波及効果

パン工房という、一般社会でも日常親しみ注目されている業種での障害者雇用の取り組みに対する関心も高く、美味しくおしゃれで独創的な商品は、施設内の評判はもとより幼稚園、小学校、老人ホーム、地元スーパーでも人気になっている。

質の高い商品を出しているので原価も高く、収支という面では課題はあるが、外商の販路を広めていけばペイポイントに近づけることができる。

最も大きな効果は、事業を目的としている障害者雇用の場として地道な効果を上げている点である。

問題解決の糸口…経験不足と自信の無さから体調の変動も多く、指導者や経営者によるサポートが大切である。特に体調の変化から作業の継続が困難になった際の迅速かつ柔軟な対応が必至で、事業継続のための経営効率(経常)にも波及する。

1)雇用の創出

障害者雇用助成金を活用することで障害者ができる仕事と作業場を構築し、彼らの職業生活における自立に繋がった。

2)雇用の継続

①障害のある人もない人もお互いに助け合う

福祉的な精神を持っている援助員が、障害のある従業員を指導援助し、また同じ仕事を行うことについては、仕事の手順や基本的なことを見直せることに加え、単純な仕事でも単なる作業ではなく意味のあることとして考えている。

優しく思いやりをもって交流することによって、従業員はさらなる充実感を味わい、オンリーワンの誇りをもって成長している。

また、精神障害のある従業員と知的障害のある従業員が、ひとつの職場で協力することからお互いのハンディを補い助け合うようになった。

②地域社会の理解

焼きたてのパンを車でわざわざ買いに来店し、従業員に声をかけるなど、地域社会との身近なふれあいが生まれているほか、地域の運動会や産業祭、文化祭などにも出店することにより交流ができた。また、メディアや福祉関連からの問い合わせがあり情報発信も行っている。

3)能力の開発と職域の拡大

現時点では、作業内容を細分化することで、一人ひとりができる仕事を行っている段階であるが、将来的には、新たな職場に送り出すことも想定し、当店で経験を積んで技術を習得し、能力アップできるよう、ゆっくりと焦らずに教育にも力を入れていきたい。

(2)障害者のコメント

岩永きみ子さん

「この仕事をやって1年以上です。みんなが美味しいといってくれるパンの仕事はとても楽しいです。仕事はパンをまるめたり、シール貼り、セロハンに入れる仕事、最後は掃除です。この仕事の前は調理の手伝いや掃除の仕事をやっていました。」

田中広美さん

「この仕事はオープンから1年以上です。この仕事をやる前は、いちごづくりなど農作業をやっていました。美味しいパンの仕事はたのしか(楽しい)です。自分の仕事はパンのシール貼りセロハンに入れる仕事、最後は器具の掃除や作業所の食堂など掃除です。誰か休んだ日でも自分は進んでやっています。」

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。