知的障害者に適した作業場を設置

~社長の信念と現場の理解により障害者雇用を進める~

1. 事業所の概要

(1)概要

平成2年3月に設立した当社は、諫早市・雲仙市により設立された県央地域広域市町村圏組合からの業務委託によるビン・缶等の資源化作業を事業としている。

一般廃棄物の不燃残渣の減溶化からスタートし、現在は、処理施設・設備の維持管理、不燃残渣の再処理・リサイクル等環境に関する幅広い事業を手掛けるまでになった。

また、不燃残渣を再処理し、製造された原料を用いて様々なリサイクル資材の生産・開発に取り組むことで、地域循環型社会の構築に貢献できるよう努め、今後も地域環境の保全をトータルに考える「地域環境貢献企業」を目指している。

諫早市・雲仙市により設立された組合からの業務委託であるため安定性があり、資源の有効利用の波に乗り将来性も高い。両市の方針に基づいて事業計画を策定している。

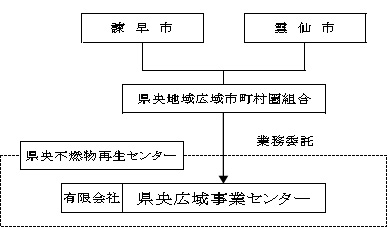

(2)事業構成

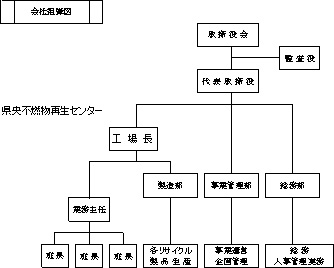

(3)会社組織図

2. 障害者雇用の経緯

(1)経緯

当社の主たる事業である、収集運搬された粗大ゴミ等の一般廃棄物(し尿を除く)の処理事業において、収集された廃棄物の選別・解体作業については、解体作業は一定の技術を要するが、選別作業は規定の種別に選別すればよいので、障害のある人でも指導教育を行えば対応できることから、地域の障害者雇用に貢献するためにも、関係機関からアドバイスを受けることで、初めての障害者雇用も可能であると考えた。

障害者雇用にあたっては、従業員の障害に対する対処や接し方などへの不安や抵抗感、また、危険物の取扱いや収集車の出入りによる怪我や事故の懸念が、取り組みに踏み切れなかった理由の一つであった。しかし、社長の地域社会への貢献を目的とした強い信念により、徐々に現場の理解も得られ、高い障害者雇用率が保たれるに至った。

(2)知的障害者の雇用

障害者雇用の取り組みは、視覚障害5級の女性従業員と左上肢機能障害4級の男性従業員の2人を、選別作業で平成14年5月に雇用したのが最初である。

その後も、身体障害者の雇用を考えていたが、公共職業安定所に求人についての相談をする中で、設備上の都合もあり、知的障害者の雇用について検討することとした。初めての知的障害者雇用に向け、公共職業安定所や就業・生活支援センターと相談しながら、職務内容や労働条件等を検討し、平成15年1月に障害者求人を出した。

3. 取り組みの内容

障害特性に配慮し、障害のある従業員が円滑に職場に適応できるよう、障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターと連携し、ジョブコーチ支援事業を活用したことで、職場定着が図られている。

また、再資源化施設の設置や破砕設備等の導入により、作業の安全等職場環境が改善された。

(1)職務開発(再資源化施設の設置)

業務が公共性を有しているという観点から、障害者の積極的な雇用を進めてきたが、彼らの更なる雇用機会の創出を図るために、再資源化施設の設置を行った。

再資源化施設とは、地域で発生した廃棄物を地域の中で循環するという、地域社会に対する社会的責任を図ることを目的とした、ガラスや陶磁器等を原料とする誘導タイル・平板タイル等の建築資材の製造に必要な原料を製造するための施設である。

当施設においては、5人の知的障害のある従業員に対して、体力の負担の軽減を図るべく、屋外での手作業による破袋作業補助・粗大ゴミの手作業による解体等を主な業務として設定した。障害者ある従業員が十分対応可能な作業であるため、更なる障害者雇用の拡大が期待できる。

(2)安全対策

①障害のある従業員の作業場所の周囲への安全柵と車両の進入を防ぐための車止めを設置

②不測の事態に対する配慮として、作業場所を床から70cm程上げ、手摺を設置

③非常停止ボタンを設置

(3)作業確認体制

障害のある従業員の作業場に、従業員1人と介助者1人を配置するほか、工場責任者が巡回し業務遂行援助を行う。

(4)職場定着推進チーム・障害写植御製勝相談員の設置

平成15年5月に、事業主・業務遂行援助者・障害のある従業員の代表の計4名をメンバーとする障害者職場定着推進チームを設置、また、従業員が障害者職業生活相談員の認定講習を受講。

(5)相談への対応

障害のある従業員間で行われる作業指示や指導も習慣付いており、また、他の従業員と一緒に作業する中で良好なコミュニケーションが確立されている。

日々の業務の中で悩みや疑問に思っていることは、朝礼や終礼において、また個人的な内容は、相談する場面に配慮するなど、意見を言い易い環境を提供している。

(6)障害者の勤務状況

(7)養護学校実習生の受け入れ

3人の従業員が在籍していた養護学校から実習生を積極的に受け入れている。彼らと一緒に作業する中で、仕事への初心に戻るとともに、従業員としての自覚を更に高める機会が得られ、良い刺激を受けている。

4. 取り組みの効果

障害のある従業員の雇用の際にも、彼らへの対処や接し方等、疑問や戸惑いがあったのは事実で、仕事の内容を限定したとは言え、覚えるまでに時間がかかるため、労力を費やす日々が続いた。しかし、彼らの真面目な勤務態度と仕事に向ける姿勢は高い評価を受け、また仕事も徐々に順応できるようになってきたことから、現在では、戦力として貢献度も高く、当社にとって不可欠な人材となっている。

なお、当社で勤務する障害のある従業員からのコメントは、以下のとおり。いずれも前向きで、プラス思考の想いが伝わってくる。希望や夢も純粋である。職業面に関しては、明確な目標を持っており、やり甲斐を感じながら仕事に取り組んでいる。

「ここの事業所でずっと働きたい。辞めたいとは全く考えない。」

「職場の人と働いて社会の仕組みが理解できた。」

「貯金をして、一人暮らしをしたい。」

「結婚をしたい。」

「自動車免許を取得したい。」

「作業場内でショベルカーを運転し、運搬作業で貢献したい。従業員の人のの運転を見て憧れている。」

「機械操作を熟知し、修理や点検方法を覚えたい。」

「力仕事で筋力と体力をつけたい。」

また、社長は障害者雇用について、次のように話す。

「今後も、障害者雇用を積極的に推進していきたい。現状に満足せず、一般の従業員にも負けない技術や力量を身につけて欲しい。これにより、周りから認められ、職業人として成長し、更なる目標へとつながる。」「「社長」として、また「母親的存在」として、会社全体が「家族」という想いがある。」

近年、当社は、毎年一人の割合で障害者を雇用し、人数も6人に増えてきたことで、彼らの間の連帯意識がとても強くなってきた。また、他の従業員との関わりや交流も徐々に深まり、職場全体として良い関係が構築できている

障害者雇用に関して、当初手探りの状態から、他の事業所や関係機関から様々な情報や助言を受けてきたが、今までの経験や対処方法を活かし、現在では、模範的な事業所としての位置づけを担うようになってきている。

雇用支援課長 野口 弘行

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。