知的障害者雇用による事務処理サービス

1.事業所の概要

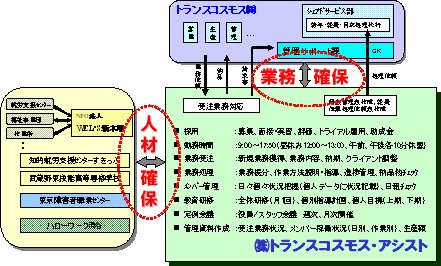

(1)親会社における障害者の雇用概念

親会社であるトランスコスモス株式会社の社員に対する基本的な考え方として、「機会は公平に与え、実力と能力によって適正な報酬と新たな成長の機会を提供する」という理念がある。これは、同時に障害の有無にかかわらず機会は公平に与えるということである。

企業は個性や性格の違う人たちが集り、企業文化を創っている。そこに働く人の中で障害のある人がいても、同じ職場で一緒に働き、ともに生きていくことも当たり前のことと考える。

(2)設立の経緯

特例子会社の設立にあたり、事業内容については当初幅広く、清掃、パン製造販売、喫茶店、花栽培等、親会社の事業と全く関係のない事業内容についても可能性を含め検討を行った。また既存の特例子会社やハローワークから可能な協力を得ながら、多くの企業を見学し、情報収集にかなりの時間を費やした。

結論として、親会社はIT企業なのだから、特例子会社も何らかの関係を持つべきと考え、パソコンをつかった事務処理中心の事業内容とした。

なお、特例子会社の設立以前から、親会社では自閉症のある知的障害者を数人雇用しており、既にパソコンを使った作業等を任せていたことも決め手となった。

(3)社名の由来

親会社の事務業務を支援する当社は、親会社の良きパートナーとして、その社名を株式会社トランスコスモス・アシストとした。

知的障害者の特性を活かし、親会社の事務処理の一部を請け負うことにより、親会社の社員の事務作業軽減につながり、本来業務に集中できる体制を作った。

2.労働条件・職務の設定

(1)労働条件

障害のある社員(メンバー)は、正社員(期間の定めのない契約)として、できる限り親会社と同じ労働条件で雇用している。

勤務時間は、9時から17時50分(うち休憩1時間)、残業は基本的には行わない。

なお、親会社内の各部署に常駐して事務補助作業を行うメンバーも多く、また、納品等で親会社に行くことも多いため、身だしなみにも配慮し、全員がスーツを着用している。

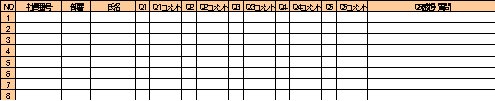

|

運営体制

(2)職務内容

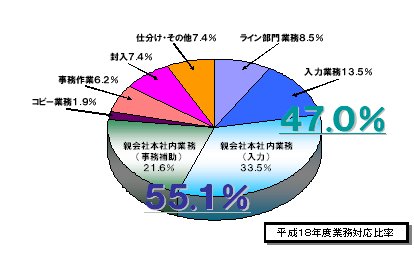

当社の業務内訳とその比率についてはグラフ(平成18年度実績)のとおり。

親会社内での業務が、入力(33.5%)と事務補助(21.6%)、計55.1%と、業務の半分を占めている。また、入力業務においては、当社内での入力(13.5%)と親会社内での入力業務(33.5%)を合わせると47.0%となり、こちらもまたほぼ半分を占めている。

1)親会社内業務(事務・軽作業)

・書類整理(ファイリング)

・契約書等コピー

・コピー用紙配布

・社内メール便仕分け

・郵便物配布

・シュレッダー回収・一括処理

2)親会社内業務(入力業務)

・申請書情報入力

・書類のPDF(電子データ)化

・伝票情報入力

・決裁情報入力

3)データ入力業務

・アンケート入力(研修、セミナー等)

・パワーポイントでの資料作成

・会議等の録音データ起こし。

・名刺等のデータ入力

4)コピー業務

・手続書類のコピー

・資料作成

5)仕分け業務

・社内報の仕分け、配布

・発送物、回収物の仕分け

6)封入業務

・機関紙封入

・各種発送物の封入

7)事務処理業務

・社員証作成

・証明書発行

・スタンプ押印

8)ライン部門業務

・社内事務処理業務ではなく、ユーザー業務におけるデータ入力及び発送業務

3.採用・配置

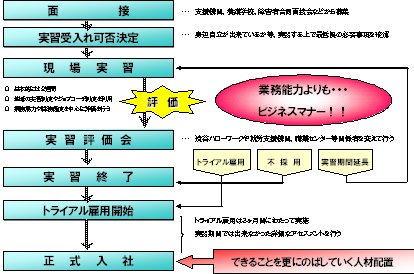

(1)採用までの流れ

(2)採用のポイント

2~3週間の現場実習では、日常生活能力や行動の特徴、職務遂行能力、職務態度について、独自の指針に基づき評価する。

特に採用に当たって重要視していることは、「社会人としての基本的な行動がどの程度身についているか」である。パソコン操作がよくできても、挨拶や返事、言葉づかい等が正しく身についていなければ仕事にならない。

業務スキルは雇用後、実際の業務を通して、または研修時間等を利用しながら力をつけてもらえばと考えている。

(3)配置

現場実習中の時点から、ある程度、雇用後の配置についてイメージしながら対応する。

トライアル雇用期間は、実習期間ではできない細かなアセスメントを行う時期とし、正式雇用後は、本人の特性や業務スキルに合わせて本格的に配置について考える。

親会社内での業務に従事する予定のメンバーには、徹底的に「報・連・相」を身につけるよう、日々の業務を通して支援し、約3ヶ月間の訓練の後、徐々に親会社の業務に移行する。

また、当社内での業務に従事する場合にも、身につけて欲しい課題をひとつずつ克服するように支援している。

4.支援内容

(1)支援方針および方法

1)基本方針

・対応力を身につける・・・どんな業務、状況にも対応できるように働きかける

・自主性を身につける・・・報告・連絡・相談を徹底、自らが進んで取り組める力をつける

・協調性を身につける・・・覚えた仕事を他の社員に教え、チームで協力して仕事を行える力をつける

2)支援方法

・業務を固定せず、日々、複数の業務を任せている

・言語指示を基本とし、不明時はスタッフに確認しながら業務に取り組む

・業務の区切りやミスをした時に、必ず報告か確認を行うようにしている

・覚えた仕事は、他の社員に作業方法を伝えられる機会をつくる

・業務の実績(遂行時間、処理数)を個人ごとにデータ管理し、業務の偏りを防止するとともに、生産性の向上や稼働状況の把握を行いながら客観的に支援する

3)留意点

・業務がうまく進められないメンバーに対しては、始めから答えを示さずうまくできる方法について考えさせ、それから一緒に考えるようにしている

・初めて取り組む職務においては、1つの工程ごとに確認し、正しくできるまでフォローを行う

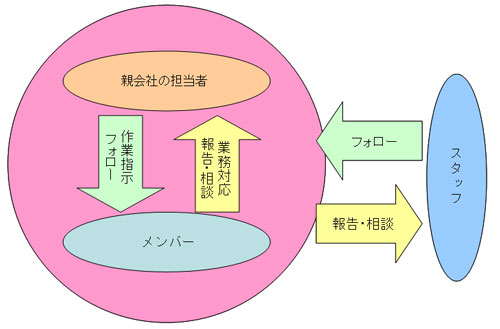

(2)親会社内業務における支援

1)事前準備

・的確に報告、相談ができるように社会人としてのマナーを身につけるための研修等を行う

・親会社の担当者に対して、常駐を予定しているメンバーの状況を説明するとともに、対応(指示の出し方など)について打合せを行う

2)導入時期

・スタッフが同行し、親会社の担当者とともにメンバーに業務の説明を行う

・メンバーが業務に慣れるまで見守るなど、半日~1日程度フォローを行う

3)安定期

・定期的に職場訪問し、状況を把握する

・問題が発生した場合のフォローアップを行う

・各自で行っている業務のマニュアルを作成する

4)発展期

・休暇を取得する場合は、他のメンバーが業務対応することとし、引継を実施する。常に他のメンバーが対応できるよう、その可能性を探る

(3)アンケート結果入力における支援

1)業務内容

セミナーや社員研修時に回収したアンケートについては、エクセルやアクセスで作成された入力フォームに回答を入力する。回答が選択肢の場合は、対応するフォームの入力欄から選択肢の番号をプルダウン形式で選び入力する。回答がコメントや自由回答の場合は、入力欄に直接内容をテキスト入力する。

2)導入方法

・1枚目のアンケート用紙の回答を入力する際、どの項目をどの欄に入力するのか、メンバーの傍らで指示を出し一緒に入力する

・2枚目以降からは本人のみで行い、わからない時はスタッフに相談してもらう

3)留意点

・例えば名前の入力時に、姓と名の間にスペースを入れる時や入れない時があることなど、アンケートごとに入力の形式が異なるため、1回目の入力時に確認しながら取り組む

・基本的に手書きの文字を入力するため、読みにくかったりわからない文字については、きちんとスタッフに確認してから入力するよう指示している

4)点検作業

・入力後、メンバー各自が入力データの印刷設定を行い紙に出力し、原本と比較してミスがないか1項目ごとに点検してもらっている

・精度が求められる内容については、入力したメンバーとは別の社員が再度点検し、ダブルチェックする

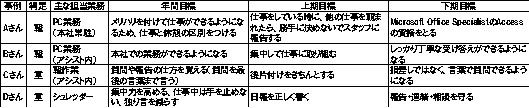

5.人材育成

(1)目標の設定

日常の課題や取り組むべき目標を、年間(長期目標)と上・下期(短期目標)に分けて設定し、意欲の向上を図る。

設定時には面談を重ね、目標に対して共通の認識を持ってもらい、一緒に達成を目指す。そして達成度、職務態度などから個々の能力・実績を適正に評価する。

また、評価を本人へフィードバックすることで、個々のスキルアップだけでなく、事業所全体の業務効率を向上させている。更に評価を給与・賞与に反映させることで、目標を意識させ、その達成を目指し、就労意欲の高揚を図っている。

(2)研修

1)定例研修

毎月1回社内研修を行い、事業所全体としてのビジネスマナーやルールを身につけるとともに、就業意欲を高め、職務遂行能力の底上げを図る。

2)個別研修

定例研修の補足・確認や、個々の課題や目標に合わせた研修計画を立て、特性に合わせた個別研修を行う。また、実務研修として能力に合わせた個別指導のもと、パソコンなどのスキルアップを目指し、多くの業務に取り組めるよう対応力を高めていく。

3)外部研修

人的・物的環境を変え、異なった角度から社会人として必要なマナーを再確認するとともに、外部の研修を通して、現在の生活態度、業務態度を見直す。

4)OJT

研修などで学んだことを活かすため、実際の業務の中で個別の指導を行う。また、メンバーには、交代で親会社の各部門に常駐させ、親会社の担当者から直接指示や指導を受けることで、より一層の社会性を育てる。

(3)資格奨励制度

個々のメンバーのスキルアップやモチベーションの向上を図るため、資格奨励制度を導入している。この制度により、資格取得に要する研修受講・受験は、勤務時間内であっても保障され、費用は当社が負担するため、メンバーは積極的に資格取得に取り組むことができる。奨励資格の内容は、業務上必要とされる数十種を設定している。また、それ以外に個人の興味や関心のある資格についても、業務上必要と判断した場合は、取得可能である。

なお資格取得は、前述の目標設定に組み込むこともでき、個々人のスキル向上のバックアップも可能である。

6.今後の課題と展望等

(1)課題・展望

親会社において業務を依頼する部門からの信頼を獲得し、受注業務を拡大していくとともに、新規の職域を開拓していく。

また、同時に、メンバーが安定して業務に取り組める環境づくりと、個々の能力に合わせた研修、メンタルケアを継続して行うとともに、外部の就労支援機関との連携を図る。

親会社と共通の理念や理解を持ち、障害者雇用の拡大と人材育成を目指していく。

(2)さいごに

当社の大きな特徴として、ビジネスマナーが徹底されている印象を強く与える。『業務スキルよりも社会人としての基本的な行動がどの程度身についているか』という視点で採用活動を行っており、月1回の全体研修においても、報告の仕方や敬語の使い方といった主にビジネスマナーを中心に取り組んでいる。

また、常にスーツ、ネクタイを着用し、身だしなみにも気を遣うことにより、企業で働いていることの意識付けも行っている。

「ミスをしてしまった時の報告や、質問がきちんと行える人ほどスキルの向上が顕著であった」「まだまだできない部分が多く、これからも続けていきます」とスタッフは話すが、メンバーの挨拶や業務中の報告、ミスをしてしまった時の対応等はごく自然になされている。

なお、ビジネスマナーのみならず、メンバーの多くは、パソコン操作、事務作業において高い能力を備えている。雇用前からスキルの高かったメンバーも数人いるが、ほとんどは日々の業務を通して、徐々にスキルの向上が図れている。

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。