「人づくり」に徹底し13年、自立への歩み

- 事業所名

- 株式会社富士電機フロンティア(富士電機ホールディングス株式会社の特例子会社)

- 所在地

- 神奈川県川崎市(川崎事業所)

- 事業内容

- 清掃、メール配送、製本・印刷、加工受託、組立等

- 従業員数

- 63名

- うち障害者数

- 47名

障害 人数 従事業務 視覚障害 0 聴覚障害 1 メール配送 肢体不自由 1 工具管理 内部障害 1 工具管理 知的障害 44 清掃(18)、メール配送(11)、製本・印刷(2)、部品加工(2)、組立(11) 精神障害 0 - 目次

1.事業所の概要

富士電機ホールディングス株式会社の特例子会社として設立から13年を迎えた当社は、富士電機システムズ株式会社川崎工場の敷地内に本部機能を持つ川崎事業所のほか、東京事業所(日野市)、三重事業所(四日市市)を設置、2007年度は吹上事業所(埼玉県鴻巣市)と大崎分室を立ち上げた。

各事業所における障害者雇用状況は、以下のとおり。

川崎事業所:16人

東京事業所:17人

三重事業所:10人

吹上事業所: 2人

大崎分室 : 2人

業務内容は、清掃、メール配送を中心に、製本・印刷、加工受託、組み立てなど。雇用している障害者はほとんどが知的障害者だが、それぞれの能力を見極めながら、適した仕事に就かせている。

「特例子会社にもさまざまなタイプがあるでしょうが、富士電機フロンティアとしては、『障害者の自立』を目標としています。そのためにも、彼らの保護者が健在なうちに、仕事の能力と社会性を身に付けてもらい、健常者に近いレベルにまで引き上げようと考えています。ですから、障害者の教育がまず第一。その先の成果として『事業体としての自立』をめざしています」と西村平和業務部長は話す。

2.取り組みの経緯

7~8年前まで障害のあるメンバーの離職が多かった当時、いかに定着率を確保するかを考えた。

「今は、清掃グループの仕事はメンバーが一人ずつ受け持ち場所をもって作業にあたっていますが、昔はグループ全員で一ヵ所を掃除する形でやっていました。この方法が効率悪くてね。それだけでなく、仕事に対する責任感や熱意の喪失、ひいては職業人としての自立にも欠けていました」と、設立当初からスタッフを務める金田豊子さんは、当時の様子を振り返る。

彼らを一ヶ所で作業させるやり方では仕事に対する責任感も生まれない。そう気付いたスタッフは、一人ずつ個別に仕事を任せることが大事と認識を新たにした。

また、指示の出し方にも問題があった。「効率良くやれ」などという漠然とした内容では、彼らは理解できない。「何時から何時までに、この仕事を、こうなるまでやりなさい」といった具体的で細かい指示を、ときには図面などを用いながら出すことにした。

「時計ひとつ読めない人もいましたから、時計の見方の勉強を始めたり…。今から思えば、あれが障害者の教育に本気で取り組み始めた第一歩だったかもしれませんね」

「人づくり」を柱にしてから定着率は向上し、現在は安定している。また、定期的に採用を続けてきた効果として、彼らに年齢の幅ができ、先輩・後輩の教育が自発的に生まれていることも、職場に良い雰囲気を生み出している。

「『仕事を任されている』『人に頼られている』という自信がやる気に直結していると実感しますね」と金田さんは話す。にがい経験があってこそ得られた教訓である。

3.能力向上の取り組み

(1)行動規範の設定と、体力維持活動

①健康管理 : 健康管理を理解し、心身ともに成長していく

②あいさつ : 元気よくあいさつ・返事ができ、仕事のなかで自己表現していく

③仕事 : 仕事に対して向上心をもつ

④協調性 : 自分の役割を果たし、仲間への影響力をもつ

「イチ、ニー、サン、シ、ゴー、ロク、シチ、ハチ!」

朝8時45分、元気な掛け声が青空の下にこだまする。当社のメンバーが日課のスクワット体操を始める時間だ。

「まずは体づくり。心身ともに成長していくことを目標としています」と西村業務部長と話す。

毎朝のスクワット運動は「健康管理」の方針に基づき、彼らの体力維持・向上をめざすものである。

「スクワットは80回、さらにグループ全員が参加する富士電機体操も行っています。障害のあるメンバーには身体があまり丈夫ではない人も多く、最初は80回のスクワットをやり通せない人もいます。それでも毎日続けてるうちに、次第に基礎体力がついてくる。また、体を鍛えるだけでなく、健康を維持することが社会人として大切なことであるという意識をもたせるのにも役立っています」

「できることなら全員、定年退職まで働き続けてほしい」と西村部長は話す。現在、川崎事業所の障害のあるメンバーの年齢は18歳から38歳までで、平均年齢は30代前半。彼らの加齢による体力低下はまだ先のことになるが、問題が持ち上がってくる前に、このような体力維持活動で対策を施しておくことが重要である。

(2)能力向上の取り組み

1)指差し呼称教育目標は「健常者に近いレベルまで」。そのための手法は、日々さまざまな場面に見られる。

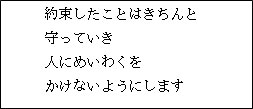

毎朝、全員参加で行われる10分間の朝礼では、通常の連絡事項や安全確認、社内報の読み合わせなどのほか、「今日の指差し呼称」がある。

また、取り組むべき内容や目標についてもホワイトボードに書き、毎日、仕事の始まりと終わりに全員が指で差しながら呼称し、確認する。言葉を決めるのは、日替わりで当番になる障害のあるメンバー自身。前の日にスタッフと相談しながら、一生懸命、言葉を探す。

「自分が一番心がけていることや注意されたことなど、なんでもいいんです。これは自己表現の場でもあるんですから。それに、みんなの前で声を出して発表するということも、ひとつの訓練になります」と西村部長は話す。

2)計算力の工場

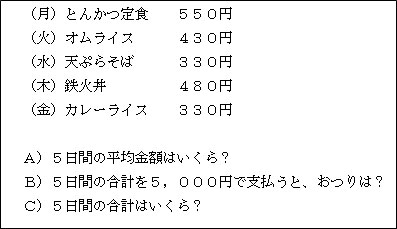

朝礼の後には、当社特有の日替わりの計算問題が行われる。

A、B、Cというのは計算力のランクで、最下のCランクの人は、Cの問題を正解すれば合格。電卓を用意し3分で答えを出してもらう。小学校低学年レベルの問題だが、これを毎日取り組んでいる。

「正解を出すまで何度もやり直させます。できなかった人は、昼休みも事務所に来て必死で計算していますよ。ランクは正解率により日々上下しますし、間違えるとやはり悔しいんでしょうね。少しずつですが計算力を上げていき、将来は、自分の家計簿がつけられるくらいになればいいと私は思っているんですよ」

計算問題はスタッフの手作り。食堂メニューなど親しみやすい題材を使っているのも工夫のひとつである。

学校さながらの雰囲気で、全員が100点になるまで根気よく教えるスタッフたちのもと、障害のあるメンバーたちは、何度も消しゴムで消しながら計算しなおし取り組んでいる。

3)文章力の向上

一方、彼らの文章力の向上に役立っているのが「世の中の動きノート」である。毎日、新聞を読んで知ったことや思ったことなどを1行でも2行でもいいから書き、提出してもらう。新聞が無理なら身のまわりに起きた出来事などでもよい。

毎朝提出してもらったそれぞれのノートに、スタッフはコメントを書き、退勤時に戻す。障害のあるメンバーとスタッフとのコミュニケーションツールとしても生かされている。

採用直後は1行書いてもらうのも大変だったのが、1、2ヵ月後には5~6行になり、文章力がついてくると10行ぐらい書けるようになってくる。難しい漢字は辞書を引きながら覚え、読む人にきちんと伝える文章の工夫なども上達している。

4)向上心の醸成当社では、障害のあるメンバーに「半年後の自分がどうなりたいか」を考えさせ、向上心を育むようにしている。半年後の姿を記入した個人の行動目標は、ホワイトボードに掲示し、毎月、目標達成に向けた歩みを確認しながらスタッフがフォローする。

なお、退勤時には一日の作業内容と反省などを「反省票」に記入し、提出してもらうことも日課として行っている。

「本人の努力が大前提ですが、スタッフも一緒になって、もう二人三脚のような感じですね。彼ら個人の能力の向上が、そのまま会社の力になりますから、スタッフも真剣に『人づくり』に取り組んでいます」

5)責任感・自主性の醸成

①障害のあるメンバーのリーダーを配置

川崎事業所では、仕事の内容ごとに清掃グループ5人、メール配送グループ5人、その他5人を1グループとし、3つのグループ制をとっている。グループごとにリーダーを一人置くが、この制度が思いのほか成果を上げている。

「リーダーになるとメンバーを指導しなければならないし、責任感が生まれるのでしょう。グループ内にも、なんでもスタッフを頼るのではなく、自分たちでできることは自分たちでやろうという意識が芽生えたように思います」と西村部長は話す。

「リーダーとして気をつけているのは、みんなとの会話です。教えるときは優しすぎてもダメだし、しかることもあります」と、入社10年目の若きベテランで、メールグループのリーダーを務めるKさんは話す。

自分だけでなく、メンバー全員が仕事ができるようになるための、リーダーならではの課題もしっかり自覚している。

なお、現在は、リーダーの格付けを検討している。「リーダーになるためにがんばろう」というモチベーションの向上につながることが期待される。

②時間をかけた技能習得

敷地内の集荷・配送個所は約80ヵ所、さらに外部からの荷物の受け入れ、差し出し先の仕分けと出荷など、メール室の業務は煩雑である。特に郵便物の仕分けに使用する郵便計器は、郵便局とオンラインでつながっていることもあり、技能の習得に時間がかかる。

「しかし、いつまでも彼らに計器を触れさせないで、それだけのために健常者をメール室に配置しているわけにはいきません。ミスを恐れず、教育にはしっかり時間をかける。そうすれば、どんな仕事にも必ず自主運営への道が開けてくるはずです」

4.取り組みの効果

当社は、設立10年を迎えた頃から順調に利益を生み出すようになり、今では自立体質を確立している。

「以前はスタッフがつきっきりで指導しなければならなかったのが、さまざまな教育や訓練のおかげで、彼らだけで作業を進めることができるようになったのが大きな要因でしょう」と西村部長は話す。

たとえばメール配送は、富士電機システムズの社員8人でこなしていたメール室の業務を、1996年に、6人のスタッフと障害のあるメンバー3人で請け負うことから開始した。翌年にはスタッフ2人と障害のあるメンバー4人に切り替え、2000年には障害のあるメンバーを、監督役としてスタッフが見まわる体制を作り上げた。なお、2004年からは見まわりもなくし、メンバー4人による自主運営にしている。

メール室の空気は活発で明るい。誰にも監督されない「自分たちの職場」という自負が満ちている。

5.「人づくり」に基づいた障害者雇用

1925年創業という古い歴史を持つ富士電機システムズ川崎工場は、現在、火力や水力の発電プラントなどの巨大設備を生産している。注文は世界各地から、すべてオーダーメイドで、設計から据え付けまでに1年以上要する。

工場には、天井から大型のクレーンが何基も下がり、幾種類もの重い鉄の塊が、削られ、磨かれ、精密に組み上げられていく。ベルトコンベアで流れる部品を組み立てるような工場ではなく、ひとつひとつが手づくりで、まさにモノづくりの「匠の世界」である。働く社員にも職人肌な風情が漂う。

現場叩き上げの一人である西村部長は、「それぞれが腕に覚えのある職人の集まりと言ってもいい。それだけに厳しいですよ。誰が何を作ったのか、部品ひとつから明確になっているし、ちょっとしたミスが大きな損失につながりかねません。ですから、基本は『ほう・れん・そう』(=報告、連絡、相談)。新入社員の頃から、技術とともに徹底的に教え込まれます。ちょっと古い表現ですが、うちの現場は、徒弟制度のような雰囲気かもしれません」と話す。

モノづくりにおいては、「技術の伝承」すなわち「人材の育成」が最も重要な課題となる。川崎工場の現場で培われた「人づくり」の理念が、当社の障害者雇用の取り組みにも生かされている。

「きちんとあいさつをすること、相手をうやまうこと、仕事を大切にすること。教えることはこの3つにつきます。それは健常者も障害者も一緒。正直に、正面から向き合えば、互いに尊敬しあえる信頼関係ができると信じて、私はこの仕事をしています」

さまざまな教育手法は、この信条に支えられ、改善、発展を重ねている。

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。