高齢者支援施設における知的障害者雇用の取り組み~職場実習を通した学校との連携による支援~

- 事業所名

- 社会福祉法人福寿会 特別養護老人ホーム福寿園

- 所在地

- 石川県白山市

- 事業内容

- 高齢者支援のための福祉事業(特別養護老人ホーム及び短期入所施設の運営)

- 従業員数

- 50名

- うち障害者数

- 2名

障害 人数 従事業務 視覚障害 0 聴覚障害 0 肢体不自由 0 内部障害 0 知的障害 2 エプロン・おしぼりの洗濯、施設内清掃 精神障害 0 - 目次

1. 事業所の概要・障害者雇用の経緯

(1)事業所の概要

当園は、昭和58年に事業開始、入所定員100名の特別養護老人ホームと入所定員4名のショートステイの事業内容を行う高齢者向け福祉施設である。

平成18年度から障害者の雇用を開始、現在2人の障害者を雇用しており、うち1人は清掃業務、1人は洗濯業務に携わっている。

(2)障害者雇用の経緯

2人の障害者を雇用することとした背景には、当園の人事担当者が他県の研修に参加したところ、長野県の介護施設で知的障害者を雇用した事例の発表があった。「働く立場は皆平等だが、周りのスタッフがフォローし、分業することがお互いに自然とできるようになり、そのことで職場の雰囲気もよくなった。フォローし合うことが高齢者と接する態度を気持ちの面等で考えるきっかけにもなっている」といった障害者雇用の利点を聞くことができ、担当者が職場に働きかけ、2人の雇用に結びついた。

2. 取り組みの内容

(1)職場実習の積み重ねによる対応方法の検討

洗濯業務に従事しているTさんは、知的障害(療育手帳B)及び自閉的傾向がある男性である。素直で真面目であるが、言語によるコミュニケーションはほとんど理解できない。そのために本人が理解をしているのかどうか言語による確認が難しく、行動を見て判断をしなければならない。精神的には非常に落ち着いており、難しいことでも一生懸命取り組むことができる。

このようなTさんが、確実に仕事の手順を覚え自分で進められる仕事を増やしていくために、どのような支援をしていけばよいのかを主眼におき、養護学校高等部3年に、春の実習で4週間、夏休みにボランティアとして10日間、秋の実習で4週間、卒業式後の1週間と、実習を受け入れ、その期間で彼のできることやできないこと、どのような支援が必要かを考えていった。

(2)学校による支援から当社による支援への移行

Tさんにおいては、口頭の指示だけでは理解しにくい場合も、写真等を使用することによって理解し改善できることが実習期間でわかり、支援内容については学校からの協力を得、対応することとした。

これにより、実習が終わるころには、午前中の仕事はほぼ一人で判断し行えるようになった。

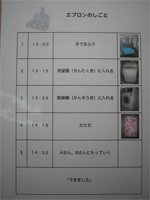

1)学校からの支援

|

|

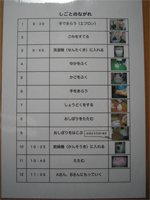

2)当社の支援の工夫

更に午後は、個人の洗濯物を居室に戻す仕事を任せることとし、その際に必要な部屋の番号や氏名等は、洗濯の担当者から事務の職員が表とひらがなのシールを作成し対応した。

午後の仕事に関しては、実習中に定着するまでには至らなかったが、雇用後も継続して任せることで徐々に対応できるようになっていき、定着したことを確認しながら配布する部屋数を増やし、新たな表を作成している。さらに洗濯物を分ける棚を色別に表示するなど工夫している。

|

|

各棚の柱にも同じシールを表示。

3. 取り組みの効果

当初、洗濯業務に従事していた3人のスタッフに加えてTさんを雇うにあたっては、彼を4人目とは考えずプラスアルファ程度の仕事ができればと考えていたが、在学時に積み重ねた実習の期間中に彼のできることやできないこと、どのような支援が必要かを考えることにより、雇用後半年あまりで洗濯全体の仕事も早く終わるようになった。

なお、今まで時間が不足しできなかった洗濯場の整理整頓などの時間も取れるようになったほか、カーテンの洗濯、営繕関係の仕事にまで洗濯業務の幅が広がってきているなど、十分一人前の仕事ができるようになってきている。

最近では障害のある職員が働いていることが当たり前になり、支援も自然に行われ、職場内にノーマライゼーションの環境ができている。

また、Tさんにどう動いてもらえば良いかを周りのスタッフが考えることで、彼が素早く仕事が行えるようになった。更にTさんに支援を行うことが、スタッフが正確に仕事を行うことへの再確認にもなり、相互に有意義な取り組みとなっている。

Tさんも周りのスタッフも働きやすい職場の雰囲気が自然と構築されていくことで、Tさんもいきいきと仕事に励むことができている。

4. 今後の課題・展望等

(1)今後の課題・展望

Tさんに対しては、本当の意味での職員になって欲しいと願っている。コミュニケーションが苦手な彼は、現在、懇親会など勤務時間外の交流の場には参加していないが、保護者同伴の参加でも良いし、遠慮せずに参加して欲しいと考えている。交流の場で周りのフォローがごく自然に行えてこそ、本当の職員の輪の中に入っていけると思っている。

障害のある職員に構えて接するのではなく、必要に応じて周りで考えフォローする姿勢がTさんにも確実に伝わっている。在学中の実習では自信がなく緊張しながら行っていた顔が、最近ではてきぱきと自信に満ちて働く社会人の顔に変わっている姿が印象的である。周囲のスタッフの支えによりTさんの更なる成長が期待される。

(2)さいごに

医療や福祉の現場では、障害者の受け入れは難しいと思われる面もあったが、最近では本人の適性や仕事の内容を考慮して雇用に対して前向きな現場も徐々に増えてきている。

そのような状況の中で職場実習を通じて事業所と学校が連携することにより、雇用後も事業所が積極的に支援の体制を整えていくことができる。

執筆者 : 石川県立明和養護学校 教諭(進路指導担当) 山本 静

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。