食品製造業における重度知的障害者雇用~就労支援機関との連携による職務・余暇支援の取り組み~

- 事業所名

- 株式会社芝寿し

- 所在地

- 石川県金沢市

- 事業内容

- 寿しの折詰・弁当等の製造・小売

- 従業員数

- 320名

- うち障害者数

- 4名

障害 人数 従事業務 視覚障害 0 聴覚障害 1 弁当の製造補助 肢体不自由 0 内部障害 2 弁当の製造補助、販売 知的障害 1 調理器具の洗浄 精神障害 0 - 目次

1. 事業所の概要・知的障害者雇用の経緯

(1)概要

昭和22年に創立した当社は、昭和36年に社名を「芝寿し」と改め、本格的な広告宣伝を開始、積極的な販売もこの頃から展開し始めた。当社を代表する商品である、もちをご飯におきかえた「笹寿し」は、現在月に200万個を生産している。以降も柔軟な発想により新たなヒット商品、斬新な経営戦略を生み出している。

経営理念

店はお客様のためにあり、従業員、取引先と共に栄える

1.日々の仕事を通じて顧客感動を創造する

2.豊かな人間性の集団を作る

3.当社に関わる人たちの豊かな生活を実現する

4.地域一流一番店を実現する

(2)知的障害者雇用の経緯

当社は、従来、主に身体障害のある人を雇用しており、知的障害のある人については、「働けるのだろうか、コミュニケーションは大丈夫だろうか」という不安があったために雇用に至らなかった。

そのような状況の中、平成12年に実施した経営方針見直しの中で、社会貢献を一つのテーマとし、経営における社会的責任として、「リサイクル、地域貢献、高齢者・障害者雇用の推進」への取り組みを掲げ、特に知的障害のある人の雇用について検討を行った。

平成15年5月、ハローワークに一般求人として募集を行ったところ、重度知的障害のあるAさん(25歳)の採用と併せて、金沢市社会福祉協議会のジョブコーチ支援の提案を受けた。

検討の結果、2週間の職務試行法と1ヶ月間の石川県障害者職場実習制度の利用と、併せて職場実習期間中のジョブコーチ支援を受け、採用の可否について判断することとした。

結果としては、当社の求めていた要求水準には満たなかったが、真面目な勤務態度を評価し、Aさんを採用することとした。

2. 取り組みの内容

(1)作業現場

1)配置

平成15年6月末に雇用以来、平成19年8月末現在で4年2ヶ月間勤務しているAさんには、7:30~10:30の勤務時間の中で、調理器具の洗浄を任せている。

Aさんは流れ作業やスピードを求められることが困難であるが、シンクの中にある調理器具の洗浄においては、一人で1つずつ洗う作業であるため、Aさんが混乱することはなかった。

実習の期間内では、当社からの要求水準に殆ど達していなかったが、「徐々に洗う量が増えてくれれば良い」という考えと、Aさんの真面目な勤務態度、丁寧な作業を評価し、この調理器具の洗浄をAさんの職務に設定した。

Aさんの特性については、①動作がゆっくり、②素直で真面目、③簡単な日常会話はできるが、難しい言葉や長い文章を理解することが苦手、ということがあげられる。

2)白衣着用

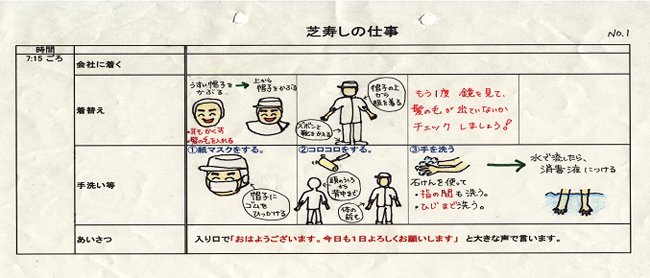

|

白衣への着替え方について、課題分析(注)のうえ、図解などを加えて分かりやすいマニュアルをジョブコーチに作成してもらった。

このマニュアルをもとに、一つ一つの行程を確実に身に付けることにし、併せて鏡の前に立ち、自分で身だしなみができるようはたらきかけた。また、ジョブコーチには着替え時には付き添ってもらうほか、仕事が終わってからは、金沢市社会福祉協議会において練習し、一人で正しく着替えができるようになった。その後も、時折帽子から髪の毛が出ることがあったので、調理場の市川班長が職場内のキーパーソンとなり、随時、服装のチェックを行った。

さらに次のステップとして、ストップウォッチを使って時間を意識して早くできるようはたらきかけた結果、30分かかっていた着替えが、15分以内でできるようになった。

(注)課題分析とは、仕事の手順を小さい行動単位に分解して時系列に沿って並べること。

ジョブコーチが支援を行う際に活用する手法。

3)器具洗浄

|

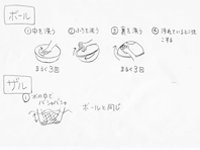

ジョブコーチに現場に付き添ってもらい、Aさんにボールやバットの洗い方を説明したが、横に並んで見本を示しても、なかなか覚えられず、時間がかかっていた。

そこで、洗浄作業の課題分析を行い、図解などを加えたマニュアルをジョブコーチに作成してもらった。マニュアルをもとに仕事が終わってからも金沢市社会福祉協議会で練習を行ってもらうことに加え、家でも食器洗いの手伝いをするよう促した。

現場では洗い方が定着するまでAさんの目に入る場所にマニュアルを貼り、また順序通りに進められるように市川班長を中心に、作業指示や仕事の段取り、声かけなどを行った。

(2)余暇生活

|

金沢市社会福祉協議会から、Aさんが学生時代から続けているマラソンを社会人になっても続けられるよう申し入れがあった。本人や家族とも調整を図り、マラソン大会の予定をできるだけ早目に伝えてもらい勤務体制を調整することとした。

マラソン大会がある時などは連休をとることもあるが、それ以外では体調を崩すこともなく、仕事を一度も休んだことがない真面目な勤務態度を評価し、当社としてもAさんのマラソンを応援している。

また、新たな活動の場として、作業所でのボランティア活動、デイサービス(パソコン・陶芸・スイミング)等の社会資源の情報について、金沢市社会福祉協議会から提供してもらった。

その結果、月曜日はスイミング、火曜日は陶芸教室・スイミング、水・金曜日はマラソン、土曜日はパソコン教室と、午後は自分の好きな時間を費やすことができるようになり、Aさんにとって働き続けるための良いリズムとなった。

3. 取り組みの効果

(1)Aさんの現在の勤務状況

当初活用した数多くの作業マニュアルも現在は必要がなくなり、気をつけてもらいたいことだけを書いた紙を本人から見える所に貼って、Aさんは、その紙を意識しながら洗浄業務に専念している。

雇用当初、Aさんは不安に思っていることや、従業員から言われたことの意味が分からない場合は、ジョブコーチに電子メールで頻繁に相談し、メールや金沢市社会福祉協議会内での相談などにより対応をしてもらっていたが、4年という長い年月を経て自信がついてきたことや不安も少なくなったため、現在では電子メールの相談も少なくなっているようだ。

雇用後、家族には何もプレゼントしていないAさんは、近々、月々の給料をためて何かプレゼントをしたいと考えている。

(2)調理場の市川班長からのコメント

調理場においてAさんのキーパーソンとなっている市川班長は、「最初はAさんにできるか不安が多くあった。でもここ最近になって、色々なことができていることに気付いてきた。以前は二人体制で調理器具の洗浄をしていたのに、今は一人でできている。最初は他の従業員とのやり取りが難しかったが、現在は『洗ったら〇〇個セット頼むぞ』という指示にも、きちんと対応できるようになった。

また最初は、従業員が洗い物のボールとバットを分けるなど仕事の段取りをしていたが、今ではAさんが自分で考えてできるようになり、仕事を安心して任せることができるようになった。Aさんは、とても純粋だし、黙々と同じ業務を4時間近くも嫌がらずにしている姿に感動している」と話す。

4. まとめ

雇用当初は3時間の業務も続けることができなかったAさんが、同じ仕事を毎日繰り返していくうちに、少しずつ作業スピードも速くなり仕事のコツも身に付け、5年目にして4時間近くまで働けるようになった。

Aさんが勤務を続けることができているのは、当社の長い目での支えが基本となっているが、具体的には、現場の従業員が、Aさんが混乱しないように分かりやすく指示をし、細かな目配りをしていることによる。

なお、Aさんの雇用がきっかけとなり、知的障害のある人への理解も深まり、障害特性に合わせてできそうな仕事を見つけ、少しでも長い時間を働けるよう取り組んでいる。

また、Aさんの雇用継続のためには、余暇を充実させる配慮が必要であったが、地域で障害のある人が安心して暮らせるよう、就業・生活支援センターといった支援機関との連携も必要となる。

執筆者 : 社会福祉法人金沢市社会福祉協議会 金沢障害者就業・生活支援センター

就業支援担当 松本 千春

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。