重度知的障害者の作業能力開発の取り組み

- 事業所名

- 株式会社丸八真綿

- 所在地

- 静岡県浜松市

- 事業内容

- 寝具製造

- 従業員数

- 674名

- うち障害者数

- 12名

障害 人数 従事業務 視覚障害 0 聴覚障害 2 羽毛布団刺繍工程、生産工程 肢体不自由 1 商品開発 内部障害 2 本部管理事務、商品開発 知的障害 7 製品の袋出し、たたみ、袋圧縮、発送準備作業等 精神障害 0 - 目次

1.事業所の概要・障害者雇用の経緯

(1)企業全体

1)概要

1962年、丸八織物寝具部として創立し、現在は寝装寝具の製造販売を中心に、健康・快適な「眠り」を追求する総合的な事業を国内外に展開している。

本社の企画販売等部門の他に、本社工場、大久保工場、磐田工場などの現業部門があり、国内には多くの関連企業、また海外にも関連会社を擁して、生産拠点も国内外に拡がって丸八グループのネットワークが形成されている。

2)障害者雇用の経緯

1987年に養護学校高等部の先生の熱心な働きかけにより、当時高等部1年の生徒を本社工場(製造部門)で、実務研修生として受け入れたのが最初である。

以後、段階的に研修-採用を続けて、現在は各工場に障害者を配置している。

(2)磐田工場

敷地面積1万㎡超の大きな工場で、各種布団丸洗い、配送などクリーニング処理、物流工程の専門工場である。

クリーニングは、羽毛布団、綿布団、羊毛パッド、ファートンなど素材や種類によって多少異なるが、概ね次のような工程を経て作業が進んでいる。

受付・検査(処理カルテ作成) - 前処理(シミ抜き、洗剤) - 洗浄・脱水 -

乾燥(抗菌処理) - 補修・検査 - 包装・発送

障害のある社員は、全体の作業における各部分に関わっているが、最初の受け入れと最終の包装段階の作業を主に任せている。

20年前、初めて重度知的障害者の職場研修を受け入れたが、何をどうしたらよいか全くの手探り状態からその対応をすすめてきた。その後、学校や施設、関係機関と連携しながら継続的に障害者を受け入れて、誰でも作業に取り組み易い独自の補助手段を開発して、今では職場に無くてはならない労働者として成長させてきた。

2.作業遂行能力向上の取り組み

(1)布団袋だし、袋圧縮作業

全体の作業のスタートは、送られてきた布団を袋から出す作業である。

布団には裏と表があり、これを誤ると工程全体に影響する、単調だが重要な作業である。素人目には分かりにくいので、言葉で裏表を「説明」するより、職長が「どちらが好き?」と、触った感じ、好きな感触で好きなほうをどちらにたたむという本人の感覚で作業をすすめている。

最初の仕事として、布団の種類、サイズに合った折りたたみを行う。それぞれ規格があり、そのため作業台に三つ折り、中心点のテープなどそこに合わせるだけの目印を設けてある。最初は一つ一つの作業工程を、写真(絵)と文字、触感で指導を繰り返してきたが、現在はその工程手順はほとんど必要なくなっている。

また、布団を取り出したあとの包装袋も大量で、専用のごみ袋に入れるが、一定量を超えると取り替える必要がある。最初は先輩が気を遣って黙って替えていたが、今はそれぞれが必要になると自分で処理している。

搬入される布団は季節的に増減が激しく、量的に多い夏場は他の社員が加わるが、冬場は障害のある社員2人だけで任せている。

(2)完成検査後の袋入れ、発送準備作業

発送する羽毛布団は袋に丸めて入れる。

布団にはサイズがいろいろあり、使用する袋が異なる。仕事に習熟した現在は使用していないが、独特の治具、番号シール、写真など誰でも間違いなくできるよう工夫している。

仕事の手順を教えるのにどういう方法が良いか、障害のない社員は熟知しているので言葉で伝えようとするが、必ずしもそれが有効ではない。何をどうすれば的確に覚えてもらえるか、教え方の手順を障害のない社員も勉強しながら開発を進め、現在に至っている。

例えば、右利き、左利きといった問題について親から問題提起を受けたり、障害のない社員も配慮を必要と考えたが実際には問題なく、こうしたことも経験を積み上げることで学んでいる。

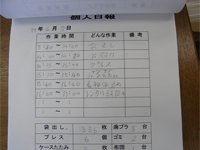

(3)日報

本人、企業担当者、家族を結ぶ「日報」が毎日記録、交換され、点検されて指導援助に活かされている。

その様式は簡単なものだが、その日の従事した仕事内容・数量、感想、担当者の評価・意見、親からの感想・意見が毎日交換されて、蓄積されている。研修期間中は、これに加えて健康状態や食事の様子なども書き込まれ把握している。

日報を読むと、仕事に慣れてきて、「次は何をするよ」と繁閑の状況により多様な業務を自ら進めていくわが子の成長や変化に母親が驚いているような記述も見られる。

(4)親、学校・就労支援機関等との連携

雇用を続けるためには、本人の健康、生活習慣、意欲などが大きい要素となるが、中でも両親の支えが一番重要なことは多くの企業で経験していることである。

現場で実務を通じて本人を成長させるために最も必要なものは、家族からの情報や意見と考えて常に連絡をとっている。

また、職場責任者、学校、必要に応じて地域障害者職業センターとそのジョブコーチ、ハローワーク、障害者就業・生活支援センター等と幅広く連携してサポート体制を築き、それらの機関の助言も得ながら職場環境の改善を積極的にすすめている。

特に学校に対しては、一年生の時から実習に取り組むなど、早期に就職のための準備教育をお願いしている。時には職場の道具を学校に持ち込んで教育指導の実践的教え方を学ぶ、ということも行っている。

3.障害者雇用の考え・今後の目標等

障害者と事業所の雇用関係は当然、恩恵的なものではありえない。事業所にはそれぞれに生産計画や人員配置の事情など企業の要求があり、働く障害者にも、ハンディキャップを抱えるそれぞれの要求、また親の希望もある。

この関係を両立させるために当社が実践したことが、「育てる」ということである。

(1)障害者雇用により自らも成長

1994年採用の男性は、すでに経験13年のベテラン社員になっている。現在は完全に単独作業が可能で、袋出し、袋圧縮の工程は全て任せており、リーダー的立場を自覚し全体を見ながら、後輩の指導や面倒を見ている。

現場担当社員は仕事に精通しているので、ともすると言葉で教えようとした時期もあったが、彼らの成長は、単に言葉や動作だけを長い年月で教えてきたものではなく、「何をどうすれば的確に覚えてもらえるか」、現場担当社員が教え方の手順を真剣に検討し、学校や親とも情報を交換して得られたものである。その意味では、障害のある社員が加わって、他の社員も大きく成長し、変化している。

(2)雇用のスタンス~一人が成長したら次の人を雇用する~

障害者雇用について基本的に考えていることは「成長」である。もちろんこの企業特有の繁閑や労働集約的な多様な業務を遂行する人材として、である。教えるときは必ず紙に書く、目標を達成したときなど機会を捉えて褒める、落ち込んでいるときは好きなタレントを話題にしたり、決してムリせず、「継続」することを重点にすすめている。

障害者を数多く採用することを否定はしないが、人数のレベルで受け入れていると人材が育たない、毎年継続的に採用していくという考え方もあるが、障害者一人一人は皆それぞれに固有の生活習慣があり、性格があり、能力もある。ここでは受け入れた一人一人を、親や関係機関とも連携して成長するまで徹底して面倒を見ていく、この人が成長したら次の人を受け入れる、このスタンスで現在に至っているのである。

(3)将来展望

将来の目標の一つに、「障害者だけで運営できる工場」の実現がある。

その根拠は、布団クリーニングの需要は開拓の余地が多く残っている、ということである。下着は毎日替えても、布団を洗うという認識の普及はまだ20%程度、あとの80%に理解がすすめば全国各地でこのクリーニング工場が展開できるのではないか、と考えている。

ここで働く労働者が、その経験を活かして新しい工場の基幹社員として活躍する時のために、そのことも目標にすえて「教育」が行われている。

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。