「すこやけく」の理念の実現

~店舗(現場)でお客様視点で行動できる人財の育成~

- 事業所名

- 株式会社いなげや

- 所在地

- 東京都立川市

- 事業内容

- 小売業

- 従業員数

- 1810名

- うち障害者数

- 92名

障害 人数 従事業務 視覚障害 2 (店舗)グロサリー、(物流センター)事務 聴覚障害 2 (物流センター)鮮魚加工、事務 肢体不自由 15 (店舗)チェッカー、(本社)事務 内部障害 5 (店舗)精肉・グロサリー・チェッカー、(本社)事務 知的障害 42 (店舗)青果・鮮魚・ベーカリー・グロサリー・清掃、(本社)事務 精神障害 26 (店舗)青果・鮮魚・精肉・グロサリー・ベーカリー、(物流センター)精肉加工 - 目次

1. 事業所の概要

(1)事業の概要

当社は東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県に約130店舗を展開する食料品主体のスーパーマーケットチェーンストアで、創業は明治33年(1900年)、立川駅前の鮮魚商「稲毛屋」としてスタートした。

昭和59年の東証1部上場を機に社名をひらがなの「株式会社いなげや」に変更し、その後本社を現在の立川市栄町に移転した。

いなげやグループは、惣菜・寿司などの製造販売をする株式会社クックサン、ドラッグストアの株式会社ウェルパーク、豆腐・漬物等の製造をする株式会社サンフードジャパンなど全部で6社ある。

(2)経営理念

1)すこやけくの実現

お客様の健康で豊かな暖かい日常生活と、より健全な社会の実現に貢献する。

※すこやけくとは「健やか(すこやか)」+「希く(けく)」

いなげやのある街、いなげやの出店する街に、健康で豊かな、暖かい心を育みたい。 そして、よりすこやかな日常生活、よりすこやかな社会の実現にお店を通じて貢献したいと考え、その願いを表現したいなげやの造語

2)商人道の実践

お客様のお喜びを、自分自身の喜びとして感じることができる人間集団。

2. 障害者雇用の経緯・背景

身体障害者は20年以上前から雇用。特に、車いす使用の障害者の雇用は昭和60年に本社が現在の場所に移転し、車いすに対応できる設備となってから開始した。

知的障害者は、養護学校の実習を経て2001年4月に初めて雇用。現在も知的障害者の多くが養護学校の実習から雇用になっている。

精神障害者は、2002年11月に初めて雇用。当時、厚生労働省による「グループ就労を活用した雇用促進モデル事業」の指名を受け、精神障害の方のグループに委託契約という形で就労の場を提供したことが雇用のきっかけとなった。

障害者雇用の背景には、法定雇用率未達成という現実もあったが(2003年以降法定雇用率達成、現在の雇用率2.0%)、当社の「すこやけくの実現」という経営理念に基づいて雇用をすすめてきた。そして各職場で障害者が受け入れられ、定着しているのも、従業員がこの理念のもとに働いている企業だからこそである。

当社の障害者雇用に「すこやけく」の理念が寄与するところは大きい。

3. 障害者の従事業務・職場配置

本社と物流センターの勤務者が19名(車いすの方は設備の関係上、全員本社勤務)で他の方はすべて店舗勤務。店舗での仕事は青果・鮮魚・精肉・ベーカリー・グロサリー・レジ・清掃と、全ての職種で障害者が活躍している。

店舗での仕事は全ての職種(レジ、清掃除く)で売場への品出しが中心なので、接客対応も含まれる。他に商品の袋詰作業や、鮮魚・精肉・ベーカリーでは商品加工・製造補助も行う。

配置については、まず勤務地・職種・契約時間などご本人の希望を聞き、ご本人の希望に合致し、なおかつ受入可能な状況の事業所を探し、本部から事業所に受け入れの依頼をする。

また最近は求人難な状況でもあり、雇用の約束のない実習の受け入れをした際に店長のほうから「是非うちの店で雇用したい」と申し出があったり、既に障害者の受け入れをして十分な戦力になっていると実感している店長から「もうひとり障害者を紹介して欲しい」と要望があったり、障害者の雇用に積極的な所属長も増加傾向にある。

4. 取り組みの内容

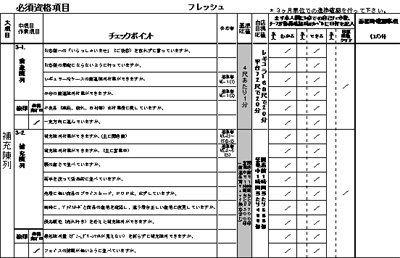

(1)修得度確認表の活用

現在はほとんどの知的障害者と精神障害者がパート社員として勤務しているが、パート社員には「パートナー資格制度」という社内の資格制度があり、資格を取得していくための「修得度確認表」という育成ツールがある。

それぞれの職種ごとに作業単位にレベル分けされたチェック表で、全パート社員に配布しており、自分で達成度をチェックできるようになっている。

半期ごとにチーフと面接をして「修得度確認表」の中から目標を設定し、セルフチェックをしながら進捗を確認して、次の面接でチーフと修得の確認をする。

この確認表の1つ目が修得できると賞与支給対象となり、2つ目以降が修得できると1つにつき時給が20円アップするしくみになっている。

もちろん障害者もこの制度を適用し、育成している。通常のパート社員よりも少し目標を低めに設定してゆっくり時間をかけて育成し、現在数名の知的障害者と精神障害者が、1つ目の資格を取得して賞与支給対象者となっている。

(2)処 遇

障害者用の制度があるわけではないので、時給や福利厚生等は他の社員・パート社員と全く同じである。

配慮している点では、契約時間があげられる。知的障害者は長い時間の勤務を希望される方が多く、精神障害者は短い時間の勤務を希望される方が多い傾向にある。

なるべくご本人の希望や状況(特に精神障害者については、体調面)に合わせられるように工夫をしている。

| 障害 | 週30時間以上 | 週20~30時間未満 | 週20時間未満 |

|---|---|---|---|

| 視覚障害 | 1名 | 0名 | 1名 |

| 聴覚障害 | 2名 | 0名 | 0名 |

| 肢体不自由 | 13名 | 0名 | 2名 |

| 内部障害 | 2名 | 1名 | 2名 |

| 知的障害 | 14名 | 25名 | 3名 |

| 精神障害 | 3名 | 6名 | 17名 |

(3)活用した制度や助成金

現在、「業務遂行援助者の配置助成金」「重度障害者等通勤対策助成金」「障害者雇用

調整金」を受給している。

また状況に応じて、障害者職業センターや就労支援センターのジョブコーチの支援を受けている。(当社からの依頼よりも、ご本人・就労支援センターが希望する場合が多い)

トライアル雇用を利用したこともある。また委託訓練事業、社会適応訓練事業なども受け入れ、雇用につながったこともある。

(4)各支援機関との連携

障害者職業センターや就労支援センターとの連携は、障害者が長く定着して働くためには欠かせないものとなっている。

障害者本人が職場の人や仕事に関して困ったことや不満などを相談できる人がいることが定着につながる。「上司や人事担当者に直接言って下さい」と言っても言いづらいことも多々あるものである。そこで支援者を通じてそういった情報を伝えてもらえると、すぐに改善できる点は解決をし、解決に時間のかかることはきちんとコミュニケーションをとり、誤解のある部分は早いうちに誤解を解くことができる。

例えば、精神障害者で休みがちになってしまった方がいた。疲れがひどくなったというが、その原因は職場の人間がいくら聞いても特にないという。とうとう退職したいと連絡がきて、再度支援者の方に原因を問いただしてもらうと、実は合わない同僚がいる、とのこと。

こういったことはいままで数人の精神障害者にあり、障害者が店舗異動をしたり、または曜日によって障害者の仕事を替えて合わない同僚と仕事をする機会をなくすことにより、退職を回避した。

また誰しも体調や私生活が仕事に影響を及ぼすものであるが、障害の有無に係わらず、一従業員の健康管理や私生活のフォローに企業がかかわるのも限界がある。

体調や私生活の安定にも支援者の方がフォローすることは当社にとって大きな助けとなっている。

5. 取り組みの効果

(1)何よりもまず実際に戦力になっていることがあげられる。もちろん人によってその度合いに違いはあるが、時間をかけてじっくり教えていけば、少しずつできることが増えていくことを実感している。

(2)障害者に仕事を分担するには、仕事の切り出し方と教え方に工夫が必要であり、それを考える力が従業員についてくることは、部下育成という能力を伸ばすために大きなメリットとなる。

(3)障害者が一生懸命働く姿に気持ちを新たにする従業員も多く、その効果ははかりしれない。

(4)精神障害者の雇用を通してできたネットワークが、在職者のメンタルヘルス対応の体制作りに寄与した。

(5)法定雇用率も達成できた。(2.0%)

(6)障害者のお客様への理解も深まり、経営理念の「すこやけくの実現」を従業員が身を持って実感できる。

6. 今後の課題・展望

幸いなことに2002年以降、求人票を出さなくともいろいろな支援機関等から当社に見合った人財の紹介を受け、急速に障害者雇用人数が増加した。

今後、雇用受け入れ先が次第に限定されてゆく中で、無理な受け入れは障害者本人にとっても、店舗にとってもマイナス面での影響が懸念される。無理をせず、まずは入社したひとりひとりの育成をはかり、定着することこそ次の雇用につながるものと考え、今後も障害者雇用を推進していきたい。そのために特例子会社の設立も視野に入れている。

障害者が一般企業で接客などの仕事をする姿が普通で当然のことになる社会に少しでも貢献し、「すこやけくの実現」につなげていきたい。

執筆者 : 株式会社いなげや 人財開発部 主任 高木 麻理

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。