HUMAN VALUE INNOVATORとしてそれぞれの能力を開花させる職場環境を提供したい

- 事業所名

- 株式会社ベンチャー・リンク

- 所在地

- 東京都台東区

- 事業内容

- 中堅中小企業への経営情報提供サービス、フランチャイズ支援、金融機関に対するビジネス・マッチング支援

- 従業員数

- 557名

- うち障害者数

- 25名

障害 人数 従事業務 視覚障害 1 テープ起こし(在宅勤務) 聴覚障害 4 webマーケティング、webサイト更新、人事DB入力更新 など 肢体不自由 6 印刷、DM発送、ファイリング、 データ入力、web検索 など 内部障害 0 知的障害 4 印刷、DM発送、データ入力、備品補充 など 精神障害 10 印刷、DM発送、データ入力、経理補助業務、ファイリング、電話応対 など - 目次

1. 事業所の概要

当社は1986年の設立以来、一貫して中小企業の成長支援に取り組み、そのために役立つ各種経営情報を、各地の地域密着型金融機関(地銀、信金等)がその法人顧客を組織した“ビジネスクラブ”を通じ提供してきた。

事業内容

①全国約150の金融機関系ビジネスクラブなどの提携機関を通じ、中堅中小企業への経営情報提供サービス

②フランチャイズチェーン本部及び加盟店への支援活動

③金融機関に対するビジネス・マッチング支援活動

現在、全国約150の金融機関が当社と提携し、約10万社の会員企業がそのビジネスクラブに所属している。

提供する経営情報のなかで当社が第一に重視するのはビジネスマッチング情報である。

会員企業のビジネスシーズ・ビジネスニーズを登録し、それを元にコンピュータシステム等を通じて会員間取引を仲介・促進するほか、大商談会「東京ビジネス・サミット」を企画運営し、大手小売のバイヤーを集客するなど、会員企業のビジネスチャンス拡大に努めている。

また、有望な新規事業の紹介も行い、特にフランチャイズ案件に力を入れてきた。現在展開している主なブランドとしては女性専用フィットネスチェーン「カーブス」、小中学生向け教育プログラム「7つの習慣J」、飲食店等居抜き物件を扱う「店舗そのままオークション」、来店型保険ショップ「ライフサロン」等がある。

2. チャレンジド雇用の経緯と現況

当社では障害のある社員のことを「チャレンジド社員」と呼んでいる。

(1)「法定雇用率が達成できない」=「社会の公器としての責任を果たしていない」

当社でもチャレンジド社員雇用は従来から行われていたが、それはたまたま採用した社員に障害があった、というレベルであり、特にチャレンジド枠を設けて採用活動を行っていたわけではなかった。

このため、長年、法定雇用率を達成するに至らぬままであったが、2004年、深刻な経営不振に陥り全社を挙げ経営改革・改善に取り組んでいた際、トップ自らこの問題に乗り出し、「社会的責任を果たせる企業となろう」と決意したのがきっかけである。

(2)管理本部労務課内に「サポートチーム」を設置

松本信彦社長直轄のプロジェクトとして、労務課内に「サポートチーム」(現サポート室)を設置したのが2005年12月。

サポートチームとは、他の部署の業務について、大量印刷やDM発送、文書廃棄等、代行できるものは代行し、社内のビジネスセンター的な機能を発揮して他部署の生産性向上を支援する組織である。

当社は、

「NEW BUSINESS CREATOR」

「HUMAN VALUE INNOVATOR」

の2点を事業コンセプトとして掲げている。

特に後者は、当社に関わる人々がそれぞれに成長し続けられる場を提供したいという思いから成っている。

チャレンジド社員にも当然、1人ひとり明確なライフプランを持ち、夢や目標実現のために必要な能力を身につけ、自ら成長していける業務環境を用意せねばならない。

採用時は労務課預かりの形でも、将来的には各自の職能や志向性、ライフプランなどに基づいて最適の部門への配置を行っていくことを目指し、他部署の様々な業務を間接的に体験できる組織を設計した。

また、他部門の業務生産性を高めるための「サポート」が旨であることから、各自の業務改善や職能開発に積極的にチャレンジすることを求めている。

サポートチーム発足後、短期間のうちにも全社の生産性向上への貢献が明らかになり、既に社内的には

・サポートチームが社内の年間功労者表彰において金賞「プランナー・オブ・ザ・イヤー」を受賞(2006年12月)

・サポートチームからサポート室へと正式部署に昇格(2007年1月)

という形で評価を受けている。

(3)雇用状況の推移と配置

| 全社 | サポート室 | その他の部署 | ||

|---|---|---|---|---|

| 障害種別 | 肢体不自由 | 7(6) | 5(4) | 2(2) |

| 聴覚 | 7(4) | 2(1) | 5(3) | |

| 視覚 | 2(1) | 2(1) | 0 | |

| 知的 | 4(4) | 4(4) | 0 | |

| 精神 | 8.5(10) | 8(9) | 0.5(1) | |

| 計 | 28.5(25) | 21(19) | 7.5(6) | |

3. 職務についての取り組み(チャレンジドの従事する業務)

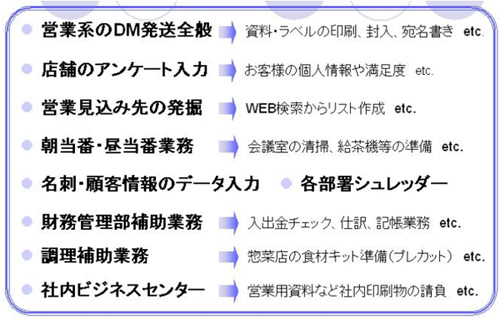

サポート室は単にチャレンジド社員の職域拡大をめざすものではなく、既述の通り全社的な生産性向上を実現する戦略的な部門である。他部署の依頼に応じて業務を代行するため、従事する業務の内容は多岐にわたっている(下表参照)。

依頼を受けた作業を、依頼部門のオフィススペースに出張し遂行する形態と、労務課スペースに持ち帰り行う形態とがある。

なお現在は、単に依頼された業務を遂行するだけでなく、

・全社的な視点からの業務の優先順位を決定

・業務毎の作業工程の見直しと効率化

・職域の更なる拡大とメンバーの戦力化

を実現できるようステップアップを目指している。

4. 雇用管理についての取り組み

(1)専門家の意見、知恵を活用

過去、当社においてチャレンジド社員の雇用が進まなかった最大の理由は「チャレンジド雇用に関するナレッジがなかった」ということであった。

一口に障害といってもその種類や程度は様々であるため、チャレンジドの皆さんに、具体的にどんな業務を担当してもらえばいいのか、どこまでの業務を遂行していただけるのか、採用担当者や各部門の管理者にはイメージできなかったのである。

この反省に基づき、まず、労務課に担当を命じ、学習を進めさせたが、その次に取り組んだのが各種公的機関、支援機関との連携である。

2006年12月、法定雇用数は達成(2006年5月)したものの、それ以降の新たな雇用が、身体障害者2名、知的障害者2名、精神障害者2名、計6名の段階で東京都のモデル事業認定を受けたのもその一環であるが、これによってなおいっそう専門家の助言を受けたり、同じ課題を持つ他社担当者と交流する機会が増えた。

当社はHUMAN VALUE INNOVATORとして、採用するからにはチャレンジドの社員であっても等しく、その持てる能力を十分に発揮していただきたい、当然、当社で働くなかでも成長を継続していただきたいという方針を持っていたが、上記のような専門家のアドバイスや協力がなければ、その実現は困難であったと考えている。

(2)採用上の工夫

優秀な人材は引く手あまたであること、また当社として担当していただきたい業務の内容と、各人材のスキル・志向にミスマッチがあってはならないことから、採用活動には特に力を入れた。

人材を紹介する各地区の支援センターの方々を当社に招き、業務内容や勤務形態を説明し、また実際に当社で働くチャレンジド社員の様子を見学してもらう会を何度も開催した。これにより、非常に最適の人材について、次々と紹介を受けるようになった。

(3)全社的な生産性向上をめざし、徹底したジョブヒアリング

本事業の取り組みにあたっては、まず各部署にヒアリングを行い、ニーズのある(=各部署が労務課に代行してほしいと思っている/労務課が対応することでその部門の主体業務の生産性があがる)付随業務を徹底して洗い出した。

また、当初は各部門とも「こんなことを依頼していいのか?」という躊躇があるため、労務課の側から積極的に声をかけ、「サポート室ではこんなことができる。類似の業務があれば依頼してみないか」と社内告知に務めた。

その後、業務に慣れた各メンバーから、「こんなこともできる」、「これもサポート室が代行すればお役に立てるのでは」などと積極的に提案があり、前項の表のごとく業務内容が徐々に拡大してきている。

現在は総務課等他部門とも合同で、社内におけるビジネスセンター的な部門を立ち上げるプロジェクトに取り組んでいる。

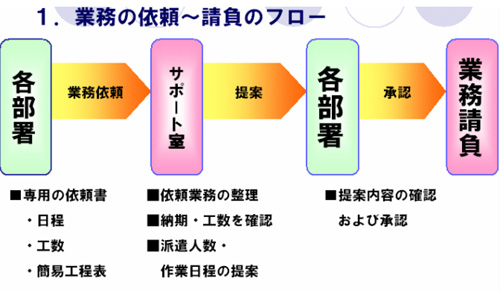

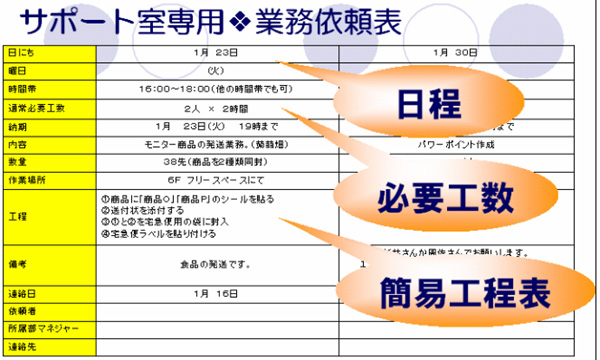

(4)業務受け~作業レベルに分解~スケジュールに落とし込み

本事業の遂行においては、各メンバーのスケジュール管理が重要となる。

依頼を受けた業務それぞれを作業レベルに分解し、各メンバーのスケジュールに落とし込んでいく作業は管理者にとって最も重要な作業となる。

全員の目標、スケジュール、及び業務遂行状況はオープンボードを採用してメンバー間で共有している。

また、業務受けに際しては所定の依頼フォーマットを用い、各部署からの業務依頼をスムーズに、かつ納期設定など必要な連絡を過不足なく行えるよう工夫している。

配置は各自の能力・スキルやその時々の業務依頼内容に応じ、各自のスキルや志向性、スケジュールや体調等を顧慮しつつ行っていく。

5. 取り組みの経験から

(1)チャレンジド社員にとってのトレーニングセンターとして

当社の取組みの特徴は、本事業の目的として「チャレンジド社員のトレーニング」に重点を置いた点である。

これを行うために、日報や会議体系などの業務管理手法や評価~昇給昇格の方法等、様々な工夫を行ってきたが、手探りでスタートした事業であるにも関わらず、既に一定の成果を収めていると感じている。各メンバーも期待によく応え、短い間でもめざましい成長を見せている。

その結果、各部門から「○○さんにお願いしたい」と指名で業務依頼が入ったり、また「よければうちの部門に来てほしい」と打診がある状況に、それぞれやりがいを感じているようである。

各メンバーがそれぞれに希望の方向へ進めるよう、今後も管理者としてスキルアップやライフプラン立案の面などから支援していきたいと考えている。

(2)既存社員の意識の変革

前項のような積極的なチャレンジド社員の存在が、既存社員にも好ましい刺激になっているように思われる。日常的に接する機会が増えたことによって、障害への理解も深まってきているのではないだろうか。

なお、サポート室は現状、前述の通りチャレンジド社員の新規採用で成り立っているが、実はその雇用環境の向上は、既存の社員にとっても他人事ではない。

日本の障害者の大多数が、実は「後天的に」障害を負っていることからしても、既存社員や、あるいはその社員の家族が、今後新たに障害を負うことになる可能性は常にある。その際にも、適切なフォローを受けながら各自の持てる力を発揮できる職場がある、という事実が、社内に安心感を醸成する効果があるのでは、と考えている。

例えば、いわゆる障害とは異なるが、怪我・疾病による休業から復帰したばかりの社員が、いきなり以前の職場で元通り働くことは困難である。そのような場合、まずはサポート室に籍を置き、自分の体調を見極めつつ働く、ということも可能な体制になった。

あらゆる社員が、それぞれ抱える条件に応じ、多様な形態で働くことができる——将来的にはそのような柔軟な組織をつくっていけることを視野に、今後とも努力していきたい。

執筆者 : 株式会社ベンチャー・リンク 総務部サポート室

マネージャー 高祖 真樹

チーフ 森住 操

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。