人的援助者をキーパーソンとした重度知的障害者の雇用拡大への取り組み~職業生活全般にわたる定着・援助~

- 事業所名

- 株式会社フォーラムエンジニアリング

- 所在地

- 東京都港区

- 事業内容

- ①本社から委託された事務作業及び軽作業郵便物等発送・廃棄文書処理

②製麺事業 - 従業員数

- 6,770名

- うち障害者数

- 74名

障害 人数 従事業務 視覚障害 1 テクノアーティスト 聴覚障害 0 肢体不自由 17 テクノアーティスト 内部障害 10 テクノアーティスト

うち事務センター3人、製麺1人知的障害 44 事務センター24人、製麺20人 精神障害 2 テクノアーティスト - 目次

1. 会社概要

・概要

| 社名 | 株式会社フォーラムエンジニアリング |

|---|---|

| 部署 | 人事部 事務センター・製麺事業部 |

| 設立 | 昭和56年4月 |

| 資本金 | 6,100万円 |

| 売上高 | 359億円(2007年3月期実績) |

| 役員 | 代表取締役 大久保 泉 |

| 社員数 | 6,437名 (うち障害者74名) 平成19年12月3日現在 ※技術社員(テクノアーティスト)在職者:5,968名 社内在職者:469名 |

・設立の経緯

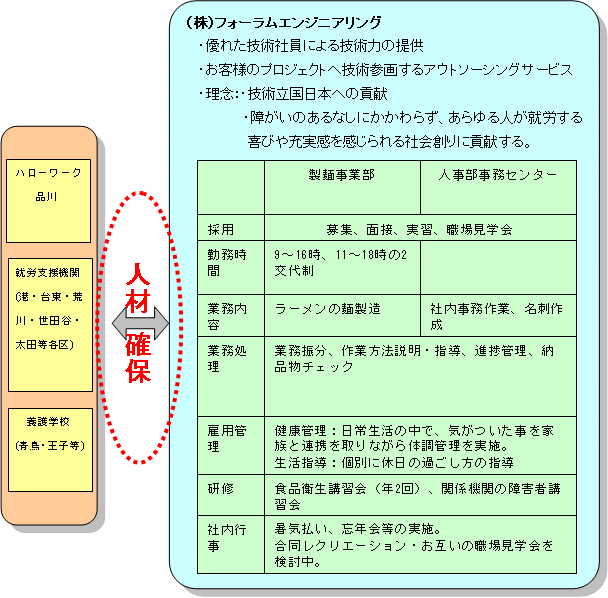

株式会社フォーラムエンジニアリングでは、技術者専門の特定労働者派遣事業として、あらゆる分野の技術者を雇用し、必要とされるクライアントへ技術力を提供している。

業容の拡大と共に従業員が増え、社会的責任である障害者雇用への取り組みをしてきた。

2001年2月には「事務センター」を開設。2004年9月には、「製麺事業部」を立ち上げ、障害者の方々にも物づくりの楽しさを経験してもらっている。

・障害者雇用の基本理念

「障害のあるなしにかかわらず、あらゆる人が就労する喜びや充実感を感じられる社会創りに貢献する」という理念の下、障害者雇用と就労の場の創出に積極的に取り組んでいる。

また事務センターにおける知的障害者雇用の基本理念として、下記の3点挙げられている。

・就労を通じて、各人の職業生活自立への確立

・法律に定められているから行うという受け身の課題ではなく、戦力としての認識で

・時間を与える。過大な期待を避け、なおかつ諦めずに指導

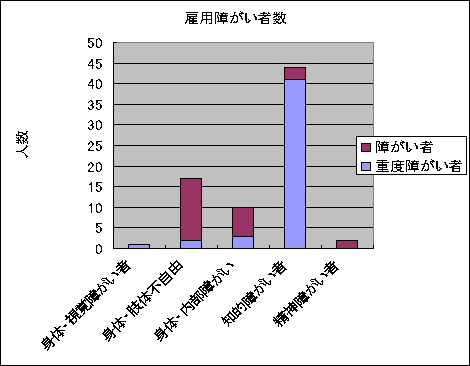

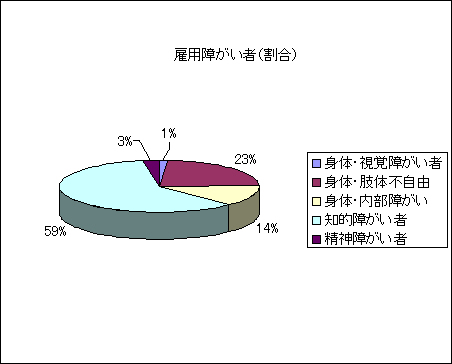

・雇用障害者数

| 重度障害者 | 障害者 | 合計 | |

|---|---|---|---|

| 身体・視覚障害者 | 1 | 0 | 1 |

| 身体・肢体不自由者 | 2 | 15 | 17 |

| 身体・内部障害者 | 3 | 7 | 10 |

| 知的障害者 | 41 | 3 | 44 |

| 精神障害者 | 0 | 2 | 2 |

・雇用ノウハウの蓄積 ~障害理解と雇用継続~

知的障害の理解

知的障害者の特徴を知り基本理念を心がけることで、支援体制構築につながる。

雇用継続の工夫

①人的援助者は、知的障害者の雇用継続に対するキーパーソンとして、雇用の成否の鍵を握る。従って人的援助者は、知的障害者のそれぞれの能力に対して、正しい評価・判断を持つ必要性がある。特に下記の判断は必須である。

・「がんばり」と「無理」の区別

・「できること」と「できないこと」の見極め

・「障害」と「甘え」の判断

②職場内環境の整備を心がけ、以下の3点に取り組んでいる。

・物理的環境整備

・生活面でのサポート体制

・メンタルヘルスのサポート

障害理解と雇用継続の工夫=『雇用ノウハウの蓄積』につながる

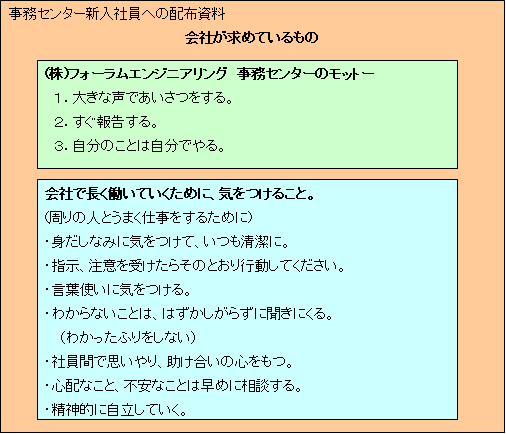

・知的障害者に求めること

・運営全体像

2. 業務への取り組み

①書類の認知

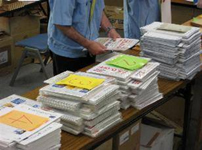

見た目が似たような書類1

見た目が似たような書類は、順番違いや混ざりが生じる。事務センター社員の殆どは、漢字の読みが苦手であるため、内容を字で識別するのが難しい。書類が混ざると大変なことになるため、色を変えて書類の識別をしてもらう。漢字が読めなくても、色の違いで区別することができる。

例えば2種の年末調整書類・付け合せ作業で不明な書類が出た場合、違う色のホルダーを用意し、うまく識別できるよう工夫している。

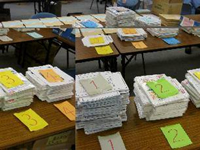

見た目が似たような書類2

2種類の書類を区別するため、束の表面に色紙を置く。内容や書類の名前より、「何色の書類」というような分け方をすることで、うまく識別できるよう工夫している。

年末調整付け合せ作業

伝票の番号札作業

その結果、順番違いや混ざりを防げるようになった。

伝票の切り取り作業

給与明細付け合せ作業

それでも難しいときは、6桁の社員番号を明細と封筒の両方に表示することで、確認しやすくしている。

封入作業

また書類は、10部ずつ交互に置くことで、入れ忘れや2枚入れを防ぐことができる。

このことにより、もし入れ忘れや2枚入れがあっても、10枚のみの確認で済む。

また数千件・数万件を全て点検することが不要になり、正確な作業遂行が可能となった。

封緘作業

発送作業

まず針の計量器では読み取りが難しいため、デジタル表示の機械を使う。

次に画面上で小数点第一位まで表示される。小数の理解は難しいため、表示に点がつくということのみを説明し、そのまま書き写すことで計量も可能になった。

勤務表の付け合わせ作業

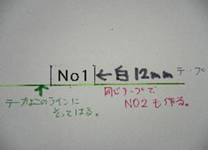

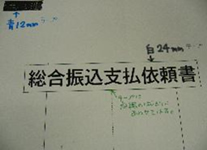

指示書

書字の場合、指示書を見ながらテプラでシールを作成し、ファイルをつくる。また貼り付け位置、テープの種類など注意事項が記載されている。

折り作業

封筒2枚を合わせて3つ折りする作業。事務センター社員の中では、手先の力が弱い社員・両手の力加減がアンバランスな社員が多い。そのため、ビンを使って折り作業をさせることで、しっかり折ることができる。

また切手切りの工程で左右の手がうまく利かない社員は、切手貼りや切手折りの作業に配置している。このことにより、一人ひとりの社員の作業能力に配慮し、役割を担っている。

②空間の認知

バースデーカード作成作業

常備薬の袋詰め作業

10個単位で常備薬を用意して袋詰めをする。その結果、入れ忘れや2個取りが防げるようになった。またミスを防ぐため、どこに何を入れるかをしっかり表示し、混ざらないようにした。

指示書(立体的)

立体的な図表を指示書に用いることで、常備薬の袋入れが可能になる。立体的な絵図の指示書を使用することで、袋入れの位置のミスが防げる。

判子押し印作業

③名刺作成

人を代え読み合わせ作業をすることで、ミスを徹底的に出さないようにしている。

数名のチェックを通すことで、正確な枚数で名刺を仕上げ、営業活動等に支障がでないようにする。

当初、中太麺機(#18角刃)を導入していた。現在では、極細麺機も導入し2台体制で活躍している。

麺線に仕上がった麺の小分け作業。朝礼時に本日の製麺回数をボードで明示している。

作業前に、指爪・手の表裏を指導員が丁寧にチェックされている。

麺を手に取り、130gに計量する。袋詰めの工程は時間交代制で行われる。

9:00~11:00

11:00~13:00

計量した麺を1個ずつ、ポリ袋に詰め込む作業。

袋詰めをして酸素カットが入った麺袋をシーラー包装。

完成品を化粧箱に5袋ずつ、スープも一緒にセットする。ベテラン社員の箱折りは機械並みで驚く早さである。

箱詰め直前に、目視検査を実施しているが、毛髪混入も発見されているほど、社員は高いレベルを持っている。

店舗紹介

①製麺事業部 一階店舗 「フォーラムめん」1号店

②神谷町 「フォーラムめん」2号店

主たる顧客

・営業拠点の営業マンの手土産

・ラーメン店への販売

・社員・一般顧客への販売及び通信販売

※本社の麺好きな社員の社員食堂の役目も果たしている。

収支について

経費(人件費・家賃等)の60%回収を目標としている。

最も注意している点

①衛生管理:清掃一番及び身だしなみまで注意する。

②健康管理:日常生活の気がついた事を、家族と連携をとりながら体調管理をする。

③自己管理:休日の過ごし方等を指導する。

製造量

スタート時:1万食/月 → 現在:1200食/日、2万食/月

3. 人材育成

①「障害者だから雑な仕事で良い」、「障害者だからミスは仕方がない」、はあり得ない。封入作業で1枚を2枚入れたり、1枚入れるものを0枚だったりは許されない。「ミスは0が当たり前」、「100%の仕事が本来の仕事」を日頃から徹底し、教育でカバーする。すると重度障害者が90%以上在籍していても、ミスが出ない。従って社員に対し精度が高いものを求め、ミスに対しては常に厳しい見方で対応している。

②厳しい指導の例として、1枚折りの指示を出し、5~10枚まとめ折りする社員がいる。2回注意しても出来なかった場合は、3回目に仕事を変える。

③仕事の定義について、時間をかけて丁寧に教えている。細かい点に関しても、しっかり指導している。社員によっては、些細なことを浅く考える社員や、深くとらえる社員もいるが、最後にはいつも「頑張っていこう」と背中を押している点は見事である。

4. コミュニケーションへの取り組み

①退職理由は、大半が人間関係のもつれである。大人になれない社員も多く、基本的マナーとして「話しかけられたらきちんと返事をする」、「同僚を無視しない」、「ストレスが心にたまる前に処理・精算する」などがあげられる。

②職場内では「大きな声であいさつをする」を心掛け、対人関係の一手段として徹底している。

③何かあったら負担になる前に相談することは、長年培ってきた経験で皆が周知している。相談日は週2回設けている。ある社員は、口頭で上手く相談できないので、交換日記を長年にわたって続けている。現在、10冊までたまった。人的援助者は毎日の昼休みに社員の対応を行うこともあり、「大変忙しい」と言われていることがうなずける。

5. まとめ

フォーラムエンジニアリングは、1981年4月日本の技術系アウトソーシングの草分けとして設立され、現在約6,000名の技術者集団として産業界の一翼を担っている。障害者雇用に関しては、特例子会社の設立はせずに拡大してきた。

2001年には、本社から委託された事務処理等の業務を行う「事務センター」を設立し、5人の知的障害者を雇用し始めた。現在は27名在職している。中でも重度障害者に特化して多く雇用されている点に特徴がある。続いて「製麺事業部」を立ち上げ、知的障害者21名(含む重複身体障害者2人)を雇用するに至った。

世の中特例子会社全盛の中で、他に例が少ない形で障害者雇用が進められている点は、これから障害者雇用を進めていこうとしている会社等のいい手本となり得るものである。

入室時「おはようございます」、「いらっしゃいませ」など、実に明るくて心地よい挨拶が全社員から発せられていた。さわやかな挨拶から、質の高い教育が垣間見られる。

センター立ち上げから今日まで第一線に立ち、スタッフと共に優れたアイデアを発揮され、発展させてきた渋谷氏の第一声は「障害者雇用は福祉側だけの考えでは進められない。企業就労らしさは絶対に必要である。そのためには厳しさもある。やらねばならぬこともある。出来ぬ人にやれと言うのではなく、やれることで企業の一役を担っていることを教え込むことが重要である。生き生きと働く社員の地位向上を目指し、そのために今の仕事を継続している」とはっきり言われた。また「障害者と共に働ける今の仕事が大好きで仕方がない」と言い切る。

知的障害者の中でも、重度障害者にスポットをあて7年が経った。世間では特例子会社が次々と誕生している昨今ではあるが、その道を選択せず雇用拡大している。業務の特長としては、それぞれの仕事を細分化して職域を拡大している。そのような中、ミスに対してはとても厳しく、「障害者だから」は一切ない。厳しい対応とその教育により精度向上を果たされている。一人ひとりの社員が安定している様子を見るとき、多くの苦労を乗り越えられここまで来られたことがうなずける。

「企業らしさは絶対に必要」と言われていた。そして、やれることを通して企業の一役を担っていることを教え込むことが大切である。また「生き生きと働く社員の地位向上が第一」と言われた。

障害者雇用を今取り組みされている企業、今後取り組もうとしている企業にとって、重度知的障害者もこれだけの仕事ができるという雛形を見て知ることにより、今回の事例が大きな助力になる。今後の更なる発展を期待してやまない。

執筆者 : 大東コーポレートサービス株式会社 代表取締役社長 山崎 亨

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。