国立大学の法人化に伴い、独立した一法人として「バリアフリーの東京大学」と障害者雇用の新しいモデル構築と学外への情報発信基地を目指す

- 事業所名

- 東京大学

- 所在地

- 東京都文京区

- 事業内容

- 学校教育・研究

- 従業員数

- 11,340名

- うち障害者数

- 123名

障害 人数 従事業務 視覚障害 97 バリアフリー研究、事務等、自転車の管理業務、ヘルスキーパー 聴覚障害 肢体不自由 内部障害 知的障害 22 清掃、ゴミの分別、図書へのチップ取り付け 精神障害 4 事務等 - 目次

1. 事業所の概要

明治10年4月(1877年)に東京開成学校と東京医学校を合併し創設され、140年の変遷を経て、現在、研究科・学部等は法学部等27学部等、各研究所は医科学研究所等11研究所、役員数は総長外14人、教職員数は約11,000人、学生数は研究生、聴講生、外国人留学生を含め約27,800人を擁し、日本では最大規模の国立大学法人である。

2. 障害者雇用の経緯

国立大学では2004年の法人化に伴い、従来文部科学省の一組織として計算されていた各国立大学の雇用率が法人ごとに算出されることになり、障害者法定雇用率2.1%の雇用義務の対象法人となった。同時に、教員、看護師などの従来常用職員数から除外されていた職員も算定対象となった。法定雇用率を達成していなかった東京大学は所轄のハローワークより雇用計画の作成命令を受け、2005年初から2007年末までの3年間で新たに46人の障害者を雇用する計画を策定し、バリアフリー支援室の設置など本格的に障害者雇用をスタートした。

3. 取り組みの内容(バリアフリーの基本目標については、以下の基本目標、組織、全学的推進に係る基本姿勢を定めている)

(1)バリアフリーの基本目標

2003年3月18日に制定された東京大学憲章17条(教育・研究環境の整備)では「バリアフリーのための人的・物的支援の充実」を図ることを責務とすると宣言しており、小宮山総長が公表した「アクション・プラン2005~2008」の「2007年度改定版」には、下記の五つの主要な活動目標を掲げている。

①障害を持つ教職員と学生が、可能な限り健常者と同様な条件で活動できる環境を作り出すこと。

②東京大学を訪問する障害者が安全に行動できる環境を作り出すこと。

③障害者雇用を増やすこと。

④バリアフリー対策の人材を育成すること。

⑤バリアフリーのための広報活動を充実させること。

(2)バリアフリーの組織

東京大学のバリアフリー組織は、以下の三重の仕組みである。

①バリアフリー支援室職員

日常的かつ専門的にバリアフリー活動を行う職員である。本郷と駒場に支所を構え、支援室職員が常駐して本学のバリアフリー活動の中心を担っている。

②バリアフリー支援室員

バリアフリー支援を円滑に進めるため、バリアフリー支援室長を筆頭に有識者、教員、職員等で構成されている。そのなかにバリアフリー支援室会議が設置され、バリアフリー支援の全学的な問題等の検討を行っている。

③バリアフリー支援実施担当者

バリアフリー支援室と各部局との緊密な連携、意思疎通を図るためにそのパイプ役となる教員・事務職員等で構成されている。

(3)バリアフリーの全学的推進に係る基本姿勢

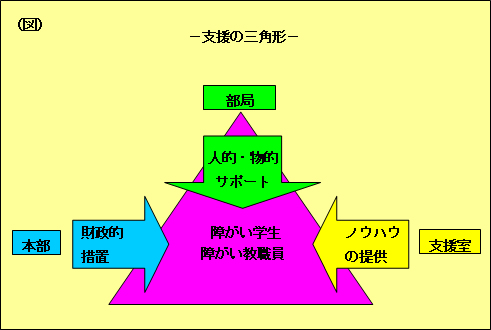

①バリアフリーの全学的推進のため、障害学生支援、障害教職員支援の実施にあたり「支援の三角形」(下図参照)の形成と強化に努める。

「支援の三角形」とは、大学本部、バリアフリー支援室および部局間の緊密な協力体制を指す。原則として、大学本部は財政的措置、バリアフリー支援室はノウハウの提供、部局等は人的・物的サポートを通じてバリアフリー化に貢献する。部局等と大学本部とバリアフリー支援室間の円滑な意思疎通を図り、速やかな支援体制を作り上げることが重要である。

②大学本部はバリアフリーの全学的推進のため、障害学生支援、障害教職員支援の実施及び施設のバリアフリー化に必要な財源の確保に努める。

バリアフリー化は、東京大学が全体的に取り組むべき課題であり、そのために必要な財政的措置は原則として大学本部の責任において行う。ただし、この原則にもかかわらず部局等は外部資金の獲得等、独自のイニシャティブによるバリアフリー化の推進に努めなければならない。また、東京大学基金からのバリアフリープロジェクトへの拠出等も今後、積極的に検討していくものとする。

4. バリアフリー支援室について

(1)東京大学の全学的なバリアフリーへの取り組みは2001年から開始され、2002年10月には全学を対象とするバリアフリー支援準備室が駒場Ⅱキャンパスの先端科学技術研究センター(先端研)に設置され、2004年4月正式に開設された(現在は、駒場Ⅰキャンパス8号館に所在)。

本郷・駒場を併せ5人の職員が中心となってコーディネートを行い、21人の支援室員が運営方針や予算などの重要事項を決定している。実際の支援は有償の支援者などが中心となって行われている。2006年4月には本郷キャンパス(理学部旧1号館)にも支所が設置された。

(2)バリアフリー支援室の支援内容

ノートテイクや物理的バリアの解消など多岐にわたっている。支援にはこうした具体的行動の外、「気持ち」を支えるという精神的な側面も強い。支援室では、本学に在籍する障害を持った学生に加え、教職員への支援を広げ、より充実した支援を行っている。

開設から4年近く経ち支援へのノウハウも蓄積されてきており、支援スタッフもフル活動の状態である。また、障害を持たない学生も支援者として支援室の活動に携わっている。

①支援の一例は、下記のとおりである。

・教科書・資料の文字拡大加工や点字化、データ化

・教室での座席位置の配慮

・定期試験時の配慮

・体調情報、教室変更情報の入手方法の配慮

・代筆、代読

・講義時のパソコンノートテイク

・講義後の文字起こし

・手話通訳

・字幕提供 等

②移動保障

・移動介助(通学や大学構内移動)

・トイレ介助

・専用の駐車場の確保

・教室アクセスの配慮 等

③その他

・支援物品の貸与

・相談、カウンセリング 等

5. 障害者の雇用状況

(1)3ヵ年計画の方針

①環境整備スタッフの雇用

外部委託していた本郷地区の構内清掃のため、知的障害者を直接雇用し、安全衛生面、仕事面、生活面について支援するコーディネーターを配置する。

②ヘルスキーパーの雇用

学生・教職員の健康増進と福利厚生の観点から保健センター駒場支所内ヘルスケアルームを設置し、視覚障害者のヘルスキーパー(あんまマッサージ指圧師の資格保有者)を雇用している。

③パイロット部局における雇用

経済学研究科が障害者雇用のパイロット部局となり、世田谷区立知的障害者就労支援センター(すきっぷ)の協力を得て、知的障害者が可能な業務の切り出しを行い、実際に実習生を受け入れ、雇用につなげる。

(2)障害者雇用計画と実績(2005年1月~2007年12月)

(人)

| 2005年 | 2006年 | 2007年 | 合計 | |

|---|---|---|---|---|

| 計画 | 15 | 15 | 16 | 46 |

| 実績 | 6 | 41 | 34.5 | 81.5 |

(3)2007年12月31日の実雇用率

| 常用職員数 | 算定基礎人数 | 障害者数 | 実雇用率 | 不足数 |

|---|---|---|---|---|

| 11,434人 | *6,877人 | 122.5人 | 1.78% | 21.5人 |

*除外率:40%

(4)計画を達成したが法定雇用率達成ならず

(1)のとおり計画は大幅に超えて達成したが、計画策定後の教職員の増加などで法定雇用率をクリアすることは出来なかった。しかし、2006年4月から開始された構内の清掃、ごみの分別作業、2007年4月から自転車の管理制度(利用者の登録・指定駐輪場の設置)など「環境整備チーム」のような特定の仕事を行う障害者(主に知的障害者)の雇用に重点が置かれ、2年間で2005年以前の雇用障害者数の倍以上の大量雇用を実現し、実雇用率も2004年時の1.46%から1.78%と大幅に上昇した。

(5)雇用率に反映されない障害者雇用の試み

東大では、現状の職域と障害の種別や程度により、週30時間や短時間労働(週20時間以上)が不可能な障害者に対して、専門性の高い人材の活用、重度障害者への門戸開放などを目的とした領域創成プロジックト及びバリアフリープロジェクトで短時間の障害者雇用を実施している。

現在、視覚障害、肢体不自由、認知障害、精神障害のある人を1週、数時間から15時間程度、データ入力や書類の整理などをアルバイターとして雇用している。

このような短時間労働による門戸の開放は、重度肢体不自由、アスペルガー症候群や精神障害のある人の中で優れた知識・技能をもつ専門性の高い人の就労の機会創出と将来正規な就労に向けてのウォーミングアップの手助けになるなどのメリットがあると考え、試行されている。

6. 学外へのモデル構築の発信

東大では、研究者としての障害者雇用も進めており、障害を持ちながらバリアフリー研究を行う研究者が「先端研」に在籍している。技術のサポートを含め、日常から支援はどうあるべきかを考えることができることなど研究活動の強みとなっている。

また、高学歴を持つ障害者の雇用への試みとして、東大内に高学歴の障害者を派遣できる部門を作り、データ整理、学会関係業務を行い、定着が可能ならばより長期の雇用に繋げてゆくことなども学内では提唱されている。

障害者雇用の最高責任者である平尾副学長は「いろいろなやり方を工夫し、障害者と健常者が一緒に働ける雇用を創出し、東大が優れた障害者雇用モデルを構築・発信することで社会全体に与える影響も大きい。」と述べている。

7. 現在の障害者の職域(業務)

①視覚障害者 : バリアフリー研究者、ヘルスキーパー

②聴覚障害者 : 自転車の管理業務

③肢体不自由者 : 教職員

④内部障害者 : 教職員、図書の管理

⑤精神障害者 : 教職員

⑥知的障害者 : 環境整備(構内清掃、ゴミ分別)

習慣化

(この三枚の写真は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「働く広場」より出典)

8. 今後の課題

2004年の国立大学の法人化以降、東大独自の障害者雇用への取組がスタートし4年経過したが、法定雇用率の達成に向けての障害者雇用の本格的取組は、2006年からで漸く緒に就いたところである。全学的取り組みについて基本的に「全部局が一体となって障害者雇用を推進している。」となっているが、組織の大きさ、多種多様な業務内容、広域にわたる施設、そして物理的環境の違い等の要因による課題もあり、先ずは先進的な試みを行う部局からいかに全学に意識を浸透させるかが今後の更なる雇用促進へのカギではないだろうか。

しかし、上述の課題は、障害者雇用のプラス要因とも考えられ、例えば、農場等での精神障害者や知的障害者の雇用、事務補助作業として研究資料のPDF化、廃棄書類のシュレッダー作業など職域の拡大と雇用促進へ繋がる大きな可能性がある。

執筆者 : NPO 法人障害者就業生活支援開発センター Green Work 21 副理事長 小林 幸夫

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。