障害者として見ずに、忍耐強く対応し、自信を持たせる

- 事業所名

- 洋信産業株式会社

- 所在地

- 山梨県甲府市

- 事業内容

- プラスチック配管資材、電設資材の製造、加工、組立、梱包

- 従業員数

- 33名

- うち障害者数

- 9名

障害 人数 従事業務 視覚障害 0 聴覚障害 3 梱包、プレス加工、選別 肢体不自由 1 営繕 内部障害 2 梱包 知的障害 4 仕上梱包 精神障害 0 - 目次

1. 事業所の概要

(1)事業の内容

洋信産業株式会社は東洋化学産業株式会社(※注1)の100%出資により資本金500万円にて東洋化学産業の定年退職者(60歳)の再雇用の場として設立された。業務内容は東洋化学産業(株)にて成形しているプラスチック製品の配管資材、産業用機械器具部品、搬送機器部品及び容器類の製造、加工・組立、梱包業務を担当している。また、東洋化学産業(株)から受託した福利更生施設運用業務及び清掃業務を行っている。

※注1 東洋化学産業株式会社

東洋化学産業(株)は昭和30年の創業以来、プラスチックの成形加工一筋に歩んでいる。三菱樹脂グループの管材事業における配管継手の主力生産工場であり、日本一の継手生産工場を目指し、「ものづくりのプロ」育成を積極的に展開している。

(2)設立目的・会社方針・会社指針

洋信産業(株)の設立目的は次のとおりとなっている。

■東洋化学産業(株)の定年退職後の再雇用職場として設立(60歳定年後)

■東洋化学産業(株)で生産されるプラスチック製品の後加工(仕上、組立、梱包)

■東洋化学産業(株)の生産負荷変動に対する迅速な対応

また、会社方針並びに会社指針は次のとおりである。

■会社方針:動きの「人、機械」 ムリ・ムダをなくし健康で明るい職場作り

■会社指針

・誠意 仕事を愛し 家庭のため 社会のために働こう

・熱意 互いに励まし 助け合って 役割を充分果たそう

・創意 自分の仕事に すぐれた着眼で 効果的な工夫と改善をしよう

(3)組織構成

継手仕上チーム、防食仕上チーム、加工仕上チーム、特品仕上チーム、総務チームで構成されている。

(4)障害者雇用の理念

当社における障害者の雇用は、昭和59年から始めた。仕上、組立、梱包などの高齢者ができる軽作業は人手のかかる地道な作業であり、黙々と作業する障害者にも職域を広げていけることから採用を行ってきた。

その障害者雇用の実績と深く関連する会社の沿革は次のとおり。

■会社沿革

| 昭和59年 4月 | 東洋化学産業の100%出資子会社により資本金500万円にて設立。 |

| 平成 2年 3月 | 場内外注2社を吸収合併する。 |

| 平成 5年 2月 | 継手仕上場を連続操業体制にし4班制の土日対応とする。 |

| 平成 5年 12月 | 資本金を1,000万円に増資。 |

| 平成17年 4月 | 三菱樹脂の特例子会社に認定。 |

| 平成18年 9月 | 就業規則を60歳定年制とし、65歳までの継続雇用制に改訂した。 |

洋信産業(株)は三菱樹脂株式会社の特例子会社であり、その関係は次のとおりである。なお、特例子会社は全国で188社(H18.3)であるが、山梨県はまだ1社であり、各種団体及び個人からの問合せが多く、工場見学の依頼等は制限している程であり、現状もまだ依頼が続いている。

| ・親: | 三菱樹脂(株) 子:東洋化学産業(株) 孫:洋信産業(株) |

| 三菱樹脂:約1500名+洋信産業:30名(東洋化学産業は単独集計85名) |

2. 取り組みの経緯、背景、きっかけ

障害者雇用の理念にあるとおり、特に会社方針として最初から障害者雇用に取り組んできたわけではなく、法令遵守、CSR(企業の社会的責任)等を実現する中で、結果として障害者雇用の実績を伸ばすこととなった。即ち、親会社と一丸となり、決して無理をすることなく、スムースに障害者雇用が図られている。

その障害者雇用の実績を表すものとして、表彰関係は次のとおり。

| 平成 2年 9月 | 「障害者雇用促進月間」にて山梨県知事表彰 |

| 平成 5年 9月 | 「障害者雇用促進月間」にて労働大臣表彰 |

| 平成 5年 11月 | (財)高齢者雇用促進開発協会より 「高年齢者開発コンテスト」にて奨励賞受賞 |

| 平成 7年10月 | 「高齢者雇用促進月間」にて山梨県雇用開発協会より表彰 |

| 平成11年10月 | 「高年齢者雇用促進月間」にて山梨県知事表彰 |

| 個人 | (社)山梨県雇用促進協会長「優秀勤労障害者表彰」受賞 H16年より毎年表彰していただいている。 |

以上のように、地域貢献や雇用確保などの企業の社会的責任を果たす中で、自然と高年齢者や障害者の雇用が行われて現在に至っている。

障害者の就職紹介はハローワークが主だが、学校の職場実習を通じての採用や、障害のある従業員からの紹介もある。

3. 取り組みの具体的な内容

(1)労働条件

基本的に、健常者と全く同じであり、処遇等についても違いはない。

①期間:無期契約であり健常者と全く同じである。

②場所:健常者と全く同じである。

③時間:健常者と全く同じである。

④賃金:健常者と同じ評価方法に基づいて決定している。

(2)仕事の内容

複数の障害者が雇用されているので、それぞれの主な仕事を紹介する。内容としては、梱包、プレス加工、選別、仕上梱包、営繕となっている。

ブザーと赤色パトライトが回転して停止する

最後の箱で内容量を確認している

(3)労務管理の工夫

○雇用管理面について

基本的には「障害者として見ない」ことが、労務管理のコツだと考えている。障害者雇用管理全般のポイントを挙げるとすると次のとおりである。

① 声を掛ける。

② 休憩時間を大切にする(コミュニケーションを図る)。

③ 忍耐強く対応する。

④ 気が付いたときに注意し合う。

⑤ よく見る。

⑥ できた時には誉めて自信を持たせる。

以上は、健常者にも当てはまることであり、障害の有無による区別のない労務管理が効果的である。

コミュニケーションを高めるために、毎年障害者と健常者の混合チームにより、スポーツ交流会に参加し、信頼関係を構築している。また、職場のリーダーが自己啓発として手話の勉強会へ参加することは、コミュニケーションだけではなく、安全衛生上からも非常に有効と考えられる。

知的障害者に関しては、体で覚えるくらい繰り返し作業を徹底することが重要であり、マスターするまでに10年かかることもあるが、忍耐強く指導することで戦力として活躍できるようになる。特に、知的障害者の労務管理ポイントを具体的に挙げるとすると、次のような点が考えられる。

① 繰り返し作業を徹底する。

② 見て確認して、再度確認する。

③ 声に出して注意する。

④ 現場現物で一つずつ教える。

⑤ 「確認しなさい」を繰り返す。

⑥ 失敗の中から改善していく。

⑦ ミスの原因を探る。

以上も、障害者全般のポイントと同様に、健常者にも十分活用できるものであり、雇用管理あるいは教育訓練手法に対して、障害の有無による絶対的な違いはないことがわかる。

○ジョブコーチの活用について

洋信産業(株)では、職場適応援助者による支援事業を活用し、障害者の就業を支援しているので、事例に基づいて紹介する。

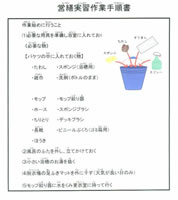

① ジョブコーチ支援依頼

ジョブコーチ支援を活用した意図は、社員Aさんについては、更に有機的に職場に適用して欲しいと考えたためであり、専門機関の山梨障害者職業センターに相談した。そこでは「支援計画」、「作業手順」、「作業日誌」等のアドバイスがあり、支援が行われた。ジョブコーチが作成した作業手順書の一部を紹介する。

② ジョブコーチ支援後(現状)

◇Aさん

営繕作業以外に現場の欠員応援など作業領域の拡大を行っている。

(作業日誌:06年4月~07年9月まで実施)

◇Bさん

聴覚障害のBさんは、"情報障害"の疑いがあり、コミュニケーションが取りにくいようなので(伝達・理解不足)、聴覚障害者センターに1回/月訪問し国語の勉強を行っている。作業日誌:07年1月~9月まで実施)

◇Cさん

軽度な知的障害のCさんは、職場内でコミュニケーションが取りづらく、ストレス解消のため物に当たったりしていた。そこで、別作業の実習を行い作業日誌を毎日つけて、自分から話ができるようになり、現在は元の職場で活躍している。(社内対応) (作業日誌:07年7月~9月まで実施)

ジョブコーチ支援は、現在は課題が発生したときだけ電話で相談している現状は社内対応ができるようになった。

○設備・職場環境について

肢体不自由の従業員に対しては、安全で快適に職業生活が送れるよう、基本的な部分での整備を心掛けている。

① 下水道用自在曲管継手のインコア(100サイズ)挿入方法の改善

ⅰインコアにゴムリング挿入

ⅱ潤滑材をインコアーと本体に着け挿入

インコアを両手で押し込む作業は力とコツが必要で品質・効率から経験者作業である。

インコア挿入治具を製作し、片手で組み立てられるようになった。

片手で簡単に挿入できることと、一定方向から挿入しているため、品質が安定した。

② 水道用継手(T13)6個取りゲート切断作業の改善

6個取りの製品をニッパーでゲート切断作業

ゲート切断治具を製作し誰でも出来る作業にした。

ⅰ製品をセット

ⅱ両手でボタンを押す

「安全のため両手で行なう」

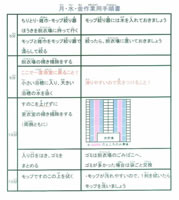

③ 作業指示及び安全確認の徹底、作業ミス根絶対策

特に聴覚障害者や知的障害者の事故防止に重点を置き、一目で危険と安全が判断できるように、配色やマーク、安全確認の仕組みなどを工夫している。また、作業の段取りや進捗状況も一目瞭然なように細かな工夫をしている。このような工夫は、高年齢者に対しても極めて有効であり、障害の有無や性別、年齢にかかわらず、誰もが安心して働ける安全な職場環境づくりを実現している。

事故防止のため、一目で台車の押す側がわかるようにマークを設置(全社共通で運用)

事故防止のため、一目で対向台車等があるかわかるように、ミラーを設置

作業の進捗状況が一目でわかるように、指示書の置き方等を工夫(帳票が台車に立ててあれば梱包OK、中に入っている状態であれば未検査品のため梱包不可)

4. 取り組みの効果

障害者を雇用することにより、次のような変化が見られた。

① 職場のまとまりがよくなった。

② 職場の仲間がジョブコーチのような役割を果たし、人間的に成長している。

③ 障害者の活躍が職場全体の刺激になり、活性化が図られている。

以上のように、障害者を雇用することで、社会貢献的な意識や面倒見の良さが培われ、有形無形の効果があることが認められる。

しかし、障害者雇用だから特別な何かがあるわけではなく、安全や安心、働きやすい職場を目指した結果であり、障害者雇用も高年齢者雇用もコンプライアンス(法令遵守)並びにCSR(企業の社会的責任)の一部であるという自然な労務管理意識の中に成立している。

また、「仕事に愛着があり、家より仕事の方が楽しいので、休まず頑張りたいです。やりたい仕事がたくさんあるので、どんどん幅を広げたいと思います。また、仕事の面白さを感じているので、この会社にずっと勤めたいと思います」という障害者自身の発言からは、障害者雇用が円滑に行われ、結果を出していることがよく伝わってきた。

なお、このようなレベルで障害者雇用を円滑に実現するためには、現場の管理者の並々ならぬ苦労があることを忘れてはならず、その不断の努力がなければ、好事例としてのこのような素晴らしい成果は決して得られなかったであろう。

5. 助成金の活用

助成金等については、ジョブコーチによる支援事業や特定求職者雇用開発助成金を受給している。これらの助成金は、非常に効果的な制度と考えられる。

6. 今後の課題と対策・展望

(1)課題

これまで、継手製品は規格品の為、作業内容を理解すれば対応可能であり、定着率の安定につながっていた。

しかし、最近は少量多品種であり、複雑な製品対応が求められており、今後は仕事量確保、適材適所の把握、教育・育成等が課題と考えられる。

また、親御さんのフォローにより仕事ができる環境が維持されている者もあり、親御さんの高齢化によるフォローの継続が不安材料でもある。

さらに、シルバー人材社員の活用もあり、高年齢者が相談相手になってくれているが、今後彼らが退職した場合、どこまでバックアップできるかが懸念材料となっている。

障害者本人の高年齢化も避けて通ることはできず、能力の発揮レベルの維持、安全の確保など、気掛かりが少なくない。

(2)対策・展望

今後ますます少量多品種かつ複雑な仕様が求められても対応できるように、現在の熟練従業員が担当している仕事を覚えてもらうことが必要と考えられる。自分の仕事の幅を広げ、熟練従業員に成長してもらうことが不可欠であり、そのためのバックアップに努めたいと思っている。

しかし、決して無理をすることなく、円滑な人材活用の中で、会社方針である「健康で明るい職場づくり」を目指し、全社的な「誠意、熱意、創意」により、障害者雇用を高度化していきたいと望んでいる。

(3)総括

今後においても、障害者雇用を維持していくと考えている。また、障害者の雇用管理に関しては、決して無理をすることなく、小さな工夫を積み重ねながら、働きやすい職場づくりを心掛けている。さらには、コンプライアンス(法令遵守)並びにCSR(企業の社会的責任)を果たす熱意が強く感じられ、会社の方針の下、障害の有無に関係ない人材活用に取り組んでいる事例である。

執筆者 : 雨宮労務管理事務所 社会保険労務士 雨宮 隆浩

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。