重度知的障害者の特性に合わせた雇用までの取り組み

- 事業所名

- 共同企業体SSOK組合

- 所在地

- 大阪府箕面市

- 事業内容

- 繊維・生活用品総合卸

- 従業員数

- 565名

- うち障害者数

- 12名

障害 人数 従事業務 視覚障害 2 清掃 聴覚障害 0 肢体不自由 3 経理(管理)、保安(通用口受付) 内部障害 1 駐車場料金精算 知的障害 5 清掃、社員食堂購買係 精神障害 0 - 目次

1. 事業所の概要

当該事業所は、アパレルから生活用品全般の総合卸商社として、大阪府箕面市の大阪船場繊維卸商団地内に9箇所の店舗を展開している。従業員数565名は、大阪郊外の衛星都市である箕面市の中では群を抜いた大規模企業でもある。

障害者雇用についても、従前から、身体障害者雇用に取り組んでおり法定雇用率達成は20年位前から続いている。しかし、新たに知的障害者の職域を検討する中で、清掃業務での障害者雇用も積極的に始めている。平成18年に3名の知的障害者を、そして平成19年に新たに3名の知的障害者を採用している。そのうちの1名は、障害者雇用支援センターに在籍しているAさんである。Aさんは雇用対策上の重度知的障害者である。加えて50歳に近い年齢もあって、白内障による視力低下も著しく、さらには聴力低下もみられるため、当該事業所の清掃業務に従事するには、多くの乗り越えなければならない壁があるのは明らかであった。だが、これまで数多くの会社で就労してきたAさんの、何となくではあったが「もう一度働きたい」という思いに応えるべく、支援機関とともに当該事業所の面接に向かったのである。そのときから、Aさんと事業所と支援機関による就労に向けた長い道のりが始まった。

2. 採用に至るまでの長い取り組み

Aさんが当該事業所での面接から採用に至るまでには、合計5ヶ月の期間を要した。

まずは、支援機関での職場実習としての2ヶ月の期間を設けた。最初は、仕事を覚えるまでに大きな関門があった。通勤経路の習得と事業所内の作業現場の位置関係の把握である。Aさんの自宅から路線バスに乗ることも何度かの練習を要した。交通機関の利用経験が少ない障害者に対して、企業就労時に通勤の確認をすることはよくあることではある。だが、Aさんに対してはそれに加えて、当該事業所の清掃現場となっている複数の作業現場の位置関係の把握が何よりも最初に課題となっていった。当該事業所は繊維卸商団地内とあって、地理に不慣れなAさんにとってはどれも同じような大きな建物に見えるようである。通勤時に最寄りのバス停から更衣室のある建物までの道のり、作業中に移動しなくてはならない各店舗間の経路。支援機関もAさんが道に迷わずにたどり着けるために、曲がり角の目標物を示した写真カードを作成し活用していったものの、一人で迷わずに移動ができるようになるまでには1ヶ月を要した。現在は、写真カードも使うことなく、迷わずに移動することができている。

仕事内容の習得に関しても、相当な期間を要した。当該事業所側も本人の障害特性を踏まえて、2ヶ月間での職場実習の目標を階段清掃の習得だけに設定した。同時期に面接を受けた知的障害者は、業務全般の習得にはさほど時間は要さず、現場の一員として『独り立ち』をしていった。その時点でもAさんは、支援者からの確認を受けながら一つ一つの作業に取り組んでいる状況であった。これまでの当該事業所での障害者雇用の取り組みと比べて、作業の習得に時間がかかる『重度』の障害者の受け入れであったことを象徴する状況でもある。だが、そのようなAさんの真面目な姿勢や着実に一つ一つの作業を習得している状況が評価され、十分に「一人前」の仕事をしている状況ではなかったが、トライアル雇用の契約を結ぶこととなった。

3. 長期間の職場実習で見えてきたものを支援に活かす

2ヶ月間の職場実習で、Aさんが当該事業所での作業を行うにあたっての適性と、障害ゆえに習得が困難な部分が事業所側と支援者側の双方からも浮き彫りになってきた。

具体的には、ゆっくりとマイペースでの作業にはなるが、決められた作業を丁寧にこなすことは確認できた。しかし、突発的なことは苦手なために、通りかかった来店客から質問を受けたり、普段と違う商品が陳列されていたりすると、何をすればよいのかわからなくなってしまうのである。

当該事業所での清掃業務では、簡単な来店客への対応や店舗内の商品の配置換え等は日常的に起こりうることである。そのことへの対応が難しかったAさんには、社員更衣室の清掃業務を担当してもらうように作業内容を変更することにした。Aさんが得意とする『いつも同じ場所』『いつも同じ順番』で従事でき、Aさんが苦手とするコミュニケーションや突発的な対応が限りなく少なくなる作業現場を創出することができた。また、更衣室は来店客が立ち入らない空間ということもあり、Aさんが確実に作業することができるための手順書を貼ることもできた。従来は社員更衣室の清掃は業務時間内の30分で各自の持ち場を離れて従業員が交替で行っていた。しかし、特に繁忙時期は本来の業務に手が取られてしまい、十分に清掃ができていないこともあったようである。Aさんの障害者雇用の職域とすることで、従業員の負担となっていた更衣室の清掃時間を各自の持ち場での業務に費やすことにもつながっている。

|  |

ここまでの職場実習やトライアル雇用でAさんが作業に従事する間は、常に支援機関による同行支援を行ってきた。障害者雇用支援の現場ではナチュラルサポートが言われ、雇用事業主による自然な支援が引き出すことができるような計画的な関わりが支援機関の主流となっている。そういった点からは、当該事業所におけるAさんに対する支援機関の支援は昨今の障害者雇用支援のセオリーに反するのかもしれない。また、支援機関の職員体制上も余裕をもって対応できるものでもない。だが、働くことに対して前述のとおり様々な能力の制限(困難さ)を持ち合わせたAさんが、個別就労として企業の中で働く支援をするのであれば、こういった密度の濃い関わりも避けることはできないと考えている。Aさんの雇用管理に関して支援機関自身が抱え込まないように心がけ、現在では、当該事業所の中でもAさんの障害特性を十分に理解した従業員の輪が拡がってきている。

4. 多くの人に見守られ

当該事業所では、清掃作業を担当する知的障害のある従業員個々の作業担当場所が決まっている。いわゆる『一人現場』となるのだが、出勤してから業務を終えて会社を後にするまでの間、自分のできる範囲で業務に真面目に取り組むAさんは、直接的に業務で接することのない多くの従業員からも気にかけられる存在になっている。

具体的には、各店舗で常駐している保安係の人たちによる挨拶や応援の言葉、自動車が頻繁に通る道をAさんが横切る際の警備の人による安全へのさりげない気配りもそうであるが、社員更衣室を清掃しているときに通りかかった従業員からの「いつもありがとう」の声かけは、何よりもAさんのやる気につながっている。大勢の従業員がいる事業所であっても、障害者雇用の取り組みとして受け入れた『重度』障害者のAさんを支える事業所内の風土が、確実に醸成されている。

5. 今後に向けて

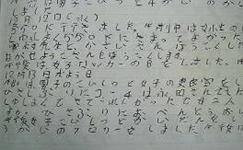

当該事業所での職場実習が始まったとき、Aさんの中では就職に向けた取り組みをしていることが十分に理解できていないようでもあった。職場実習に付き添う支援機関の職員に対して「職場実習が終わったら、(就職するのではなく)雇用支援センターに再び戻るのです」とよく口にしていた。そのような言葉を繰り返すAさんに支援者は、「本当に就職をしたいのだろうか」と悩むこともあった。しかし、当該事業所での作業を重ねるにつれて、Aさんの中で何かが変わったようである。いつしか支援者や事業所の人たちに対して「ここで働きたいです」とアピールをするようになったのだ。その直後にトライアル雇用の契約の話がAさんのもとに届いたときには、とても喜んでいたことが印象的である。事業所内で日々の作業状況を記録する日報にも「しゅうしょくできてよかったです」との文字が目立つ。

Aさんの初めての給料日。「家族にご馳走をしたい」と喜んでいたのだという。自分のことを大切に想っている家族への感謝の気持ちを形にすることができるのも、働く意味の一つである。そういった人として大切なことに気付かせてくれる事例でもある。

執筆者 : 財団法人箕面市障害者事業団 箕面市障害者雇用支援センター

支援係 坂本 綾美

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。