障害者と共に働く経験から培われたナチュラルサポート

~自分の仕事だと認識することから責任感が生まれる~

- 事業所名

- 株式会社まえさと

- 所在地

- 沖縄県那覇市

- 事業内容

- こんにゃく製造・もやし製造・豆腐製造

- 従業員数

- 127名

- うち障害者数

- 7名

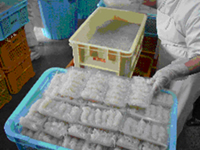

障害 人数 従事業務 視覚障害 0 聴覚障害 0 肢体不自由 0 内部障害 0 知的障害 7 製品のカゴ入れ・製品の移動、こんにゃくの製造補助・カゴ洗浄 精神障害 0 - 目次

1. 事業所の事業内容・雇用の動機

創業(昭和27年)以来、沖縄のヘルシーな食生活を支え続けている。業務内容としては、沖縄の年中行事に欠かせないこんにゃくや太もやし・かいわれ、ところてん等の製造販売を主に行なっている。また、平成13年6月より有限会社旭食品をグループ企業として迎え、豆腐づくりも行っている。販売先は、主に沖縄県内の大手スーパーマーケットや、食品雑貨店、学校給食と幅広い。今では、沖縄県民の食生活を支える欠かせない存在となっている。

はじめての障害者雇用は、昭和59年のことである。養護学校から職場体験を経て新規採用した。障害者雇用に取り組み始めた当初は、保険や給与面等、どうしていいか分からないことも多く、その都度様々な疑問について沖縄雇用開発協会やハローワークの担当者に相談していた。

「障害者雇用は一つの社会貢献であり、企業は雇用率達成のみを掲げるものではない」という確固たる理念を持って障害者雇用の推進に努力している。

2. 雇用支援機関との連携

ハローワークとの連携を重視し、ひとりでも多くの障害者を雇うために助成金やトライアル雇用を上手く活用している。近い将来、工場の移転を予定しており、現在雇用している従業員の通勤面での支援に関して、沖縄雇用開発協会と連携を取りながら助成金の活用も含めて検討していきたい。沖縄障害者職業センターに対しては、ジョブコーチの派遣を要請している。長期の雇用となっている従業員も多いことから作業効率が落ちてきている方への再教育という面でも、ジョブコーチの制度を上手く活用していきたいと考えている。

生活面での支援においては、障害者就業・生活支援センターとの連携は特に取っていない。これは、雇用している障害者のほとんどは同じ地域の人たちであり、家族のサポート体制が十分に整っているからセンターの支援はまだ必要としていない。ただし今後は、家族の高齢化に伴い生活面での支援も必要になってくることも考えられるため、障害者の兄弟と連絡を取ることや、生活支援センターに相談する必要も生じてくるという認識は持っている。

教育関係機関との連携に関しては、特別支援学校(養護学校)からの採用にあたって過去の教訓がある。高等養護学校からの実習の受け入れをおこなったことがあった。実習での評価も良かったので採用したが、生活面でのトラブルで精神的に不安定になってしまい、病院に通院し雇用継続につながらなかった。しかし、この出来事がきっかけで学校との連携ができるようになった。その時の先生方とは今でもときどき連絡を取り合って治療を励ましている。

その他、沖縄雇用開発協会主催の障害者雇用支援に関する各種講習会へ積極的に参加し、自社内での支援体制作りの参考にしている。また、雇用支援機関とも連携を取り合い、協力して障害のある従業員のサポートにあたる努力をしている。

3. 障害者雇用のための工夫・対策

当初は、障害者雇用に取り組むにあたって自社努力のみであった。障害のある従業員1人に対して、健常者の従業員1人をつけてマンツーマンで教育を行なっていた。仕事内容はもちろん挨拶等の基本的なところから指導を行なっていった。当初は、指導担当者は障害のある従業員がミスをしたときは怒ってしまっていた。しかし、彼らと関わっていくうちにミスをした時にはすぐに怒るのではなく、そのミスをしたことについて考えさせ、その後良いところは褒めるようにしていった。このような関わり方は、障害者にとってとても重要なことである。失敗についてしっかりとその原因を考えさせ、最後に褒めることで次の業務に対して頑張ろうという意欲につながる。このことを経験的に学んでいった。そうすることで段々と仕事が定着していった。そして、障害者自身も少しずつ自分の役割を認識して、自立につながっていったと考えている。

このように、失敗経験を通して障害者雇用についてのノウハウを確立し、一般の健常者を採用する際に、障害者の雇用を行なっていることを事前情報としてきちんと知らせているという。こうして従業員各自の障害者理解の輪を拡げて、障害者が働きやすいナチュラルサポート体制を整えている。

職場配置や作業工程上の工夫も行なっている。工場内での食品加工作業では、取り扱いに注意が必要な機械も多いことから、機械操作の危険性についても事前に説明と学習を行なってから作業にあたってもらっている。それ以外にも機械の近くで一人にはしないこと等、作業にあたる上で安全に対する配慮は常に行なっている。

実際に作業にあたる上での工夫としては、同一の作業をずっと行なわせないようにしている。同一作業の目安時間としては、リミットを2時間と決めている。また、工場内は夏には44~45度の高温状態となるので、定期的に休憩を取り水や氷、塩分の補給をしながら作業を行うよう指導している。

このように経験から生まれたナチュラルサポートを基盤として、様々な支援体制や健康や安全、作業上の配慮が確立されている。それが、働く障害者の仕事に対する意識の高さにもつながっているのであろう。

4. 社員のサポート体制

社員のサポート体制としてもっとも大きいのは、従業員全体にわたる障害者理解の深さである。これは、障害のある従業員の多くが地域の住人であり、地域や社会の理解があったことが大きい。

また、従業員は子どものいる母親たちが多いため、叱ることや褒めることが上手な人が多い。従業員全体のアットホームな雰囲気も障害者にとって働きやすい環境となっており、このような現場の環境が障害者雇用の発展につながっているのであろう。

実際の作業のサポートとして、ジョブコーチを依頼することもある。しかし、今までの経験から得たノウハウの更なる蓄積も目指している。そのためジョブコーチは外部からの視点として、その支援方法を日々の業務に生かしていこうとしている。このような意識が、まえさとの障害者雇用をより質の高いものとしているのであろう。

福利厚生や健康管理の面に関しても、毎朝の健康チェックや月1回の検便をしっかり行なっている。体調管理に関しては、事務の従業員全員であたっている。その他にも、余暇の支援として年に1回職場の従業員での花見や、バーベキュー、ボーリング等も行っており、従業員同士の交流の場や慰労の場になっている。

5. 今後の課題と展望1. 事業所の概要と「うつ病」対策の経緯

今後も障害者雇用を進めていきたいとしている。そのために現在の作業の中だけで障害者雇用を考えるのではなく、もっと広い視点を持って新しい職務を開発していく必要があると感じている。事務や清掃の面に関してもまだまだ職務開発の余地はあり、これから検討していきたいとしている。

豊富な障害者雇用の経験から直接的な業務の指導に関してはそのノウハウを生かしている。しかし、ある時「毎月の検便の提出で陽性反応が出た従業員に対して、陰性の結果が出るまで仕事を休むように伝えたところ、なかなか理解してもらえずに大変だったことがある」と語っていた。このできごとから、障害者に対する教育の方法も考えていかなければならないと感じたという。

また、教育関係機関に対する要望としては、ジョブコーチの手順書やマニュアルをもっと生かして欲しいとの声もあがっており、企業は教育関係機関に対してより実践的な指導を望んでいるということであった。学校からの定期的な実習の案内も希望しており、意欲的に障害者雇用に対して取り組んでいこうとする姿勢が強く表われていた。今後、工場の移転に伴い10名程度の新規採用を検討しているという。教育関係機関は、企業と連絡や情報交換を密に取り合い、より一層連携を強化していく必要があるだろう。

労働関係機関に対しては、職場全体での関わりの重要性を支援機関にもっと知って欲しいとの声が聞かれた。これは職場全体で障害者をサポートする体制を整えること、すなわちナチュラルサポートの成熟した環境づくりが、障害者の雇用の推進と継続のキーポイントであることをまえさとは経験的に知っているのであろう。

現状に満足することなくもっと良い方法はないか、もっとやれることはないかというひたむきなまえさとの姿勢は、日々作業に真摯に取り組む障害者の姿につながっているのである。担当業務について語る障害者の目からも、ここが彼らにとってかけがえのない居場所になっているのだということを強く感じさせられた。

執筆者 : 琉球大学 教育学部 障害児教育講座 准教授 田中 敦士

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。